Addiction(s) : recherches et pratiques 6 - Crises : opportunités et adaptations: Impact de la covid-19 sur les pratiques de consommation et l’utilisation des offres spécialisées par des usagers de drogues à haut-risque

décembre 2021

Impact de la covid-19 sur les pratiques de consommation et l’utilisation des offres spécialisées par des usagers de drogues à haut-risque

Nadine Berndt, Rita Seixas (l’Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies), Eva Tayssier (University College London), Alain Origer (Direction de la santé)

Abstract

Les usagers de drogues à haut risque (UDHR), en majorité marginalisés, sont exposés à des risques accrus lors de crises sanitaires telles que celle de la COVID-19. Pour mieux comprendre l’impact de la crise sanitaire COVID-19 sur les différentes sphères de la vie des UDHR, une enquête quantitative a été menée auprès d’un groupe d’UDHR, bénéficiaires d’offres de traitement et de réduction de risques, au G.-D. de Luxembourg. Les UDHR ont été questionnés quant à leurs habitudes de consommation, l’appréciation de l’impact de la crise sur le marché des drogues, ainsi que quant à leurs vécus émotionnels et leurs comportements à risques avant et depuis la mise en œuvre des mesures restrictives COVID-19. Par ailleurs, l’accès et le recours à un traitement de substitution et à des permanences médicales mises en place dans le cadre de cette pandémie, et la perception de la disponibilité et de l’accessibilité des offres sanitaires et sociales, ont été considérés. Les résultats de l’enquête permettent à mieux cerner les besoins des UDHR dans le contexte d’une crise sanitaire et à optimiser les réponses à y apporter à moyen et à long terme.

Contexte de l’étude

La crise sanitaire COVID-19 et l’ensemble des restrictions mises en œuvre par les gouvernements pour atténuer la propagation du virus ont eu un impact considérable sur les UDHR. Vivant pour la plupart dans des conditions précaires, ces personnes sont davantage exposées aux risques sanitaires et en particulier aux maladies infectieuses. De même, il s’agit d’une population davantage affectée en cas d’infection car les UDHR peuvent présenter un système immunitaire affaibli, des problèmes respiratoires chroniques et des maladies cardiovasculaires. À cela s’ajoutent les difficultés respiratoires engendrées par la COVID-19, et une augmentation du risque de surdoses fatales pendant une infection active au SARS-CoV-2 chez les personnes qui consomment des opioïdes. Les UDHR sont dès lors une population particulièrement à risque dans le contexte de la COVID-19, notamment en raison de leur exposition accrue à des situations à risque, leur état de santé général et le développement de formes et de complications graves (Dubey et al., 2020 ; EMCDDA, 2020a ; EMCDDA, 2020b).

Les offres de traitement et de réduction de risques spécialisées pour des UDHR ont dû adapter leurs services afin de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, mais aussi afin de gérer une réduction des ressources humaines disponibles (p. ex., réduction des horaires d’ouverture et des offres). Par ailleurs, on ne peut pas exclure qu’en raison des perturbations du marché de la drogue et une diminution des moyens financiers, les UDHR se sont tournés vers des substances autres que leurs produits préférentiels, pouvant déboucher sur des comportements à plus haut risque et induire des nouveaux défis pour les services d’encadrement et de soins (EMCDDA, 2020b).

Au G.-D. de Luxembourg, les offres de soins et de réduction de risques ont indiqué avoir observé parmi certains UDHR une baisse de la consommation, tandis que d’autres se sont tournés vers des substances alternatives, moins chères et davantage accessibles, notamment afin de gérer leur(s) dépendance(s). En temps de crise sanitaire, ces personnes sont encore davantage dépendantes des offres de soins et d’encadrement, déjà perturbés par les effets de la crise sanitaire. À souligner dans ce contexte que des initiatives innovantes nationales ont vu le jour en réponse aux défis liés à la COVID-19, telles que les permanences médicales couplées au traitement de substitution bas-seuil et l’instauration d’offres à distance (Ministère de la Santé, 2020a).

La présente étude était la première réalisée au G.D. de Luxembourg pour évaluer l’impact de la crise sanitaire COVID-19 spécifiquement sur la population des UDHR. L’étude a été réalisée durant l’été 2020 dans le but de mieux comprendre les risques et les défis auxquels les UDHR étaient confrontés, ainsi que d’évaluer l’impact de la crise sanitaire COVID-19 sur leurs pratiques de consommation, leurs comportements à risques, et l’accès et l’utilisation des offres spécialisées mises à disposition par des centres de réduction de risques. Par ailleurs, l’étude a aussi évalué la perception des UDHR des changements constatés depuis les restrictions liées à la COVID-19 au niveau du marché de drogues illicites. Mieux appréhender les besoins de cette population permettra de pouvoir prendre, le cas échéant, des mesures appropriées ou optimisées.

Méthodologie

Description de l’échantillon

L’étude a été menée auprès des clients des centres bas-seuil de réduction des risques pour usagers de drogues au G.-D. de Luxembourg. Tout UDHR fréquentant ces services était éligible à participer à l’étude sous condition d’avoir une bonne compréhension d’une des deux langues du questionnaire (français ou allemand) et présenter un état mental permettant de compléter le questionnaire. Un total de 195 clients UDHR ont été invités et 138 (74.6%) ont accepté d’y participer.

Procédure de l’étude et description du questionnaire

Pendant la période de l’état de crise (13 mars 2020 – 24 juin 2020), à l’instar de plusieurs pays, un confinement a été décrété au G.-D. de Luxembourg (Ministère d’Etat, 2020). La collecte de données a eu lieu entre le 16 juin 2020 et 28 août 2020 dans deux centres bas-seuil (Abrigado et JDH 1). Un questionnaire pseudo-anonyme était auto-administré et distribué aux UDHR par le personnel des centres. Essentiellement quantitatif, le questionnaire incluait des sociodémographiques suivi par des questions sur les habitudes de consommation, ainsi que des changements observés depuis l’introduction des restrictions liées à la crise sanitaire COVID-19, notamment au niveau du marché illicite de drogues, des substances consommées, et des émotions vécues. Le questionnaire évaluait aussi les changements dans les comportements à risque et la réalisation d’un test COVID-19. De plus, il comprenait certaines questions sur l’utilisation actuelle des offres des centres bas-seuil (salles de consommation, permanences médicales et le recours au traitement de substitution). Enfin, une question concernait les changements observés au niveau de la disponibilité et de l’accessibilité à des offres d’aide.

Considérations éthiques

La pseudonymisation du questionnaire a été réalisée utilisant un code unique en conformité avec le règlement européen relatif à la protection des données physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Commission Européenne, 2016). Chaque participant a été informé de la finalité du traitement des données collectées et sur le droit de refuser de participer et/ou de se retirer de l’étude à tout moment. Lorsque la collecte de données a été terminée, les questionnaires ont été transférés au PFLDT, responsable pour le traitement et l’analyse des données.

Traitement des données

Dix-huit questionnaires ont été retirés de l’étude, soit parce qu’ils faisaient état de trop de valeurs manquantes, soit parce qu’il s’agissait de doublons identifiés sur base du code unique utilisé. Au total, 120 questionnaires valides ont pu être exploités sur lesquels des analyses statistiques ont été menées (SPSS version 25). Des analyses descriptives ont été réalisées pour l’ensemble des variables étudiées. Des analyses comparatives ont été utilisées afin d’examiner des différences significatives des habitudes de consommation des drogues avant et depuis l’introduction des restrictions COVID-19. Les tests de signification statistiques Khi-carré ont été appliqués avec un niveau de signification de p < 0.05.

Résultats

Description sociodémographique

Les répondants étaient majoritairement de sexe masculin (76.7%) et l’âge moyen était de 42.7 ans (SD=9.1). Une situation de logement stable a été rapportée par la majorité des répondants (53.3%), suivi de personnes indiquant une situation instable ou être sans logement (31.6%), ou un hébergement dans un foyer de nuit (13.3%). Une minorité a indiqué de vivre dans une institution (1.7%). Un peu plus de la moitié ont indiqué avoir une situation de logement leur permettant de respecter les mesures de confinement (59.6%). Enfin, la plupart des répondants ont indiqué être né au Luxembourg (51.7%) ; environ un tiers dans un autre pays de l’UE (34.2%), une minorité dans d’autres pays d’Europe (1.7%), et 12.5% dans un pays hors Europe.

Changements au niveau de la consommation de drogues

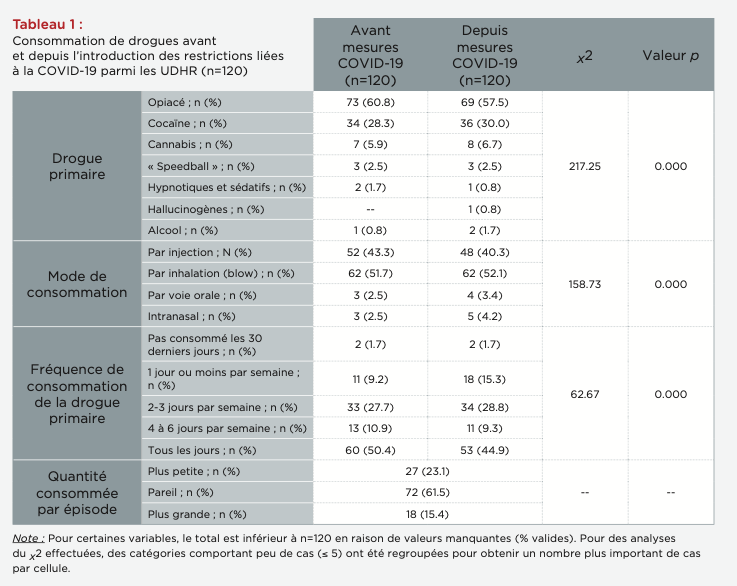

Selon les résultats des analyses descriptives obtenus, il n’y a pas eu de changements importants au niveau des habitudes de consommation de drogues – que ce soit avant ou depuis l’introduction des mesures nationales COVID-19. Les opiacés sont cités comme les substances les plus consommées, suivies de la cocaïne, bien que légèrement moins de répondants citent les opiacés comme « drogue principale » depuis les restrictions, et légèrement davantage ayant indiqué la cocaïne. Les modes de consommation n’ont pas non plus connu de changements marquants avant et depuis les mesures de restriction. Environ la moitié des répondants déclarent consommer leur substance principale par inhalation, suivis des personnes indiquant consommer par injection. Les autres modes de consommation (par voie orale et intranasal) sont déclarés par une minorité des répondants, néanmoins ils augmentent très légèrement depuis l’introduction des mesures de restriction.

L’échantillon étudié est composé de consommateurs fréquents, dont approximativement la moitié consomment quotidiennement, et plus d’un tiers consomment entre deux à six fois par semaine. Cette fréquence de consommation semble toutefois diminuer légèrement depuis les mesures imposées suite à la crise COVID-19, avec une légère réduction de la proportion de répondants indiquant consommer tous les jours. Presqu’un quart indiquent consommer une plus faible quantité de drogues lors d’un épisode de consommation depuis les mesures COVID-19, alors que près de deux-tiers disent consommer la même quantité, et quelques-uns une plus grande quantité.

Des analyses comparatives supplémentaires révèlent néanmoins que les drogues primaires, les modes de consommation et la fréquence de consommation de la drogue primaire ont changé de manière significative au sein de l’échantillon étudié depuis l’introduction des mesures COVID-19

Perception des UDHR concernant l’impact des restrictions COVID-19 sur le marché de drogues et leurs comportements et vécus émotionnels

Selon la majorité des répondants, la disponibilité/accès aux drogues usuelles depuis l’introduction des mesures de restriction est « identique » ; néanmoins un tiers des répondants perçoivent une diminution. Environ un tiers de répondants décrivant la quantité de drogues comme « inférieure ». En ce qui concernent la qualité et le prix des drogues acquises depuis la crise sanitaire, plus de la moitié des répondants disent que la qualité s’est dégradée ; peu de répondants indiquent avoir connu des prix « supérieurs ». La consommation d’alcool est rapportée « supérieure » par près d’un quart des répondants depuis l’introduction des mesures COVID-19. La possibilité de se procurer de l’argent est jugée comme « inférieure » par plus d’un tiers des UDHR. Finalement, une dégradation au niveau émotionnel ressort de cette étude. La majorité des répondants déclarent un vécu d’émotions négatives et de comportements violents « supérieures », et plus d’un tiers se sentent plus vulnérables et socialement exclus (Tableau 2).

Changements dans les comportements à risques et utilisation des offres spécialisées

Les pratiques de consommation à risques ne semblent pas avoir radicalement changé depuis les mesures de restriction. La majorité des répondants indiquent ne jamais avoir partagé de seringues ou d’autre matériel de consommation ; peu disent partager autant qu’avant ou avoir changé leurs habitudes. Le taux de surdosage semble suivre une tendance à la baisse. Un répondant sur cinq indique une diminution d’épisodes de surdosage ou avoir eu autant qu’avant, et une minorité déclarent avoir subi davantage de surdosages qu’avant. Un tiers des répondants déclarent avoir déjà été testés pour la COVID-19. La majorité des répondants fréquentent actuellement une des salles de consommation supervisées, et un peu plus que la moitié utilisent l’offre des permanences médicales depuis les restrictions COVID-19. Presque la moitié des répondants indiquent suivre un traitement de substitution, initié avant les restrictions et quelques répondants rapportent avoir commencé un traitement de substitution bas-seuil depuis (Tableau 3).

Perception des UDHR concernant la disponibilité et l’accès aux offres d’aide

La disponibilité de l’ensemble des offres considérées est globalement qualifiée comme étant suffisante. La disponibilité de matériel « safer-use » et « safer-sex » et de médicaments, ainsi que l’offre de soins médicaux, de traitement de substitution et de nourriture/boissons sont considérés « suffisante » ou « plus que suffisante » par la majorité des répondants. Les trois offres qui ont été jugées plus fréquemment comme étant « insuffisantes » sont par ordre d’importance les lieux pour se confiner, les endroits pour l’hygiène personnelle et les endroits pour dormir (Tableau 4).

Conclusion

Étant la première étude menée spécifiquement parmi les UDHR suite à l’entrée en vigueur des restrictions liées à la COVID-19 au G.-D. de Luxembourg, cette étude a la spécificité d’avoir mis les UDHR en situation de précarité au centre des préoccupations et d’avoir analysé l’impact de la crise sanitaire selon leurs points de vue et vécus. Contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, cette étude a révélé peu de changements par rapport aux habitudes de consommation, voire aux habitudes de partage de matériel de consommation ou des épisodes de surdosage dans le contexte de la crise sanitaire. Néanmoins, une diminution de la qualité des drogues sur le marché illicite a été rapportée par la plupart des répondants et certains ont témoigné une augmentation des prix. Seulement un tiers des répondants de l’étude ont indiqué avoir déjà été testés pour la COVID-19, similaire aux résultats rapportés par d’autres études menée à cette époque (Uporova et Peacock, 2020). Aujourd’hui, ce pourcentage a considérablement augmenté et de nombreux UDHR sont désormais complètement vaccinées grâce à des programmes de dépistage et de vaccination mis en œuvre par le gouvernement luxembourgeois. Malgré l’impact inévitable de la crise sanitaire sur le fonctionnement des centres de traitement et de réduction de risques, peu de changements ont été observés en matière de la disponibilité et l’accès aux services d’aide, et ils ont été majoritairement jugés comme suffisants par les UDHR. Les permanences médicales et la substitution bas-seuil sont des offres indispensables en temps de crise sanitaire et au-delà. Bien que les centres de réduction de risques aient réussi à ne pas réduire les capacités d’hébergement depuis la mise en vigueur de mesures COVID-19 et que les capacités en question n’aient saturées à aucun moment, les UDHR enquêtés ont mentionné l’insuffisance d’endroits pour se confiner, pour l’hygiène personnelle et pour dormir, confirmant qu’il s’agit d’une population à risques accru d’être contaminée (EMCDDA, 2020a). Il s’agira dès lors d’analyser plus en détail cette apparente discrépance entre une offre existante et sa perception par les bénéficiaires potentiels. Finalement, le vécu d’émotions négatives a été rapporté par la majorité des participants, ce qui corrobore le résultat d’autres études ayant constaté une détérioration de la santé mentale des UDHR au cours de la crise sanitaire (Uporova & Peacock, 2020 ; De Jong et al., 2020 ; Stack et al., 2021). Les services de prise en charge thérapeutique sont d’ailleurs considérés comme les plus essentiels après les offres d’abris et de logements (Ministère de la Santé, 2020b).

Cette étude a été réalisée parmi un échantillon modeste et non-représentatif de la population d’UDHR, et ses résultats ne sont pas exempts du risque de biais de sélection et de désirabilité sociale. Néanmoins, elle a permis une meilleure compréhension de l’impact de la crise COVID-19 sur différentes sphères de vie des UDHR, particulièrement exposés pendant cette crise sanitaire. Cette évaluation est importante à des fins de surveillance et afin d’optimiser les réponses à apporter à moyen et à long terme pour répondre de manière holistique aux besoins de santé mentale, physique et sociale des UDHR pendant la crise sanitaire COVID-19 et au-delà.

Remerciements

Nous tenons à remercier les directions et les membres du personnel de l’Abrigado et de la Fondation « Jugend- an Drogenhëllef » pour avoir soutenu et distribué le questionnaire à leurs clients pendant la crise sanitaire COVID-19. De plus, nous aimerions remercier tous les clients des deux institutions pour leur contribution à cette étude. Enfin, nous tenons à remercier Dr Martine Debacker pour sa relecture et ses propositions précieuses.

- Fondation “Jugend- an Drogenhëllef”[↑]