Addiction(s) : recherches et pratiques 6 - Crises : opportunités et adaptations: Covid-19 : Quelles stratégies mises en place pour maintenir le lien avec les usagers?

décembre 2021

Covid-19 : Quelles stratégies mises en place pour maintenir le lien avec les usagers?

Léa Di Biagi (Doctorante), Céline Mahieu (Professeure Centre de recherche interdisciplinaire en Approches sociales de la santé, École de santé publique, Université Libre de Bruxelles)

Depuis mars 2020, la crise Covid et les décisions politiques prises pour y faire face ont modifié le système de santé et le contexte d’exercice des professionnels de l’accompagnement social et sanitaire en Belgique francophone. Ces derniers ont dû s’adapter afin d’assurer la continuité de leurs activités et maintenir le lien avec les usagers.

Durant la 1ère vague de la crise Covid-19 en Belgique, les professionnels interrogés (éducateurs spécialisés, infirmiers, coordinateurs de structures, psychologue, médecins) ont mis en évidence différentes modifications ayant eu un impact sur l’organisation de leur accompagnement des publics fragilisés :

- Le confinement imposé à l’échelle nationale belge a eu comme conséquence pour le public usagers de drogues et sans domicile fixe un relogement dans des espaces de vie différents (hôtels mis à disposition, logements privés) des lieux habituels d’errance ;

- L’imposition du port du matériel de protection, tant pour les professionnels que les usagers, a signifié pour certaines structures un temps d’arrêt afin de permettre l’approvisionnement en matériels (dans un contexte de pénurie) ;

- L’absence de données scientifiques concernant la propagation du virus au sein des publics fragilisés a amené à une redéfinition de l’organisation et des pratiques de professionnels de la ligne 0,5 11 (limitation des contacts usagers-professionnels lors de rendez-vous et souvent à la porte de l’institution, suppression des contacts informels et des conditions spécifiques d’un accueil bas seuil, …).

Ne sachant pas dans quelle mesure leurs publics allaient être vulnérables face à ce virus par rapport au reste de la population (en raison de leur mode de structuration spécifique et de leur état de santé), les professionnels de la ligne 0,5 ont davantage anticipé et modifié leurs pratiques afin de protéger ces publics.

Ces différentes modifications du paysage institutionnel de la ligne 0,5, ont eu des conséquences sur le maintien du lien entre usagers et professionnels.

Méthodes

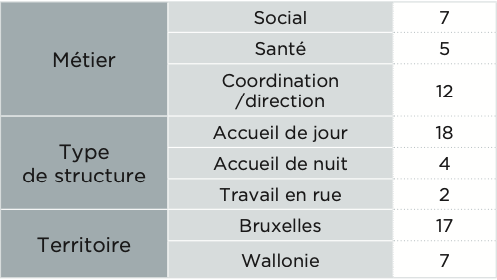

Nous avons mené 24 entretiens qualitatifs approfondis avec des professionnels travaillant dans le secteur de l’accompagnement social et/ou sanitaire (en ligne 0,5) auprès de publics fragilisés, spécifiquement ou en partie usagers de drogues en Région de Bruxelles-Capitale et en Wallonie (Belgique). Des observations non participantes ont par ailleurs été réalisées lors de réunions de concertation du secteur assuétude. Ces entretiens et observations ont été analysés selon les principes de la théorisation ancrée.

Les profils des professionnels interrogés dans le cadre de cette recherche :

Résultats : l’offre d’accompagnement en Belgique francophone

En Belgique, les professionnels interrogés exercent en situation de routine (hors période Covid) dans 3 contextes d’exercice pour accompagner les publics avec des problématiques d’assuétudes :

- Accompagnement socio-sanitaire proposé au sein d’une structure d’accueil de jour.

- Accompagnement proposé au sein d’une structure d’accueil et d’hébergement de nuit : offre de service socio-sanitaire de jour et centre d’hébergement de nuit.

- Accompagnement par travail socio-sanitaire en rue.

L’offre de services d’accompagnement des professionnels interrogés est définie d’après les principes de l’accueil au sein de la ligne 0,5 (accueil inconditionnel).

La relocalisation des services

Durant la 1ère vague de la crise Covid, les directives politiques ont conduit à un confinement de la population à l’échelle nationale. Ce confinement a révélé pour les publics usagers de drogues et sans abris des besoins et difficultés spécifiques à ce public et/ou a exacerbé certains besoins :

- Besoin de trouver un logement pour les publics sans abris ;

- Difficultés d’accès aux professionnels et structures d’accompagnement socio-sanitaire ;

- Difficultés d’accès à l’approvisionnement (arrêt de la mendicité et diminution des stocks de substances illicites) et aux traitements de substitution (confinement sur des lieux éloignés des pharmacies) ;

- Difficultés d’acceptation et d’adaptation à un mode de vie « enfermé ».

Ces nouveaux défis ont nécessité l’adaptation des pratiques des professionnels de l’accompagnement mais aussi des pouvoirs publics afin d’apporter une aide pertinente et nécessaire aux publics.

Accompagnement en accueil de jour : un déplacement des professionnels à l’extérieur des murs de la structure d’accueil de jour, et une mobilisation d’usagers et professionnels-relais

La délocalisation et le confinement des publics usagers de drogues et sans abris sur les lieux mis à disposition par les pouvoirs publics (réquisition d’hôtels pour accueillir les publics sans domicile) ont conduit les professionnels exerçant en structure d’accueil de jour au sein de la ligne 0,5 du secteur assuétude à adapter leurs pratiques et à proposer leurs services d’accompagnement socio-sanitaire sur place.

Cette nouvelle configuration a amené de nouveaux freins au lien entre professionnels et usagers :

- Interdiction d’accéder à l’intérieur des nouvelles structures de logement des usagers pour aller à leur rencontre et comprendre les nouveaux contextes de vie ;

- Impossibilité d’accéder aux identités des usagers accueillis sur ces nouveaux lieux : si des personnes étaient en quarantaine ou ne désiraient pas sortir dans les zones communes, il était impossible de prendre connaissance de leur présence sur les lieux de confinement. Cela a engendré une difficulté d’identification et de repérage des usagers par les structures d’accompagnement ;

- Impossibilité de communiquer aux usagers les plus isolés les informations relatives à la nouvelle organisation des services du réseau assuétude (en cas de quarantaine, ou lorsque la personne étant absente des lieux communs au moment du passage des professionnels).

Les professionnels ont mobilisé une double stratégie pour pallier ces freins. Ils se sont appuyés sur ceux qu’ils ont appelé des « usagers-relais » et des « professionnels hôteliers-relais ». Les « usagers-relais » étaient des usagers avec lesquels les échanges tant avec les professionnels qu’avec les autres usagers étaient possibles et bien accueillis. Ils ont été identifiés par les professionnels après une première visite sur les lieux et un premier contact. Les « professionnels hôtelier-relais » étaient par exemple des réceptionnistes ou du personnel de ménage présents à l’intérieur des lieux de confinement. Ces deux acteurs ont été mobilisés par les professionnels pour transmettre les informations relatives à la nouvelle organisation de l’accompagnement (par exemple l’organisation des futures visites des professionnels sur les lieux de confinement) aux usagers moins accessibles confinés en ces lieux mais aussi pour jouer le rôle de porte-paroles concernant les besoins et difficultés émergents (par exemple difficultés liées à l’enfermement, aux obstacles à la consommation ou à l’obtention des traitements de substitution). Dans certaines situations spécifiques, une partie des « professionnels hôtelier-relais » ont été mobilisés par les professionnels socio-sanitaires pour fournir l’accès aux traitements de substitution aux usagers moins autonomes dans leur gestion du traitement.

Travail de rue : une relocalisation des professionnels sur des lieux centraux et accessibles

Afin de faire face au confinement des usagers, les professionnels exerçant en rue ont également dû revoir leurs pratiques. Les professionnels interrogés se sont organisés en collaboration avec d’autres structures (d’accueil de jour, épiceries sociales, …) pour déplacer leur accompagnement sur des lieux en extérieur (grand place, parcs, …) centraux et accessibles en transport public ou à pied.

Sur ces nouveaux lieux, les services d’accompagnement de routine étaient proposés (bobologie, distribution de matériel propre de consommation, maintien du lien …) ainsi que des services plus spécifiques au Covid (distribution de matériel de protection, tests, accompagnement à la recherche d’hébergement en cas de nécessité de quarantaine pour les publics sans domicile ou encore distribution alimentaire pour pallier la fermeture des épiceries sociales).

La délocalisation de ces services vers ces nouveaux lieux en extérieur a été l’occasion d’assurer la continuité du lien avec les usagers déjà connus en période de routine mais aussi d’en identifier de nouveaux. Ceci résultait soit de l’apparition de nouveaux consommateurs de substance illicites dans le contexte pandémique, soit de l’identification d’usagers davantage en lien avec les nouveaux lieux occupés mais ne circulant habituellement pas sur les territoires couverts par les professionnels de rue.

Logement privé : le développement des outils de communication

Pour les publics usagers de drogues confinés au sein d’un logement privé et ne pouvant se déplacer, les professionnels des structures d’accueil de jour ont mobilisé différentes stratégies fondées sur l’utilisation des outils de communication à distance. En effet, la responsabilité de la garde des enfants à temps plein en raison de la fermeture des écoles, la peur de la stigmatisation lors d’un déplacement pour raisons médicales, une situation de dépendance aux drogues illicites cachée à l’entourage présent dans le lieu de confinement sont des situations qui ont freiné le déplacement des usagers. Pour lutter contre ces freins, les professionnels ont utilisé les appels téléphoniques et/ou les applications de communication comme WhatsApp afin de maintenir l’accompagnement et le lien avec les usagers. Même si ces outils de communication ont offert des solutions, les professionnels ont pu identifier d’autres obstacles lors cet exercice : accessibilité au matériel de communication, temps indisponible pour discuter, impossibilité d’avoir un lieu calme pour l’échange.

Analyse : l’outreaching en période de crise

Le confinement ayant rendu illégal la majorité des déplacements pour la population, les professionnels ont dû adapter leurs pratiques afin d’aller sur les lieux de confinement des publics sans domicile et usagers de drogues. Les structures d’accueil de jour de la ligne 0,5 ont été obligées de fermer temporairement leurs portes durant une période plus ou moins longue. Afin de maintenir le lien avec les usagers durant cette période, les professionnels ont mis en place des pratiques que l’on peut qualifier d’« outreach » sur les lieux de confinement des usagers. « La pratique de l’outreach consiste à rejoindre la clientèle où elle se trouve et à l’aider à satisfaire ses besoins » (Denoncourt, et al. 2000). Cette pratique a pour but d’amener les professionnels sur les lieux de vie des usagers et permet « de détecter, d’initier et parfois de poursuivre un lien de soins avec des personnes difficiles à joindre » (Chauvin 2012). Ces pratiques se sont déployées grâce à la collaboration entre les membres des différents réseaux mais aussi avec les « usagers-relais » et les « professionnels hôteliers-relais » (déplacement physique des professionnels), la mobilisation des outils de communications (déplacement on-line vers le lieu de vie des usagers) et la délocalisation des services sur des lieux centraux et accessibles.

Conclusion

Durant cette 1ère vague de la crise Covid 19, les stratégies d’outreach mises en place afin de maintenir le lien avec les usagers les plus fragilisés ont été pensées et effectuées en dehors des schémas classiques du système de santé. Les professionnels socio-sanitaires de la ligne 0,5 ont collaboré au sein de leur structure et avec leur réseau pour assurer l’accompagnement et le maintien du lien avec les usagers. La mise en place des stratégies d’outreach a non seulement permis de maintenir le lien mais aussi d’assurer la continuité d’un espace d’échange informel avec les publics lors des rencontres, condition nécessaire à l’adaptation de l’accompagnement aux publics les plus fragilisés. Afin de poursuivre cette enquête, nous envisageons aujourd’hui d’analyser les apprentissages que ces nouvelles formes d’outreach ont suscité chez les professionnels et les éventuels changements de pratique qu’elles ont entraînés sur le moyen et le long terme.

- La ligne 0,5 est définie par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité et Médecins du Monde (2014) comme l’« ensemble de structures et/ou services ayant une approche multidisciplinaire, flexible et proactive, où les personnes exclues des soins peuvent bénéficier de soins de santé primaire […], avec des conditions d’accès non discriminantes et respectueuses MAIS qui ont pour objectif à terme de réintégrer le patient dans la première ligne traditionnelle ».[↑]