Addiction(s) : recherches et pratiques 3 - Régulation(s) : conjuguer « intérêts » et associer les compétences: Politique suisse de régulation du cannabis : à la recherche du consensus perdu ?

décembre 2018

Politique suisse de régulation du cannabis : à la recherche du consensus perdu ?

Simon Anderfuhren-Biget (Université de Genève)

En Suisse, la culture du cannabis est historiquement enracinée dans le paysage agricole (Kessler, 1985) et l’activisme en sa faveur remonte aux années 70 (Arsever, 2010). Alors que les experts fédéraux préconisent depuis plus de vingt ans d’au moins expérimenter des modèles alternatifs à la prohibition (CFLD, 1999), des initiatives politiques ont tenté, sans succès à ce jour, de réguler légalement la production, le commerce et la consommation des produits du cannabis. Plus récemment, des ajustements légaux portant sur la consommation pour motif médical (Conseil fédéral, 2018; Kilcher et al., 2017) ou non (Zobel, Homberg et Marthaler, 2017) n’ont fait que renforcer le degré de confusion qui caractérise la situation actuelle.

La légalisation et la régulation du cannabis, font l’objet de discussions publiques depuis plus de vingt ans, avec des débats souvent intenses sur les avantages et les limites du système prohibitionniste (Nils-Robert, 2016). À ce jour, un nombre grandissant de parties prenantes – parlementaires fédéraux de tous bords, autorités locales (cantons et municipalités) et organisations de la société civile (professionnels de l’addiction, associations d’usagers, interprofessionnelle des chanvriers) – témoignent de leur insatisfaction et souhaitent aller de l’avant. D’un autre côté, depuis mi-2016, le pays assiste à la renaissance du secteur chanvrier, suite au développement et à la commercialisation de cannabis à faible teneur en THC et hautement dosé en CBD. Le succès de ces produits non psychoactifs, auprès de consommateurs aux profils variés, indique que la demande pour des produits légaux de cannabis est réelle. De l’autre côté de l’Atlantique (Amérique du Nord et latine), le paradigme de la régulation légale se concrétise et fait perdre à la Suisse sa position de leader progressiste des politiques drogues. Et peut-être aussi quelque part d’un marché florissant qui se globalise à une vitesse phénoménale. Autrement dit, en matière de cannabis, la Suisse peine à trouver son point de consensus et un ancrage pragmatique dans la politique dite « des quatre piliers » qui fait sa renommée. Cette situation n’est toutefois pas immuable et peut être appelée à évoluer.

Après un rappel circonstancié de l’état de la politique suisse en matière de cannabis, cette contribution relate un processus original qui a réuni des représentants du domaine de l’addiction et de la filière chanvrière.

Entre tolérance et répression

Durant les années 90 et au début des années 2000, la production de cannabis s’était considérablement développée en Suisse, atteignant des dimensions presque industrielles (CFLD, 1999). À l’échelle européenne, le pays était considéré comme l’un des plus gros producteurs aux côtés des Pays-Bas. À cette époque, la filière suisse du cannabis comprenait des magasins qui commercialisaient des « coussins thérapeutiques » contenant des fleurs séchées de cannabis, une multitude de produits à base de chanvre et du matériel de culture. Il existait aussi plusieurs clubs rassemblant des consommateurs et des cultivateurs. Ces opérateurs étaient souvent connus de la police et bénéficiaient d’une certaine tolérance de la part des autorités cantonales et municipales. En 2004, le pays comptait au moins 420 points de vente (CFLD, 2008), et nombre de leurs propriétaires étaient membres d’associations professionnelles telles que la « Coordination suisse du chanvre » (Reusser, 1997).

À cette époque, cette relative tolérance à l’égard du cannabis était liée au changement d’attitude à l’égard des drogues, lorsque la réduction des risques et des méfaits a été adoptée à la fois comme ensemble de mesures et comme nouveau paradigme de la politique en la matière. Cependant, le rejet en 2004 par les parlementaires d’une proposition émanant du Conseil fédéral, puis celui par le peuple en 2008 de l’initiative populaire « Pour une politique raisonnable en matière de chanvre pour protéger la jeunesse » ont sonné la fin de la récréation.

Un cadre légal contesté

Depuis, les opérateurs commerciaux les plus visibles ont été traduits en justice (Arsever, 2010), et la répression des usagers a été sans précédent. Dans le même registre, la politique des amendes d’ordre introduite en 2013 pour sanctionner l’usage n’a atteint aucun des buts visés (Zobel, Homberg et al., 2017). D’autant plus qu’un récent arrêt de la plus haute juridiction du pays a invalidé un demi siècle de pratiques policières en déclarant non punissable la possession de moins de 10 grammes (Tribunal fédéral, 2017).

Alors que la législation sur les drogues relève de la Confédération, plusieurs municipalités et cantons émettent (depuis 2006), la volonté d’expérimenter des modalités d’accès régulés aux produits du cannabis. La stratégie est similaire à celle adoptée durant les années 90 avec les mesures de réduction des risques (salles de consommation à moindre risque et prescription d’héroïne) (Boggio et al., 1997). Les cantons de Genève, Bâle-Ville et Soleure ainsi que les municipalités de Zürich, Berne, Bienne, Lausanne, Lucerne, Thun et Winterthur se sont regroupés pour concrétiser cette volonté et développer des projets pilotes. La Ville de Berne, souhaitant expérimenter la vente en pharmacie de produits de cannabis à usage non médical a été la première à soumettre à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) une demande formelle de dérogation. Celle-ci a été refusée à l’automne 2017, au motif qu’elle ne répondait pas aux critères de la Loi sur les Stupéfiants (LStup). Depuis, le Conseil fédéral a proposé un projet de loi pour amender cette dernière. S’il remporte l’adhésion des législateurs fédéraux, il faudra au moins deux ans pour que la proposition de modification de la loi soit adoptée. Selon ce calendrier, des projets pilotes en matière de régulation du cannabis ne devraient pas voir le jour avant 2021.

Du côté du cannabis médical, la situation semble aussi atteindre ses limites. En vertu de l’article 8.5 de la LStup, l’OFSP peut délivrer des autorisations exceptionnelles pour soulever l’interdiction relative aux produits du cannabis pour permettre des applications médicales dans un cadre limité. Cependant, quand bien même le processus d’accès est fastidieux pour les parties (patient, médecin traitant, autorités administratives), en raison du succès qu’il rencontre, ce programme est appelé à être adapté prochainement (Conseil fédéral, 2018).

Le retour de la filière chanvre

En parallèle à ces processus politico-institutionnels, les opérateurs économiques de la filière, retournés depuis dans la clandestinité, ont suivi les évolutions internationales du secteur cannabis. En effet, l’intérêt pour leur potentiel thérapeutique des multiples cannabinoïdes contenus dans le cannabis ne fait que s’accroître auprès des patients, des producteurs, des groupes pharmaceutiques ou encore des systèmes de santé. Connu et identifié depuis déjà de nombreuses années, le CBD et ses propriétés antiépileptiques ont étés largement médiatisés par un documentaire diffusé sur CNN. Pour ainsi dire, la légalisation et la régulation du cannabis médical dans de nombreux territoires américains (Amérique latine comprise) suscite un intérêt croissant pour les produits dérivés du cannabis, qu’ils soient psychoactifs ou non. Et à l’heure de la société de l’information, ces nouvelles ont naturellement traversé l’Atlantique.

Au bénéfice de compétences reconnues et d’un cadre légal favorable 1, la filière suisse du chanvre connaît une renaissance sans précédent. Au milieu de l’été 2016, une entreprise obtient l’autorisation de commercialiser légalement du cannabis (contenant moins de 1 % de THC) en tant que substitut de tabac 2. Face à un afflux massif de demandes similaires, l’Administration fédérale édite, début 2017, un guide d’aide à l’exécution de la loi à l’attention des opérateurs du secteur (Confédération suisse, 2017). Depuis, plus de 600 entreprises ont été enregistrées en tant que fabricantes de substituts de tabac. Elles proposent une large gamme de fleurs séchées, résines compressées, cigarettes, cigares et autres joints pré-roulés avec ou sans tabac. D’autres se sont spécialisées dans la fabrication et la commercialisation d’une multitude de produits d’autres catégories : huiles infusées, produits à vaporiser, cosmétiques, compléments alimentaires à destinations humaine et animale, extraits et distillats divers, e-liquides, préparations magistrales.

À l’heure actuelle, des produits contenant du CBD sont vendus en grandes surfaces, stations-services, débits de tabac, pharmacies, mais aussi dans les magasins spécialisés en produits de cannabis et de chanvre physiques ou en ligne. En termes chiffrés, le marché des substituts de tabac à lui seul a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 52 millions de francs Suisses en 2017 et environ 13 millions de taxes spécifiques ont été collectées. Si les marchés illégaux du cannabis sont plutôt de nature régionale, les marchés légaux sont fortement intégrés au niveau international (OEDT, 2018 ; UNODC, 2018). Dans ce système, la Suisse est au centre des échanges. Au début de la vague verte, des quantités importantes ont étés importées des Etats-Unis pour répondre à la demande. Deux ans après, au vu du nombre d’opérateurs et des quantités produites, deux constats s’imposent : d’un côté, le marché national est caractérisé par une forte concurrence entre les producteurs et les revendeurs. De l’autre, une bonne partie de la production est exportée sur les marchés européens fortement demandeurs. Et en particulier en France, Italie, Belgique et Autriche (Jorio et Unterfinger, 2018).

Conclusion : un modèle consensuel pour faire avancer le débat

Dans ce contexte, un groupe de travail 3 réunissant des représentants du domaine des addictions (GREA, Addiction Suisse) et de la filière du cannabis suisse (CI-Chanvre 4) s’est mis en place au printemps 2018 pour élaborer un modèle pouvant s’appliquer aux réalités helvètes.

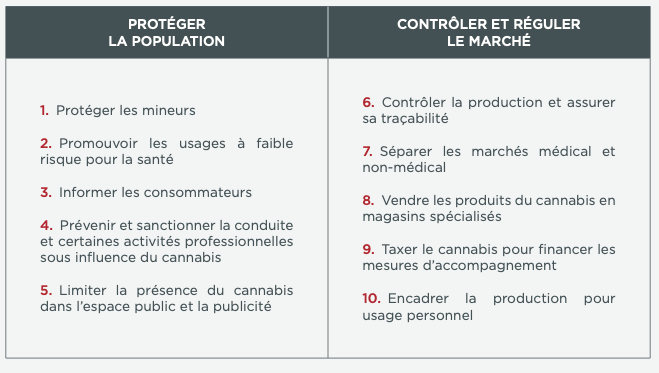

Suite à une dizaine de séances, des points de convergence ont pu êtres trouvés. Il en résulte un modèle basé sur dix principes, dont le but est de protéger la population et de contrôler l’ensemble de la filière, «de la graine au consommateur». Dans une volonté de créer du consensus, ce modèle poursuit des objectifs de sécurité et de santé publique, tout en permettant le développement d’une économie locale du cannabis suisse. Il tient aussi compte du fédéralisme qui caractérise le système politico-administratif du pays et vise à générer des recettes fiscales destinées au financement des mesures d’accompagnement.

D’autres travaux avaient permis de démontrer que l’enjeu dépasse les clivages partisans (Groupe de réflexion interpartis, 2013) ou d’expliciter les attentes du domaine de la prévention des addictions (CPA-NAS, 2014). Celui présenté ici tente de dépasser l’opposition, souvent de principe, entre ces derniers et le secteur économique qui fabrique et commercialise des substances légales et potentiellement addictives (Global Commission on Drug Policy, 2018; Wenger et al., 2014). Ainsi, la proposition a pour principal objectif de faire avancer le débat en faveur d’une régulation légale. C’est pourquoi elle a aussi été rédigée en fonction de critères d’acceptabilité politique et de faisabilité institutionnelle.

Concrètement, le modèle proposé se développe selon deux axes : protéger la population et contrôler/réguler le marché. Le premier a pour but de protéger les groupes les plus vulnérables, mais aussi de favoriser les usages à faible risque et de minimiser les dommages pouvant êtres associés à la consommation de cannabis. Le second est destiné à s’assurer que le marché réponde à des règles claires et que les pouvoirs publics disposent d’instruments d’action publique appropriés, condition nécessaire à une mise en œuvre effective de la régulation. Ces deux piliers se déclinent en dix principes, lesquels sont déclinés en mesures opérationnelles. Par exemple, il est envisagé de créer, au niveau fédéral, une agence spécialisée (régie fédérale du cannabis) en charge de l’application du cadre général du système de régulation envisagé. Un registre national centralisé est prévu pour enregistrer tous les opérateurs économiques et leurs transactions, mais aussi pour garantir la traçabilité de la matière, de sa production à sa remise au consommateur final. Dans un même ordre d’idées, les Cantons devraient veiller à ce que les règles relatives à la commercialisation soient respectées.

- Depuis la révision de 2011, seuls les produits contenant plus de 1 % de THC sont considérés illégaux.[↑]

- À ce titre, ces produits sont imposés au taux de 25 % du prix de vente final. Une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 7.7 % s’applique aussi.[↑]

- Membres du groupe de travail : Simon Anderfuhren-Biget, Cédric Heeb, Jean-Félix Savary, Frank Zobel.[↑]

- Depuis 2016, la communauté d’intérêts Chanvre Suisse (IG Hanf Schweiz | CI Chanvre Suisse | CI Canapa Svizzera) rassemble les différents acteurs du secteur du cannabis. Elle a pour objectif principal d’unifier tous les intérêts du chanvre et d’établir un lien fort avec le législateur, les autorités réglementaires, les entreprises actives dans la production, la transformation et la distribution des produits en chanvre et avec le consommateur final. Ig-hanf.ch[↑]

Ne manquez rien de l'actu addictions

Chaque vendredi, retrouvez l'actualité, les prochaines formations ou encore les publications du GREA.