Dépendances 65 - Jeux d’argent 2.0 : à la recherche de l’équilibre: Cyberaddiction: syndrôme ou spectre de troubles? Un éclairage via l’analyse par réseau de symptômes

août 2019

Cyberaddiction: syndrôme ou spectre de troubles? Un éclairage via l’analyse par réseau de symptômes

Joël Billieux (Université de Luxembourg) et Stéphanie Baggio (Hôpitaux Universitaires de Genève et Université de Berne)

Approches historiques et développements récents

L’utilisation d’internet et des smartphones est devenue un phénomène mondial. Les développements des technologies de l’information et de la communication (TICs) observés ces vingt dernières années ont révolutionné les interactions. De fait, la communication entre les individus et les systèmes n’est plus limitée par les contraintes géographiques ou l’immobilité spatiale. Ces progrès technologiques ont notamment influencé l’éducation, grâce au développement des enseignements en ligne ou l’accès à l’éducation dans des zones défavorisées, et la santé, à travers l’optimisation de l’accès aux informations médicales ou la démocratisation des interventions délivrées via les téléphones portables. En outre, la « révolution » mobile a également eu un impact important sur les loisirs, avec des progrès constants dans les domaines du jeu vidéo ou de la réalité virtuelle, pour ne citer que deux exemples probants.

Toutefois, depuis les années 2000, un nombre grandissant de travaux montre des associations entre un usage excessif et incontrôlé des TICs et une variété de conséquences négatives, telles que des symptômes émotionnels (par ex. anxiété et dépression), des problèmes de santé (par ex. perturbation du sommeil et du comportement alimentaire), des problèmes sociaux (par ex. conflits avec des proches), ou un impact académique/professionnel (par ex. diminution des performances scolaires, absentéisme). En outre, le nombre de personnes en demande d’aide pour des problèmes liés à l’utilisation excessive d’activités en ligne spécifiques comme les jeux vidéo ou la pornographie en ligne est en augmentation constante 1. Pour la première fois en 2015, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié un rapport stipulant que l’utilisation excessive des TICs devait être considérée comme un problème de santé publique sur le plan international 2.

Les problèmes comportementaux liés à l’utilisation problématique des TICs ont généralement été conceptualisés dans le cadre d’un modèle biomédical et assimilé à des conduites addictives, et cela en dépit du fait que les symptômes observés dans ces conduites (par ex. perte de contrôle, préoccupation excessive) peuvent également s’expliquer sur base d’autres modèles étiologiques, tels que les troubles du contrôle des impulsions, les troubles obsessionnels compulsifs, ou encore être le reflet d’un coping dysfonctionnel mis en place pour faire face à d’autres difficultés psychologiques 3. Dans ce dernier cas de figure, les conduites excessives en ligne peuvent par exemple prendre place pour échapper à une humeur dépressive ou éviter des situations anxiogènes.

À la fin des années nonante, les premiers travaux ayant focalisé les conduites en ligne excessives ont d’emblée embrassé le modèle de l’addiction et introduit des termes tels qu’« addiction à internet » ou « addiction au téléphone portable » pour décrire ces troubles émergents 4. Néanmoins, ces termes génériques sont de plus en plus fréquemment considérés comme trompeurs et non pertinents. En effet, de nombreux auteurs s’accordent à voir internet et le smartphone comme des « mediums » ou des « vecteurs » au travers desquels s’expriment une variété d’activités en ligne potentiellement excessives et dysfonctionnelles 56, telles que la pratique des jeux vidéo et des jeux de hasard et d’argent, le cybersexe (par ex. pornographie en ligne, sex chat ou sex webcam), les réseaux sociaux, ou encore les sites de streaming, permettant notamment de visionner les séries TV sur demande et sans contrainte. À ce jour, seuls les troubles liés au jeu vidéo et aux jeux de hasard et d’argent sont reconnus comme des troubles mentaux à part entière par l’OMS et répertoriés dans la onzième révision de la classification internationale des maladies (CIM-11). Au sein de la CIM-11, ces troubles (gaming disorder et gambling disorder) sont classés comme des conduites addictives. Les groupes de travail impliqués dans la dernière révision de la CIM-11 ont par ailleurs évalué que les données existantes à ce jour étaient insuffisantes pour reconnaître d’autres activités en ligne excessives (par ex. réseaux sociaux, cybersexe) comme des troubles mentaux.

L’hypothèse dite du « Spectre » des troubles de la cyberaddiction

En 2012, Billieux 7 a pour la première fois fait l’hypothèse selon laquelle les conduites excessives en ligne pouvaient être conceptualisées au sein d’un spectre de troubles reliés, mais distincts. Dans une telle perspective, ces troubles partagent un certain nombre de facteurs étiologiques (ou de risques communs, tout en étant également expliqués par un certain nombre de facteurs étiologiques ou de risques spécifiques (voir Figure 1). À titre d’exemple, l’engagement excessif dans différents types de conduites en ligne peut servir à réguler des émotions négatives ou être expliqués par des déficits affectant les fonctions exécutives (par ex. un déficit du contrôle inhibiteur) et la prise de décision. En revanche, certaines motivations (par ex. liées à la compétition ou à l’immersion dans des mondes virtuels) sont spécifiquement liées aux jeux vidéo et ne permettent pas d’expliquer l’engagement excessif dans d’autres types de conduites en ligne. En outre, les différentes activités (ou applications) en ligne possèdent des caractéristiques structurelles qui leur sont propres et qui sont susceptibles de renforcer leur pouvoir addictif. Par exemple, il a été montré que le système d’attribution des récompenses dans les jeux vidéo et les jeux de hasard et d’argent basé sur le renforcement intermittent potentialise la persistance des comportements, amenant les joueurs à jouer plus longtemps ou à miser plus d’argent. Par ailleurs, en ce qui concerne la consommation de pornographie en ligne, leur caractère anonyme et le nombre quasi illimité des contenus sexuels disponibles gratuitement et susceptibles de satisfaire une large gamme de fantasmes sont typiquement des facteurs permettant d’expliquer leur nature addictive.

Figure 1. Le spectre des troubles de la cyberaddiction

Une mise à l’épreuve emporoque de l’hyposthèse du spectre de la cyberaddiction

Au-delà des débats théoriques visant à déterminer si les construits d’addiction à internet ou au téléphone portable sont ou non défendables sur le plan conceptuel et clinique, l’hypothèse du spectre des troubles de la cyberaddiction doit être confirmée à travers une approche robuste et centrée sur les données. Récemment, Baggio et ses collaborateurs 8 ont pour la première fois directement mis à l’épreuve l’hypothèse du spectre des troubles de la cyberaddiction en capitalisant sur une analyse statistique innovante : l’approche par réseau de symptômes 9.

L’analyse par réseau de symptômes est une approche statistique récente en psychopathologie, inspirée de l’analyse des réseaux de manière plus générale (y compris les réseaux sociaux) et qui permet de conceptualiser les troubles en tant que symptômes dynamiques et directement interdépendants. Dans une telle approche, les symptômes sont représentés par des nœuds liés à d’autres nœuds via des arêtes qui représentent les liens unissant les symptômes. Un lien marqué entre deux nœuds signifie que les deux symptômes correspondants sont susceptibles de coexister. L’approche par réseau de symptômes est particulièrement utile pour étudier les relations entre différents troubles. En effet, elle permet de tester dans quelle mesure des construits – par exemple des troubles mentaux – sont distincts les uns des autres et si (et dans quelle mesure) ils se chevauchent. Enfin, cette stratégie analytique fournit également des informations sur les liens entre divers sous-groupes, ou clusters, de symptômes. L’approche par réseau de symptômes est donc particulièrement adaptée pour tester l’hypothèse du spectre des troubles de la cyberaddiction.

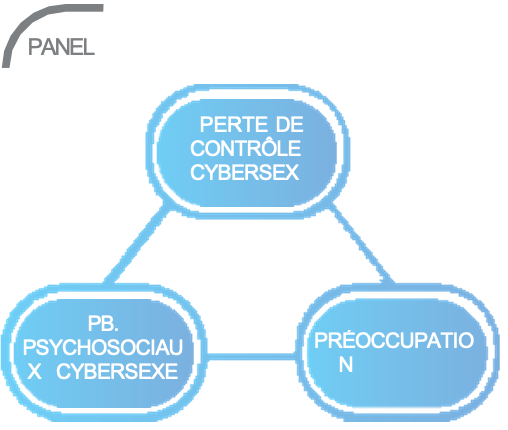

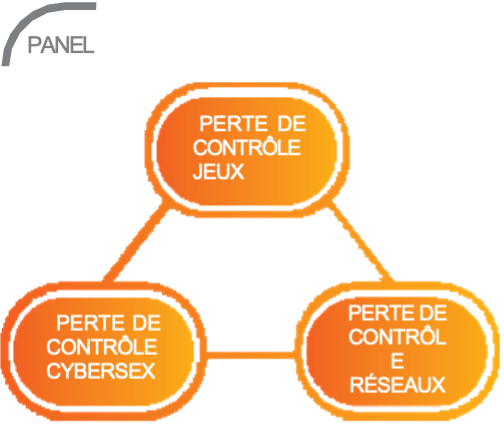

La figure 2 illustre les résultats attendus si l’hypothèse du spectre est confirmée (panel A) ou si elle est infirmée (panel B). Dans le premier cas, on s’attend à ce que les différents symptômes pour chaque activité en ligne spécifique (par ex. le jeu vidéo) soient regroupés, ces activités représentant des clusters distincts. Autrement dit, si l’hypothèse est confirmée, le regroupement va s’opérer autour des activités en ligne, indépendamment des symptômes associés. Dans le cas de figure où l’hypothèse du spectre est infirmée, on peut s’attendre à d’autres configurations, par exemple un regroupement de symptômes similaires, indépendamment de l’activité concernée (par ex. une perte de contrôle concernant différents types d’activités en ligne). Dans ce cas, l’hypothèse d’un syndrôme global d’addiction à internet serait à favoriser.

Figure 2. Test de l’hypothèse du spectre des troubles de la cyberaddiction

Les résultats obtenus dans notre étude [8] confirment l’hypothèse du spectre des troubles de la cyberaddiction (Figure 2A), avec un regroupement selon les activités en ligne, avec notamment la mise en évidence de clusters spécifiques pour les jeux vidéo en ligne et le cybersexe. En plus de révéler des clusters distincts pour les différentes activités en ligne, l’analyse opérée révèle que les liens entre les clusters sont faibles, suggérant une relative indépendance entre les différentes activités en ligne excessive considérées. Notre étude fournit donc le premier support empirique à l’hypothèse du spectre, renforçant la position selon laquelle la notion « d’addiction à internet» est inadéquate et que les futures recherches devraient plutôt focaliser sur des activités en ligne spécifiques.

Cependant, notre étude présente un certain nombre de limitations qu’il convient de souligner. En particulier, elle n’incluait pas certaines activités en ligne fréquentes, comme les jeux de hasard et d’argent en ligne ou encore l’utilisation des réseaux sociaux. Pour remédier à cette lacune, une nouvelle étude a été élaborée et une récolte de données est actuellement en cours auprès d’un échantillon représentatif de jeunes hommes suisses, en partenariat avec le Centre du Jeu Excessif du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois dans le cadre d’un projet en partie financé par le Programme Intercantonal de lutte contre la Dépendance aux Jeux (PILDJ). Cette nouvelle étude inclut notamment les activités en ligne les plus fréquentes (jeux vidéo, cybersexe, réseaux sociaux, jeux de hasard et d’argent) et compare les critères développés dans la CIM-11 à ceux proposés dans le la cinquième édition du Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux (DSM-5). Cette étude permettra notamment de confirmer les résultats préliminaires obtenus dans le cadre de notre première étude, et potentiellement d’ancrer un changement paradigmatique impliquant le rejet d’une approche centrée sur le syndrôme et l’adoption d’une approche conceptualisant les différentes activités en ligne au sein d’un spectre de troubles. En attendant, et sur base des données déjà disponibles à ce jour, nous recommandons d’ores et déjà de proscrire l’utilisation du terme d’ « addiction à internet ».

- Rumpf H-J, Achab S, Billieux J, Bowden-Jones H, Carragher N, Demetrovics Z, et Including gaming disorder in the ICD-11 : The need to do so from a clinical and public health perspective : Commentary on : A weak scientific basis for gaming disorder : Let us err on the side of caution (van Rooij et al., 2018). Journal of Behavioral Addictions. 2018 ; 7 : 556–61.[↑]

- World Health Organization [WHO]. Public health implications of excessive use of the Internet, computers, smartphones and similar electronic devices. Meeting Report. Main Meeting Hall, Foundation for Promotion of Cancer Research, National Cancer Research Center, Tokyo, Japan. Geneva, Switzerland : WHO ; 2015.[↑]

- Kardefelt-Winther D, Heeren A, Schimmenti A, van Rooij A, Maurage P, Carras M, et al. How can we conceptualize behavioural addiction without pathologizing common behaviours?. Addiction. 2017 ; 112(10) : 1709–15.[↑]

- Young KS. Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology & Behavior. 1998 ; 1(3) : 237–44.[↑]

- Starcevic Is Internet addiction a useful concept? Australian & New Zealand Journal of Psychiatry. 2013 ; 47(1) : 16–9.[↑]

- Starcevic V, Billieux J. Does the construct of Internet Addiction reflect a single entity or a spectrum of disorders? Clinical 2017 ; 14(1) : 5-10.[↑]

- Billieux Problematic use of the mobile phone: a literature review and a pathways model. Current Psychiatry Reviews. 2012 ; 8 : 299–307.[↑]

- Baggio S, Starcevic V, Studer J, Simon O, Gainsbury SM, Gmel G, et Technology-mediated addictive behaviors constitute a spectrum of related yet distinct conditions : A network perspective. Psychology of Addictive Behaviors. 2018 ; 32(5) : 564–72.[↑]

- Borsboom A network theory of mental disorders. World Psychiatry. 2017 ; 16(1): 5–13.[↑]

Ne manquez rien de l'actu addictions

Chaque vendredi, retrouvez l'actualité, les prochaines formations ou encore les publications du GREA.