Dépendances 79 - Régulation du Cannabis: Stratégies et pratiques d’influence commerciale : premières observations sur les essais pilotes en Suisse

septembre 2024

Stratégies et pratiques d’influence commerciale : premières observations sur les essais pilotes en Suisse

Joanna Amos et Florian Labhart (Addiction Suisse)

La santé publique s’intéresse de plus en plus aux déterminants commerciaux de la santé qui sont « les systèmes et pratiques utilisés par les acteurs commerciaux pour promouvoir la santé et l’équité, à la fois de manière positive et négative » 1. On peut les observer par exemple dans le domaine de l’alimentation où la diffusion de certains produits permet de réduire des carences ou de mener une vie en bonne santé, alors que d’autres favorisent l’essor des maladies cardiovasculaires ou du diabète.

Les substances psychoactives sont aussi concernées, notamment parce que les effets bénéfiques liés à leur consommation sont souvent très limités en comparaison avec les effets négatifs liés à leur toxicité ou à leur caractère addictif. Pour ces produits, la recherche de profits est souvent en contradiction avec les objectifs de santé publique. Le cas emblématique est celui du tabac, principale cause de décès liés aux maladies non-transmissibles dans de nombreux pays. Sa diffusion doit surtout à l’usage par des multinationales de nombreuses stratégies pour étendre leurs profits1 2 notamment en ciblant de nouveaux publics et en maintenant le côté addictif et toxique de leurs produits. Seule l’intervention des pouvoirs publics, souvent sous la pression d’activistes et de professionnel∙le∙s de la santé, a permis de limiter quelque peu les dommages causés par ces entreprises.

Le cas du cannabis en Amérique du Nord

La récente légalisation du cannabis dans certaines régions d’Amérique du Nord permet d’observer le déploiement de certains déterminants commerciaux de la santé à travers les stratégies des entreprises dans ce nouveau secteur économique. On observe ainsi que l’industrie du cannabis joue un rôle croissant dans les processus législatifs. Des acteurs commerciaux ont ainsi intégré les groupes de travail pour l’élaboration des lois et la détermination de normes liés à la sécurité des produits (taux et mesures de THC, usage de pesticides). Souvent, ils s’y engagent pour une régulation aussi faible que possible et un marché très concurrentiel, ce qui a favorisé une baisse des prix du cannabis et conduit à une augmentation de la distribution des produits à haute teneur en THC3. Le soutien à la dérégulation est aussi observable par le biais de contributions financières lors de votations et d’élections4. En termes de marketing, l’industrie du cannabis se concentre souvent sur les réseaux sociaux où elle cible les jeunes à l’aide d’influenceur·euse·s qui présentent les produits comme symboles d’un style de vie attrayant5.

Les industries de l’alcool et du tabac, dont les stratégies commerciales et leur impact sur la santé publique sont bien documentés, s’impliquent désormais dans ce nouveau secteur par le biais de financements, d’acquisitions et de fusions, comme en témoignent par exemple les investissements de Constellation Brands (alcool) et de British American Tobacco (tabac)6.

Ces évolutions sont préoccupantes du point de vue des déterminants commerciaux de la santé et révèlent aussi la difficulté qu’ont les sociétés libérales à réguler les marchés pour protéger la santé des populations. Un récent rapport suggérait d’ailleurs que l’influence des entreprises (corporate influence) en Amérique du Nord constituait l’un des principaux obstacles à une légalisation du cannabis favorable à la santé publique3. Mais qu’en est-il en Suisse où les contours d’une légalisation sont actuellement explorés à travers plusieurs essais pilotes ? Les pratiques et stratégies commerciales que l’on observe pour d’autres produits et dans d’autres contextes s’observent-elles aussi chez nous ?

Les essais pilotes en Suisse

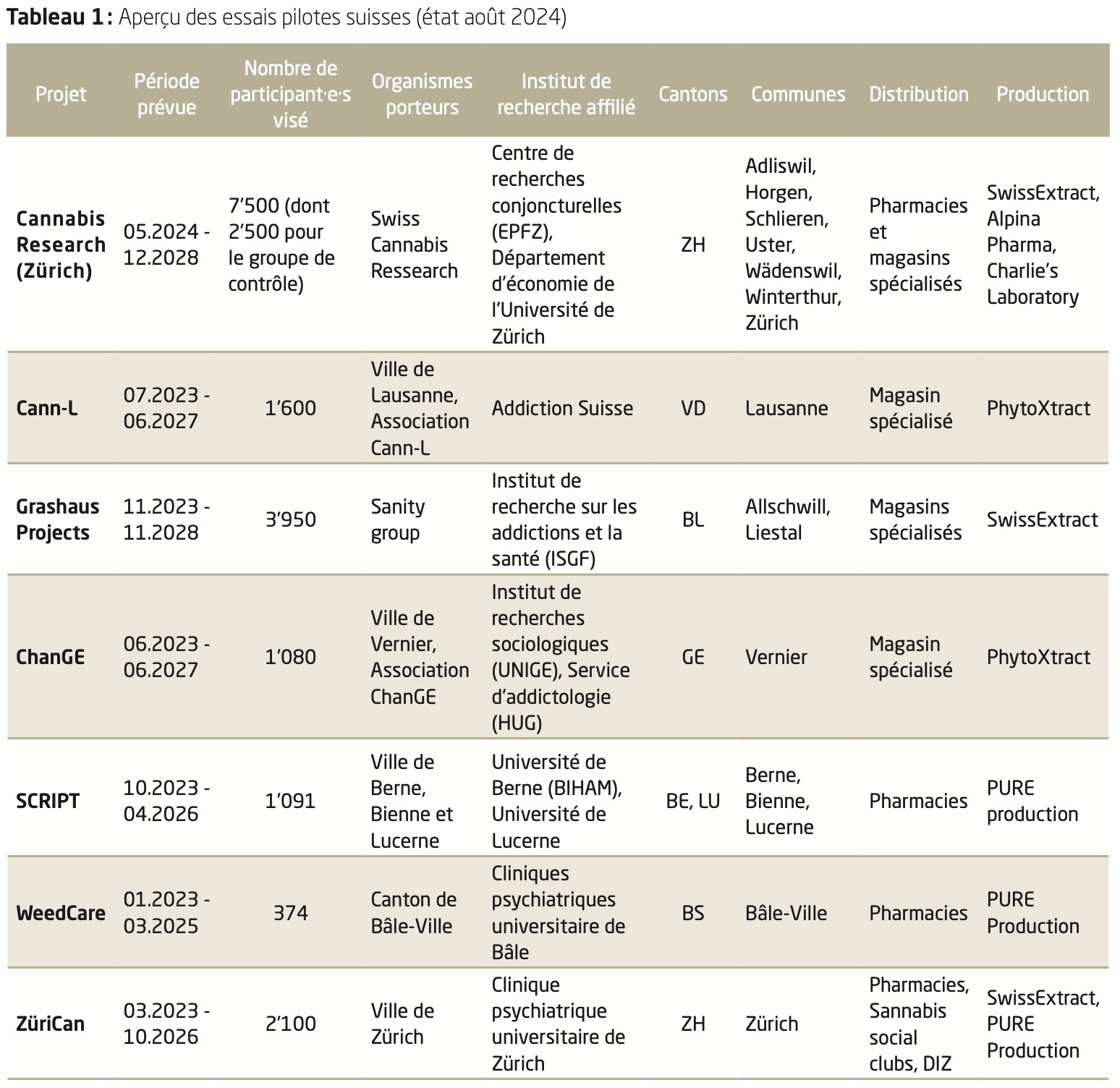

Les essais pilotes de vente de cannabis permettent d’explorer l’impact de différents modèles d’accès (pharmacies, social clubs, points de vente) à cette substance et de différentes mesures de réduction des risques (produits, recommandations, conseil). En août 2024, sept essais7 ont déjà été autorisés par l’OFSP7, dont cinq ont été initiés par des collectivités publiques (villes, cantons) et deux par des acteurs privés ou commerciaux (Tableau 1)8. Ces deux catégories de projets, publics ou privés, sont susceptibles de développer des pratiques et stratégies commerciales différentes.

Méthode

Pour mener une première observation des stratégies et pratiques commerciales au sein des essais pilotes, une collecte de données à travers une veille informationnelle a été réalisée en réunissant régulièrement les informations publiques relatives aux essais qui ont été autorisés par l’Office fédéral de la santé publique. Outre les aspects formels (objectifs, durée, nombre de participant∙e∙s ciblé∙e∙s, couverture géographique, partenariats), l’attention a porté sur les stratégies mises en œuvre pour se profiler commercialement au détriment, ou sans tenir compte, de la protection de la santé. Les données récoltées couvrent la période d’octobre 2023 à juillet 2024, et proviennent de sources variées, incluant les sites web des essais pilotes, les réseaux sociaux, les communiqués de presse, les newsletters, des articles de presse, des reportages, et les stands à la foire internationale CannaTrade 2024 (qui s’est tenue à Zurich).

La grille de collecte et d’analyse des données s’inspire des travaux de Marthe Ongenaert sur les pratiques de l’industrie du cannabis en Amérique du Nord6, ainsi que sur ceux portant sur les déterminants commerciaux de la santé1 2. Elle est structurée autour de quatre thèmes : les pratiques de marketing (logos, réseaux sociaux, emballages, événements), l’occupation du marché (nombre de participants, couverture géographique, diversité des produits), la proximité entre acteurs commerciaux et recherche scientifique (questions de recherche, diffusion et utilisation des résultats), et le networking politique.

Déclaration et gestion d’un conflit d’intérêt

Addiction Suisse, qui a réalisé ce travail, est impliquée dans l’essai pilote Cann-L en tant qu’institut de recherche et membre de l’association qui gère le point de vente. Comme ce projet fait partie de ceux analysés dans le cadre de ce travail, la recherche documentaire et la description ont été confiées à Unisanté, Centre universitaire de médecine générale et de santé publique à Lausanne. Le secteur Prévention du tabagisme de cet institut est connu pour ses travaux sur les stratégies marketing pour les produits du tabac9.

Faire connaître les marques et les produits

Les essais pilotes ont pour objectif d’étudier l’impact d’un accès contrôlé au cannabis sur la consommation et la santé chez des adultes qui en consomment déjà. La publicité pour le cannabis est interdite, mais cette interdiction ne concerne pas la promotion d’autres produits ou marques et des essais eux-mêmes. Par ce biais, plusieurs stratégies de marketing ont pu être observées. On recense ainsi des emballages qui permettent aux producteurs de valoriser leur marque, la création et vente de produits dérivés (T-shirts, casquettes) pour atteindre un public plus large, la promotion de produits et de partenaires commerciaux sur les sites web et sur les réseaux sociaux, ainsi que la participation à des événements et conférences où les marques sont mises en avant. Plusieurs essais pilotes sont ainsi utilisés comme plateforme de promotion pour atteindre les consommateur·rice·s de cannabis et tenter de les intéresser ou de les fidéliser.

Conquérir le marché

Le cadre légal des essais pilotes impose des limites de durée (5 ans maximum), géographiques (une ou plusieurs communes) et de taille (maximum 5000 participant·e·s). Certains essais pilotes, en particulier les deux initiés par des acteurs privés, utilisent pleinement ces limites. Le projet privé situé à Bâle-Campagne a ainsi d’emblée ouvert deux magasins, tandis que le projet privé du canton de Zürich prévoit à terme des points de vente dans 34 communes. Son organisateur prévoit aussi de réaliser deux autres projets de grande envergure dans les cantons de St-Gall et Berne. Les deux essais initiés par des privés visent aussi le plus grand nombre de participant·e·s : 4’000 pour le premier et 7’500 (dont 2’500 dans un groupe contrôle) pour le second, contre seulement 400 à 2’000 environ pour chacun des cinq essais initiés par les collectivités publiques. Le (difficile) recrutement de pareils nombres de participant∙e∙s fait l’objet de stratégies proactives comme la possibilité d’obtenir des bons d’achat ou des T-shirts, l’adhésion à un club ou à travers la promotion de l’essai lors d’événements publics. Les deux essais privés tendent aussi à offrir la plus grande variété de produits, jusqu’à 18 différents incluant des fleurs, résines, e-liquides, produits comestibles et huiles de cannabis. Tout cela suggère la mise en place de stratégies d’occupation du marché, avec des organisateurs qui cherchent à couvrir plusieurs régions, atteindre un grand nombre de consommateur∙rice∙s et leur faire essayer une large gamme de produits.

Utiliser la recherche scientifique

La législation sur les essais pilotes exige qu’ils soient évalués par un institut de recherche reconnu, créant ainsi un lien direct entre les organisateurs et le monde scientifique. Cette relation peut toutefois être problématique, comme l’a montré l’histoire du tabac, particulièrement si les acteurs économiques financent directement ou indirectement la recherche10. Les liens entre les collectivités publiques et la recherche scientifique peuvent évidemment aussi être sujets à difficultés et biais.

Certains instituts de recherche des essais pilotes sont financés directement ou indirectement (bénéfice de la vente de cannabis) par les organisateurs, ce qui pourrait leur permettre d’influencer des choix liés à la conception de la recherche ou à sa mise en œuvre. Les acteurs commerciaux peuvent aussi reprendre à leur compte la communication des résultats, en livrant leur propre interprétation de ceux-ci. On a ainsi vu une entreprise privée présenter et commenter les résultats d’un essai pilote public lors d’un récent évènement. Même en cas d’indépendance complète de l’institut de recherche, la proximité et le financement de travaux scientifiques peuvent être utilisés par des acteurs commerciaux pour mettre en avant leur engagement social ou leur crédibilité sans que cela ne reflète forcément la réalité. L’organisateur de l’un des essais, qui a d’ailleurs fait état du financement de son entreprise par l’industrie du tabac, partage volontiers les connaissances et résultats tirés de celui-ci sur les réseaux sociaux et se sert de sa collaboration avec la recherche scientifique en Suisse pour se profiler pour le futur marché du cannabis en Allemagne.

Influencer la législation

Les activités de lobbying menées par des acteurs commerciaux permettent d’influencer les politiques publiques et de promouvoir les intérêts privés, souvent en conflit avec les objectifs de santé publique. Les essais pilotes en Suisse révèlent une volonté d’engagement de certains acteurs commerciaux dans les processus décisionnels et législatifs. Certains participent très activement à des panels et des discussions avec les décideurs. Certains projets ont également invité des politicien·ne·s à rejoindre leurs conseils (p.ex. des parlementaires fédéraux ou cantonaux). Si les objectifs poursuivis ne sont pas toujours transparents, on observe au moins une volonté de mettre en avant les intérêts économiques dans le débat sur la légalisation.

Eviter les erreurs du passé

La plupart des essais pilotes suisses n’ont que quelques mois et les enjeux financiers qui les concernent sont très faibles comparés à ceux du marché nord-américain. Pourtant, les exemples ci-dessus montrent déjà comment diverses stratégies et pratiques d’influence sont mises en place par des acteurs commerciaux, à plus ou moins petite échelle, sous le couvert de projets dont le but affiché est de permettre de contribuer à protéger la santé de la population. Il faudrait dès maintenant y prêter attention pour éviter de voir se répéter certains des problèmes que l’on connaît depuis le siècle dernier avec l’industrie du tabac. La réflexion autour des déterminants commerciaux de la santé devrait aussi d’emblée être considérée quand il s’agit de la future régulation du cannabis en Suisse, parce qu’une législation orientée par et vers les intérêts commerciaux pourrait compromettre les objectifs sociaux et de santé publique qui y sont associés.

- Gilmore AB, Fabbri A, Baum F, Bertscher A, Bondy K, Chang HJ, et al. Defining and conceptualising the commercial determinants of health. The Lancet. 2023 Apr;401(10383):1194–213.[↑][↑][↑]

- World Health Organization. Commercial determinants of NCDs [Internet]. 2024 [cited 2024 Jul 2]. Available from: https://www.who.int/europe/teams/special-initiative-on-ncds-and-innovation/commercial-determinants-of-ncds[↑][↑]

- Philibert A. Apprentissages et bonne pratiques dans le régulation du cannabis [Internet]. CFANT; 2022. Available from: https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/organisation/ausserparlamentarische-kommissionen/eidgenoessische-kommission-sucht-praevention-ncd-eksn/eksn-stellungnahmen/eksn-publikationen-cannabis.html[↑][↑]

- Rotering T, Bialous S, Apollonio D. Cannabis industry campaign expenditures in Colorado, 2005-2021. Int J Drug Policy. 2023 Sep 1;119:104156.[↑]

- Bakken SA, Harder SK. From dealing to influencing: Online marketing of cannabis on Instagram. Crime Media Cult. 2023 Mar 1;19(1):135–57.[↑]

- Ongenaert M. Like birds of a feather? Network analysis on the connectedness between the cannabis, tobacco, alcohol and pharmaceutical industries. Book of abstracts presented at; 2023; ISSDP Conference 2023, Leuven, Belgium.[↑][↑]

- Office fédéral de la santé publique. Essais pilotes cannabis [Internet]. 2024 [cited 2024 Jul 2]. Available from: https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/sucht-und-gesundheit/cannabis/pilotprojekte.html[↑][↑]

- Pour plus de détails sur les tenants conceptuels des essais pilotes en cours, voir l’article par Chavanne et collègues dans ce même numéro de Dépendance[↑]

- Canevascini M, Véron C, Pasche M, Kuendig H. Publicité et promotion des produits du tabac et des cigarettes électroniques. Rev Med Suisse. 2015 Jun 10;478:1288–94.[↑]

- Legg T, Hatchard J, Gilmore AB. The Science for Profit Model—How and why corporations influence science and the use of science in policy and practice. PLOS ONE. 2021 juin;16(6):e0253272.[↑]

Ne manquez rien de l'actu addictions

Chaque vendredi, retrouvez l'actualité, les prochaines formations ou encore les publications du GREA.