Addiction(s) : recherches et pratiques 4 - « Ar-ti-cu-lez »: Le réseau WaB : une initiative créée par et pour les intervenants du secteur des assuétudes

décembre 2019

Le réseau WaB : une initiative créée par et pour les intervenants du secteur des assuétudes

Amélia Ramackers (réseau WaB) ; Emmanuelle Manderlier (réseau WaB) ; Ronald Clavie (réseau WaB)

Le réseau supra-local Wallonie-Bruxelles (WaB) œuvre à la mise au point de bonnes pratiques de coopération entre les services d’aide aux usagers de drogues. Il est composé de 21 institutions généralistes et spécialisées dans l’accompagnement psycho-médico-social des personnes majeures présentant des problématiques d’assuétude(s) et des difficultés associées. Depuis près de quinze ans, ils se réunissent chaque mois afin de tenir une concertation clinique. Dans ce cadre, ils élaborent des trajets de soins pour leurs bénéficiaires qui présentent des situations complexes et chroniques et pour lesquels il n’existe pas ou plus d’alternative au niveau local.

Ce mode de collaboration a été créé par des travailleurs de terrain qui, dans une dynamique bottom-up inédite, ont modélisé une pratique de travail pouvant être partagée par d’autres secteurs souhaitant s’en inspirer.

Une histoire de rencontres des différences… et de personnes avant tout

C’est en 2003 que se réunissent des travailleurs de terrain, issus des secteurs des assuétudes wallon et bruxellois : un cycle de dix journées de formations s’est centré sur la toxicomanie et la pratique du travail en réseau dispensé par le service « Re-Sources » de l’ASBL Trempoline (centre de postcure à Châtelet). Ces professionnels ont des fonctions diverses et proviennent d’institutions parfois bien différentes dans leurs objectifs et finalités. Des services également éloignés les uns des autres sur le plan géographique même si, à l’échelle de la Belgique, les distances sont relatives.

Ils découvrent, dans ce contexte, l’approche en systèmes intégrés (ISA) 1 de Georges De Leon et perçoivent mieux les spécificités de leurs interventions respectives. Ces deux fils conducteurs guident leurs échanges et réflexions. Un constat les rassemble rapidement : en dépit de la diversité des services spécialisés adaptés à leurs besoins ou ressources, certaines personnes présentant un problème d’assuétude(s) ressentent toujours une difficulté à trouver leur place dans le système institutionnel existant. En conséquence, ces usagers comme des intervenants de terrain se retrouvent dans des impasses.

À la suite de ces premières rencontres, un nouveau cycle de formation est organisé en 2004 et 2006, sous la forme d’une supervision de cas pratiques qui impliquent la construction d’un cadre de fonctionnement et d’outils. Ainsi, rencontre après rencontre, un lien de confiance s’instaure, basé sur la connaissance de l’autre et de ses pratiques de terrain. Il contribue massivement à faire émerger une volonté et une capacité d’innover ensemble en optimisant l’accès aux ressources des uns et des autres, tout en ciblant les besoins spécifiques des bénéficiaires.

À l’issue de cette expérience formatrice, un réseau virtuel ISA se formalise pour, très vite, donner naissance, en mars 2007, au réseau WaB (en référence au territoire géographique couvert). Des représentants de terrain de sept institutions formant le noyau stable du projet, sollicitent et obtiennent le soutien de leurs directions. Celles-ci apportent leur plein appui au groupe de terrain en introduisant une demande commune de subvention auprès de la Wallonie pour soutenir et développer leur initiative. En juillet 2008, la Wallonie octroie au réseau WaB un premier subside annuel, non structurel, permettant l’engagement d’une coordinatrice.

Fin 2016, en raison de la présence d’institutions bruxelloises au sein du réseau WaB, l’administration wallonne demande au réseau de prospecter de nouvelles sources de financement au niveau régional bruxellois. L’ASBL Transit obtient en 2018 un subside complémentaire de la région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles Prévention et Sécurité). Ainsi, une personne supplémentaire à mi-temps a pu être engagée. Sa mission principale consiste à évaluer l’impact du réseau WaB sur la trajectoire de soins des usagers qui en bénéficient. L’aventure se poursuit de la sorte avec le souci, présent dès l’origine, de porter un regard sur ses pratiques afin de les améliorer et de les partager.

Les approches théoriques du réseau WaB

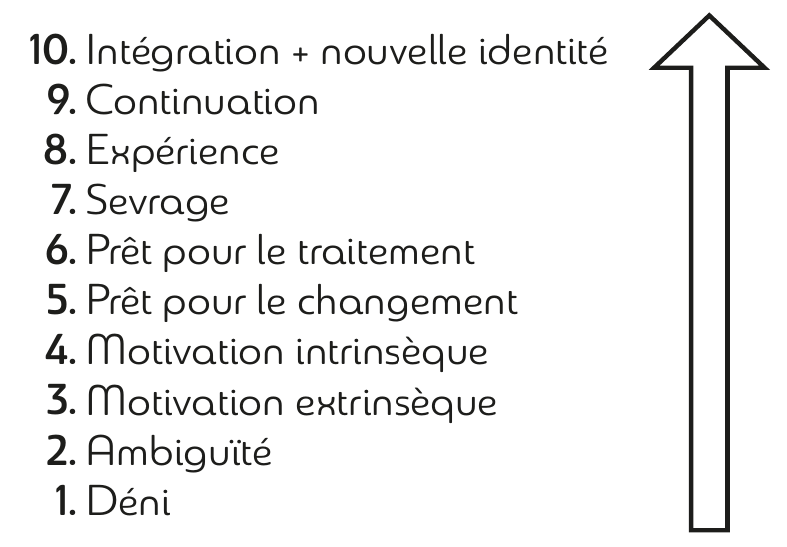

L’Integrated System Approach (ISA) de Georges De Leon identifie dix étapes se rapportant au processus de changement chez un individu (modèle transthéorique « process of change », James Prochaska et Carlo Di Clémente). Elle considère la personne dans sa globalité et invite / incite au travail en réseau. Son auteur définit ISA comme un ensemble de services connexes fournis dans divers environnements et guidés par une philosophie psychosociale de l’individu et de sa réadaptation. Elle vise à construire un réseau de services de soins qui propose aux personnes toxicomanes un processus de changement continu avec des objectifs intermédiaires qui convergent vers une même finalité : le rétablissement complet de la personne toxicomane (Figure 1).

Figure 1 : Les étapes du changement de Georges De Leon, https://slideplayer.fr/slide/1324092/

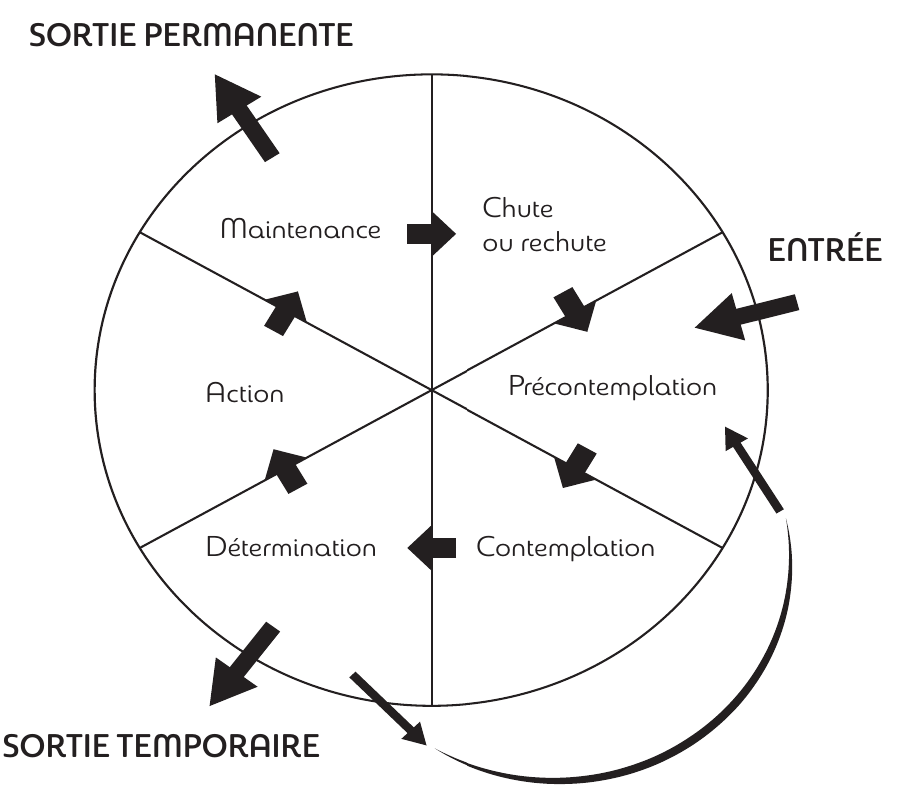

Le modèle de Prochaska et Di Clémente identifie les étapes d’un processus de changement qui sont relatives à l’état motivationnel d’une personne et qui sont à envisager dans une perspective circulaire avec des allers-retours possibles. Cette approche rassemble et valorise différentes stratégies d’intervention et considère la capacité de changement dont dispose tout individu. Par conséquent, l’intervention d’une structure spécifique sera dépendante de l’état motivationnel présenté par le sujet, chaque service aidant ses usagers à avancer vers l’étape suivante. Selon cette approche, les différents acteurs du réseau de soins intègrent dans leur pratique le processus de rétablissement des personnes toxicomanes, les stratégies spécifiques aux différents stades, les formes de relation thérapeutique et les apprentissages qui stimulent le processus de rétablissement. Cela valide la nécessité d’organiser une étroite collaboration entre une pluralité de services. Un défi relevé par le réseau WaB (Figure 2).

Figure 2 : Modèle transthéorique « process of change » de Prochaska & Di Clémente, https://intervenir-addictions.fr/intervenir/le-cercle-de-prochaska-et-di-clemente/

D’un réseau de réflexion à un réseau d’actions, WaB devient un réseau de concertation clinique qui s’est structuré comme une équation : deux approches théoriques + une problématique + une dynamique d’intervenants de terrain = une réponse (la concertation clinique).

Pour élaborer des trajets de soins tirant parti de la diversité des ressources représentées dans WaB, une journée de concertation clinique mensuelle, itinérante à travers tous les services partenaires, est organisée. Concrètement, lorsqu’un intervenant rencontre un usager en situation complexe nécessitant l’aide du réseau, celle-ci lui est proposée. Il est invité à marquer son accord par la signature d’un consentement, informé de ce que sa situation sera discutée dans le cadre d’une concertation interprofessionnelles et interservices. Son intégration dans le réseau est alors réalisée lors de la concertation clinique par un travailleur de terrain via la fiche d’inclusion. Un trajet de soins est alors réfléchi et élaboré par les partenaires potentiellement concernés pour être ensuite proposé à l’usager. Un suivi mensuel des bénéficiaires inclus dans le réseau est également réalisé et informatisé.

Ces réunions mensuelles sont aussi des occasions d’échanger sur de « bonnes pratiques » entre professionnels grâce, notamment, à la participation occasionnelle d’intervenants externes.

Et en chiffres ?

Depuis la mise en place du réseau, 607 inclusions d’usagers dans le réseau ont été réalisées. La file active compte, à ce jour, 136 usagers. Il existe également un listing « dormant » comprenant les personnes qui n’ont plus donné de nouvelles depuis plus de six mois ou sont réinsérées. Selon la singularité des situations, la réinsertion se décline de différentes façons. Toutefois, elle comporte un dénominateur commun relatif à la notion du rétablissement de la personne basée sur l’absence de consommation. En cas de changement de situation, les professionnels restent attentifs à inclure, à nouveau, l’usager dans la file active. En moyenne, on compte trois nouveaux usagers inclus et près de 65 suivis de la file active effectués lors de chaque concertation clinique.

L’évaluation du réseau WaB relève d’une réelle volonté des pouvoirs subsidiants ainsi que du groupe de terrain de connaître l’impact du réseau sur la trajectoire de soins de chaque usager. Celle-ci se base sur trois outils : le questionnaire de satisfaction complété par l’usager trois mois après son inclusion; l’évolution de la trajectoire de soins individuelle réalisée par le professionnel de l’institution où se trouve l’usager, tous les trois mois après l’inclusion (en comparaison avec la fiche d’inclusion de base); et, pour terminer, l’évaluation, entre professionnels concernés, de l’impact du réseau WaB sur la trajectoire de soins de l’usager « wabé ». Les pistes de résultats seront dévoilées durant l’année 2020.

Les partenaires

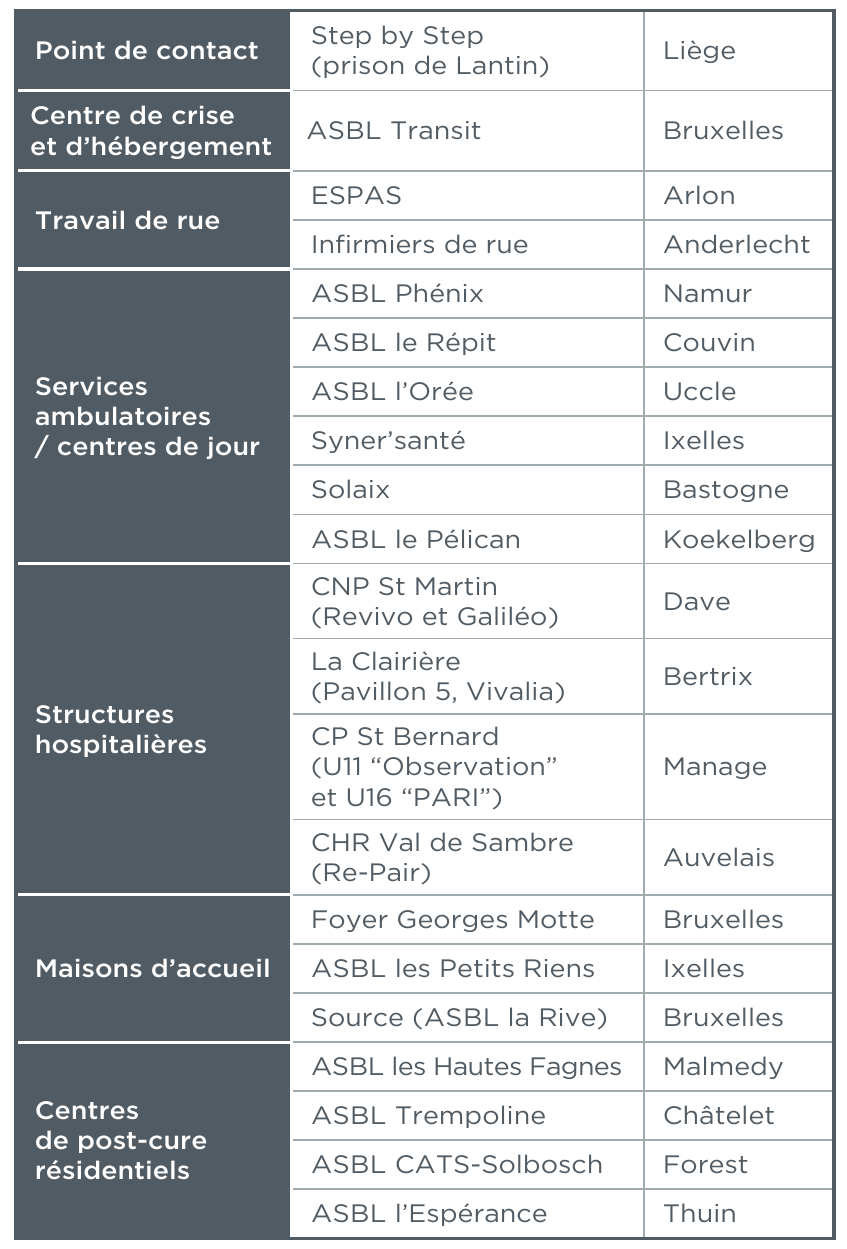

Le réseau WaB compte actuellement 21 partenaires : 17 structurels et quatre adhérents. Les membres structurels s’engagent à participer aux concertations cliniques mensuelles, tandis que les membres adhérents sont uniquement présents lorsque la situation particulière d’un usager le requiert.

Au-delà de la concertation : l’essence du réseau

Soucieux de structurer leurs pratiques et de partager leurs expériences, les intervenants du réseau WaB se sont fixé des objectifs qui constituent aujourd’hui l’essence même de leur réseau :

- Améliorer la qualité et la continuité des soins à un niveau supra-local et proposer aux personnes toxicomanes, qui ne trouvent plus de solution dans le réseau local, un processus de changement continu avec des objectifs intermédiaires convergeant vers une finalité : « Le rétablissement complet de la personne toxicomane » (cfr. ISA & R.O.I, G. De Leon)

- Valoriser et faire connaître l’offre de soins locale en assurant un lien entre les réseaux locaux

- Optimiser cette offre en utilisant à leur juste mesure des services spécialisés ayant une expertise dans des domaines particuliers

- Transposer son modèle de construction et d’interventions à d’autres secteurs que celui des assuétudes.

Des objectifs spécifiques sont pour cela définis :

- Harmoniser les pratiques liées au secret professionnel partagé et faciliter le transfert d’informations utiles pour l’usager

- Accélérer la mise en œuvre du travail en réseau dans diverses zones de la Fédération Wallonie-Bruxelles (plateformes psychiatriques provinciales, projets thérapeutiques de circuits de soins, zones de soins du Décret Wallon, et réseaux informels)

- Maintenir, renforcer et élargir une collaboration interinstitutionnelle construite sur le modèle de l’approche en systèmes intégrés (G. De Leon)

- Élaborer des trajets de soins pour des personnes présentant des difficultés complexes et ou chroniques liées aux assuétudes et assurer leur suivi

- Développer des outils de référence en termes de « bonnes pratiques » et les diffuser.

D’un projet innovant à la naissance d’un réseau modélisé et transposable

Les particularités de ce réseau sont liées à son caractère supra-local et surtout à son origine. D’une part, il est le fruit d’une initiative spontanée de professionnels confrontés à des besoins concrets issus de leurs pratiques de terrain. D’autre part, son élaboration et son fonctionnement se sont mis en place indépendamment de tout appel à projet et précédant l’octroi d’un financement.

Si le réseau WaB est aujourd’hui un réseau pleinement effectif, il est également une vitrine des synergies pouvant être activées entre professionnels ayant des préoccupations communes et défendant les mêmes intérêts, sans aucune concurrence. Il peut notamment s’agir de tisser du lien, dans un intérêt mutuel, y compris économique, entre intervenants de la Wallonie et ceux de la Région bruxelloise. Cette démarche correspond à un besoin et bénéficie directement aux citoyens de ces régions, parmi lesquels, des usagers de drogues.

Ce réseau est promu aux niveaux international, national et local. Il a notamment, à ces différents échelons, partagé son expérience lors de colloques et y a été considéré comme « best practices » en matière de collaborations interinstitutionnelles et intersectorielles. En Belgique en particulier, dans le cadre de la réforme des soins en santé mentale menée depuis près de dix ans, il a été retenu comme une pratique innovante inspirante. Dans ce contexte, des transpositions du modèle du réseau WaB ont déjà été réalisées dans des secteurs tels que la grande précarité, l’insertion professionnelle ou encore l’internement.

Ainsi, après avoir rassemblé les pièces du puzzle pour créer une image cohérente qui leur correspond, les membres du réseau WaB en ont fait un outil pleinement effectif. C’est avec fierté qu’ils obtiennent, de jour en jour, des encouragements qui les confortent dans le bien-fondé de leur démarche.

- L’approche ISA est détaillée dans le paragraphe « approches théoriques du réseau WaB ».[↑]