Addiction(s) : recherches et pratiques 4 - « Ar-ti-cu-lez »: Santé mentale et addictions : la formation croisée en soutien à l’intégration des services

décembre 2019

Santé mentale et addictions : la formation croisée en soutien à l’intégration des services

Michel Perreault ; Diana Milton ; Léonie Archambault ; Anne-Sophie Ponsot ; Nicole Perreault (tous au centre de recherche de l’hôpital Douglas)

Troubles concomitants et fragmentation des services

Les troubles concomitants de santé mentale et de dépendance représentent un enjeu important de santé publique compte tenu de leur prévalence élevée et de leurs conséquences, à la fois sur les individus qui en souffrent et sur leur utilisation de services (OMS, 2016; INESSS, 2016; Kairouz, Boyer et al., 2008; Rush, Urbanoski et al., 2008). Ces personnes font face à d’importants obstacles structurels pour accéder au traitement des deux problématiques (Cloutier, Barabé et al., 2016; Rush, Urbanoski et al., 2008). Les réseaux de la santé mentale et de la dépendance s’étant développés en parallèle, les services disponibles sont souvent fragmentés, fragilisant alors leur arrimage et leur continuité (Dubreucq, Chanut et al., 2012; Priester, Browne et al., 2016; Therien, Lavarenne et al., 2014). Au Québec, la collaboration interprofessionnelle, interdisciplinaire et intersectorielle fait face à d’autres obstacles, tels que la présence de cultures organisationnelles différentes ainsi qu’une connaissance partielle des différents organismes intervenant dans la prévention et le traitement de l’une ou l’autre des problématiques (Brochu, Patenaude et al., 2014; Fleury, Béland et al., 2009), ce qui restreint les possibilités de collaboration et contribue au travail en silo.

C’est dans ce contexte que le Comité des partenaires en santé mentale du Sud-Ouest de Montréal a souhaité mettre en place une stratégie permettant d’améliorer l’accès et la continuité des services pour les personnes à risque ou aux prises avec un trouble concomitant. La stratégie identifiée est la formation croisée (cross training), l’une des recommandations de SAMHSA (2009). L’approche est reconnue pour améliorer la communication et la coordination entre les membres d’une équipe, les services et les organisations, ainsi que l’intégration clinique et le traitement des clients (Bokhorst, 2011; Go, Morales et al., 2016; Meyerson, Chu et al., 2003; Volpe, Cannon-Bowers et al., 1996; Wendler et Murdock, 2006). La description et l’évaluation du programme seront présentées ici.

Programme montréalais : historique et activités

Depuis 2002, le programme montréalais de formation croisée sur les troubles concomitants de santé mentale et de toxicomanie vise à faciliter l’accès et la continuité des services offerts, en faisant la promotion de la collaboration entre les organismes qui s’y retrouvent et ce, de la prévention jusqu’à l’intervention spécialisée (Perreault, Perreault et al., 2012).

Le programme a débuté par des activités d’observation positionnelle, en l’occurrence de courts stages d’observation d’une journée ou d’une demi-journée, permettant à chacun de se familiariser avec une autre ressource. Par exemple, une infirmière œuvrant dans un hôpital psychiatrique a pu passer une journée dans une ressource du domaine des addictions. Elle a alors été en mesure de mieux connaître la ressource en termes de mandat et de fonctionnement (p. ex. critères d’admission, techniques d’intervention), de même que les personnes qui y travaillent, et y suivre l’expérience d’un usager référé (Équipe de recherche Michel Perreault, 2019).

Face à une demande grandissante, des activités de formation croisée nommées clarifications positionnelles sont proposées depuis 2007 puisqu’elles permettent d’accueillir davantage de participants. Sous forme de sessions d’échanges, il s’agit d’une journée ayant une thématique en lien avec les troubles concomitants qui comporte des formations magistrales pour développer une compréhension commune de la problématique ciblée, des présentations de ressources en lien avec cette problématique, et des ateliers de discussion. Lors des ateliers, des participants en provenance de différents réseaux sont invités à discuter de cas cliniques réels et à échanger entre eux sur les modalités à mettre en place et sur les ressources disponibles en vue d’une prise en charge optimale du cas présenté. Ces sessions d’échanges permettent à chacun de mieux connaître les ressources du territoire, de créer de nouveaux liens et de rapporter certaines de ces connaissances dans leurs équipes respectives (Équipe de recherche Michel Perreault, 2019). Les thématiques des sessions d’échanges sont choisies selon les demandes des participants et les recommandations du comité de suivi, afin d’offrir une réponse rapide aux préoccupations actuelles du terrain.

Formation croisée et changement dans les pratiques

Le but du programme montréalais est essentiellement de mieux faire connaître auprès des intervenants les organismes impliqués dans la prévention et le traitement des personnes à risque ou aux prises avec un trouble de santé mentale et d’addiction afin d’améliorer la continuité des services qu’ils offrent. Les organismes liés à la prévention, au traitement en psychiatrie ou en addiction sont alors regroupés avec les services dispensés par d’autres réseaux tels ceux de l’éducation, de la sécurité publique ou encore les services de santé généraux.

Afin d’évaluer les activités de formations croisées, les questionnaires complétés par les participants de onze sessions d’échanges réalisées entre 2010 et 2016 (n=1650 pour un taux de réponse de : 78%) et par les participants de cycles de stages d’observation (quatre cycles de stages réalisés entre 2004 et 2011, n= 86 pour un taux de réponse de : 72%) ont été analysés.

Sans surprise, la majorité des participants aux deux activités ont acquis une meilleure connaissance des ressources existantes. Ils rapportent avoir pu :

- Obtenir de l’information utile pour orienter les personnes auprès desquelles ils travaillent (selon 71% des répondants des sessions d’échanges et 72% des répondants des stages d’observation)

- En apprendre davantage sur le fonctionnement d’autres ressources (73% et 97%)

- Identifier des intervenants d’autres réseaux qui pourraient les orienter au besoin (71% et 81%).

La majorité des participants aux sessions d’échanges ont également indiqué qu’ils ont pu en apprendre davantage sur le thème présenté et les mécanismes de collaboration entre les services (71%), en plus de connaître de nouvelles ressources (69%).

Parmi les participants aux sessions d’échanges ayant déjà participé à au moins une autre activité de formation croisée (n=578), plus des trois quarts (77%) ont indiqué avoir été en mesure de faire appel à de nouvelles ressources au moins une fois dans le cadre de leur travail, à la suite de leur participation à une session. Une proportion équivalente (73%) a rapporté aussi avoir été en mesure de consulter des ressources qui leur étaient auparavant peu familières.

Formation croisée et développements futurs

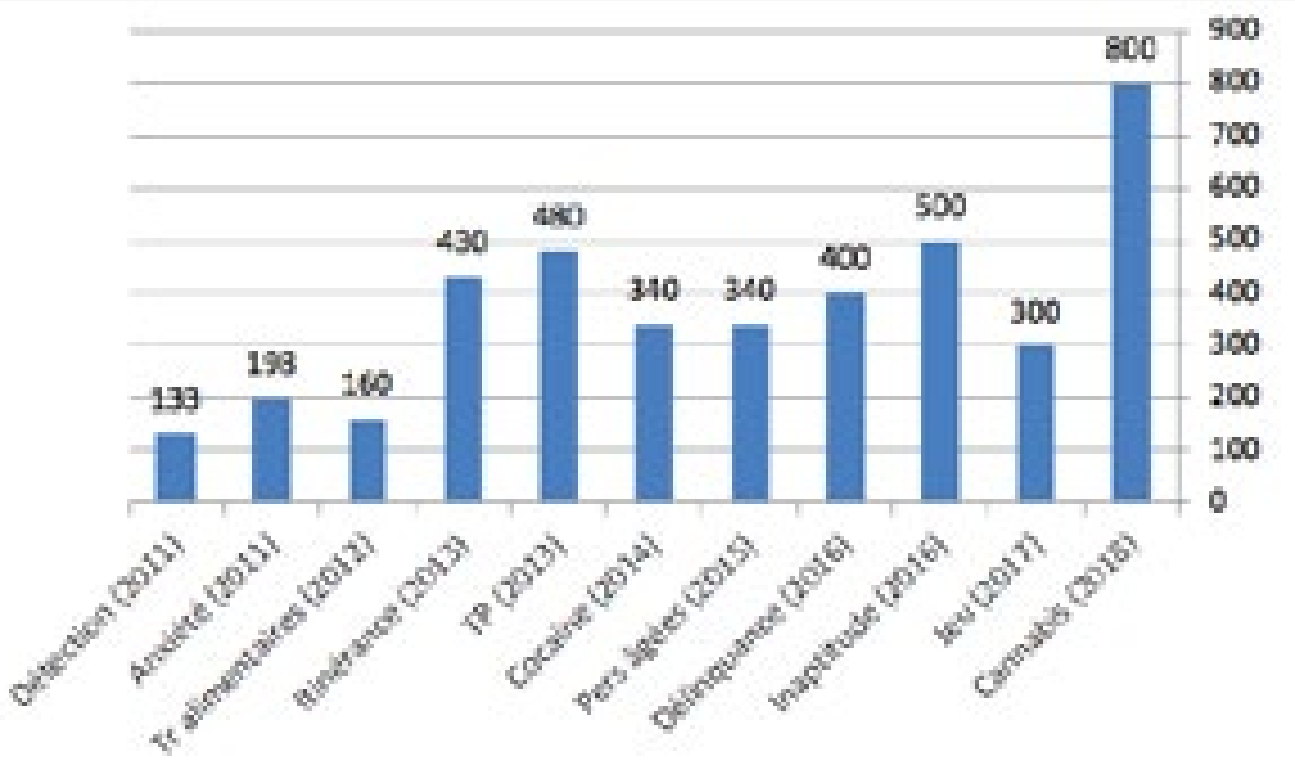

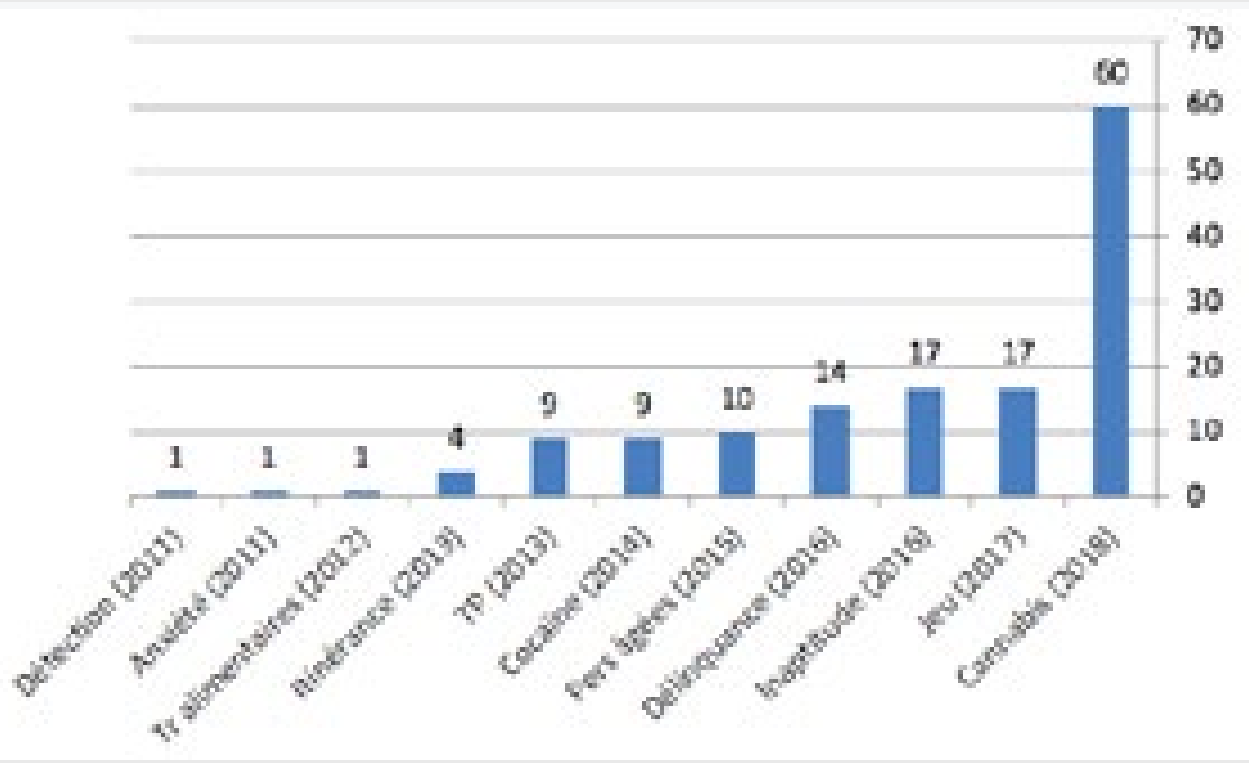

En raison de la demande venant d’autres régions du Québec, les présentations de la journée sont diffusées, depuis 2013, via visioconférence, Facebook Live et Zoom. Le matériel didactique (notamment les vignettes cliniques) est envoyé aux sites satellites qui sont encouragés à l’adapter à leur réalité et à organiser des présentations de ressources locales. Ces mesures permettent d’atteindre un plus grand nombre d’intervenants (voir figures 1 et 2) et de les regrouper selon leur région, ce qui correspond aux objectifs du programme. Trois régions québécoises (la Mauricie, l’Outaouais et les Laurentides) se sont également jointes en tant que partenaires du programme et montent localement des ateliers de discussion de cas lors des sessions d’échanges ainsi que des stages d’observation.

De plus, une plateforme web (https://formationcroisee.com/) et une page Facebook (https://www.facebook.com/formationcroisee/) ont été créées afin de rendre accessible tout contenu développé ou diffusé dans le cadre du programme.

Conclusion

Les résultats présentés témoignent des apprentissages et des changements dans les pratiques grâce au programme montréalais de formation croisée, ainsi que de sa popularité auprès des intervenants. Ses activités s’avèrent complémentaires. Les sessions d’échanges présentent, en peu de temps, un éventail de ressources à un grand nombre de participants, tandis que les stages d’observation permettent à quelques participants de connaître de manière approfondie une ressource, facilitant ainsi la collaboration et la coordination avec celle-ci.

À long terme, le programme vise à soutenir la mise en œuvre d’activités dans d’autres régions, et à poursuivre leur évaluation, notamment en développant des outils permettant d’évaluer, de manière approfondie, les effets des sessions d’échanges et des stages d’observation.

Figure 1. Évolution du nombre de participants aux sessions d’échanges (2011-2018)

Figure 2. Évolution du nombre de sites participant aux sessions d’échanges (2011-2018)

L’équipe tient à remercier les nombreux collaborateurs ayant contribué au développement et à la mise en œuvre du programme, entre autres Hélène Tardif, Anick Laverdure, Michaël Sam Tion, Geneviève Alarie, El Hadj Toure, et Isabelle Ferland. Il importe aussi de souligner la contribution des usagers, de leurs proches et des intervenants, ainsi que des chercheurs et responsables de programmes qui ont accepté, tout au long du programme, d’agir en tant que conférenciers, animateurs, modérateurs et rapporteurs pour assurer la réalisation des événements.

Ne manquez rien de l'actu addictions

Chaque vendredi, retrouvez l'actualité, les prochaines formations ou encore les publications du GREA.