Dépendances 14 - Prévention ? Un coup de projecteur sur une scène diversifiée: De l’art de surfer entre intuition et gestion des attentes des “turfistes”*

août 2001

De l’art de surfer entre intuition et gestion des attentes des “turfistes”*

Rainer Frei, ZEPRA (Centre de prévention et de promotion de la santé St-Gall)

Dans la réalité de la prévention, à première vue, les choses sont claires. Tout se passe comme si l’on savait clairement ce que l’on attend de la prévention et que la prévention faisait en sorte de répondre à ces attentes ou s’y efforçait en tout cas. Cette première impression, plutôt floue, explique notamment pourquoi les politiciennes et politiciens de tous bords ne courent aucun risque en insistant sur l’importance de la prévention des dépendances. Mais en demandant des précisions, on constate – pardonnez-moi ces clichés – que la prévention des dépendances, ce sera tantôt un cours de wendo à l’école enfantine pour la représentante du mouvement alternatif et tantôt un test d’urine au centre de transit pour le délégué des Démocrates Suisses. (Je reviendrai plus tard sur le fait qu’à l’évidence, ni l’une ni l’autre de ces mesures n’ont quoi que ce soit à voir avec la prévention des dépendances.)

En y regardant de plus près, on constate que la prévention fait l’objet d’attentes très diverses. Reste à déterminer dans quelle direction nous voulons, devons ou pouvons orienter notre regard, à définir jusqu’où nous allons nous fier à notre intuition et ce qu’il nous appartient de clarifier par le dialogue. En d’autres termes: qui formule vraiment des attentes vis-à-vis de la prévention? Ou encore: qui a quelque chose à attendre de la prévention? Nous voici arrivés ainsi aux “turfistes” dont il est question dans le titre de cet article.

Si la prévention était un cheval de course, les turfistes (stakeholders en anglais-cf. note) seraient tous ceux qui, au pari mutuel, miseraient sur la prévention, avec l’espoir que cet investissement s’avèrera payant. En économie les stakeholders sont l’ensemble des acteurs qui collaborent à une entreprise ou qui, étant concernés par cette entreprise, nourrissent ou pourraient nourrir des attentes à son endroit (planification stratégique). Dans le cas de la prévention, et en s’inspirant des approches de management d’ Edward Freeman (Strategic Management, 1984), on peut identifier les acteurs suivants:

- Instances de financement

- Clientes et clients

- Collaboratrices et collaborateurs

- Partenaires dans une coopération

- Société

Un exemple tiré de l’actualité va me permettre d’illustrer la diversité des attentes que nourrissent nos “turfistes” vis-à-vis de l’entreprise “prévention”. Depuis le 1er mai de cette année, ZEPRA dispose d’un nouveau centre de prévention à Coire. Ce centre fait partie intégrante de l’organisation et s’adresse à l’ensemble de la clientèle potentielle habitant les Grisons, soit le canton suisse dont le territoire est le plus grand et qui présente la plus grande diversité linguistique. Voilà un vaste territoire à explorer! Nous avons voulu savoir quelles étaient les attentes à notre endroit. Pour le savoir, j’ai demandé à différentes personnes de me faire connaître leurs attentes vis-à-vis de la prévention en une phrase. J’aimerais commenter ici quatre des réponses reçues.

Les attentes des clientes et des clients

Commençons par les clientes et les clients et par une anecdote. Lorsque j’ai donné à traduire en romanche et en italien l’offre d’emploi concernant le centre ZEPRA à Coire, le service de traduction m’a demandé si le terme kundenfreundlich (bien disposé envers le client, convivial) était vraiment approprié, ZEPRA étant un centre de prévention! C’est probablement moins le freundlich (aimable) qui a paru problématique que le Kunden (clients). La prévention a-t-elle une clientèle? Là où nous nous trouvons en ce moment, il est relativement facile de répondre à cette question, puisque c’est un salon, c’est-à-dire un marché. Or, sur un marché, on rencontre essentiellement deux catégories de gens: la concurrence et la clientèle. Logiquement, toute personne visitant ce salon et ne proposant pas elle-même une offre de prévention devrait donc être une cliente ou un client. Mais, comme il s’agit d’un salon de la prévention et non d’un marché aux légumes, il se trouve que les choses sont un peu plus compliquées.

La prévention a-t-elle une clientèle? Et si oui: laquelle? Prenons l’exemple de l’école. Est-ce cet élève qui fume dans la cour de récréation? Ou cet autre qui ne fume pas (encore)? Celle qui prépare un exposé sur les drogues? Le concierge qui attrape deux élèves en train de fumer un joint? Ou l’enseignant qui prépare une semaine consacrée aux dépendances? La présidente de la Commission scolaire qui cherche à établir un réseau plus étroit entre l’école et les parents? Ou encore le directeur de l’Instruction publique qui demande de revoir le programme?

Dans la pratique, la question se pose différemment: quelle est la clientèle que la prévention recherche?

En décrivant si précisément le public cible, la définition de Madame Schlatter touche droit au cœur de la prévention. En effet, la clientèle de la prévention est faite de toutes les personnes qui, dans les différents secteurs de l’existence, assument des responsabilités vis-à-vis d’autres personnes. Éviter des souffrances et favoriser la qualité de la vie font partie de cette responsabilité. Autrement dit, la prévention et la promotion de la santé.

Dans la pratique, l’un des défis que doit relever la prévention consiste à éviter de décharger les clientes et les clients de cette responsabilité, même si c’est souvent ce qu’elles/ils attendent de nous. Cela peut paraître paradoxal, mais les spécialistes de la prévention n’ont pas pour mission de faire de la prévention, tout comme les spécialistes de l’éducation n’ont pas pour mission d’éduquer. Leur tâche est de soutenir les clientes et les clients dans leur activité de prévention: l’enseignant, le membre de la Commission scolaire, le directeur de l’Instruction publique, la directrice de l’EMS, le président de l’association de parents, l’entraîneur de l’équipe de natation. Ils peuvent le faire en offrant des prestations du type de celles qui ont été présentées au Salon de Bienne et qui vont exactement dans le sens du réservoir d’idées décrit par Madame Schlatter.

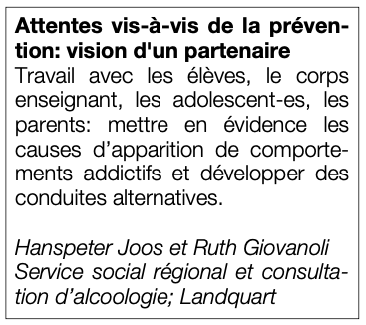

Les attentes des partenaires

Parmi les centres de prévention existants, un certain nombre ont été créés en raison de la pression politique liée aux scènes ouvertes de la drogue de la fin des années 80 et du début des années 90. Les attentes étaient alors claires et massives: la prévention devait empêcher les jeunes de finir leur vie dans l’enfer de la drogue. Or la situation a changé depuis lors: les espaces publics occupés par les personnes dépendantes – des drogues illégales en tout cas – sont actuellement moins clairement définis et partant moins visibles que du temps du Platzspitz et du Kocherpark.

La place occupée par les dépendances dans l’opinion publique – ou dans les médias plus exactement – a diminué en conséquence. Or, il faut bien constater que la place accordée à un phénomène social donné n’a rien à voir avec son ampleur réelle: ainsi, les chiens de combat ont fait la une de l’actualité, alors que c’est le suicide qui tue!

Bien que la violence – tout comme la toxicodépendance – ne soit pas un phénomène propre à la jeunesse, elle est actuellement perçue comme le problème numéro un de la jeunesse, en raison notamment de la manière dont les médias en rendent compte sur le modèle du toujours plus jeunes / toujours plus / toujours pire. Cela explique pourquoi la prévention de la violence rencontre en ce moment un intérêt nettement plus grand que la prévention des dépendances.

Sans vouloir mettre en concurrence ces deux orientations de la prévention, il convient néanmoins, en rapport avec ce Salon, de se demander si la prévention des dépendances est encore un sujet d’actualité. Si l’on s’en tient à la lecture des journaux, on pourrait penser que non. Mais il semble en aller autrement pour les professionnel·le·s du travail social. À ma question formulée de manière volontairement ouverte: Qu’attendez-vous de la prévention?, seuls deux interlocuteurs m’ont donné une réponse allant clairement dans le sens de la prévention des dépendances.

Pour correspondre à la réalité actuelle, la prévention ne doit pas se préoccuper de ce qui retient le plus l’attention des médias, mais de ce qui représente véritablement un problème social impliquant une action. Fort bien, mais comment repérer un problème social impliquant une action? La coopération avec deux partenaires revêt ici une importance déterminante: d’une part, la recherche et d’autre part, les professionnel·le·s travaillant sur le terrain – l’intervenante en toxicomanie, le juge des mineurs, le médecin du personnel, l’employé de la brigade des stupéfiants, la conseillère en orientation, le psychologue scolaire. Recherche et pratique: plus la coopération interdisciplinaire avec ces deux partenaires est étroite, plus on peut être assuré de donner à la prévention des buts et des stratégies appropriés.

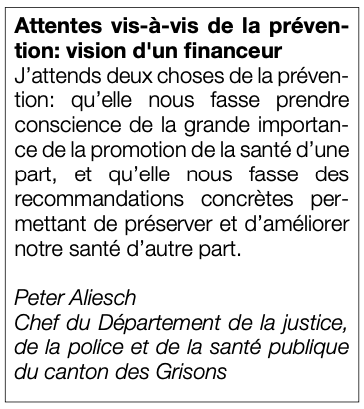

Les attentes des instances de financement

J’aimerais revenir ici à ce que j’ai affirmé en introduction, à savoir que les cours de wendo n’ont rien à voir avec la prévention. Pas plus d’ailleurs que les jardins d’enfants sans jouets. Ce ne sont que deux exemples parmi d’autres. Ainsi, vous trouverez dans l’offre en prévention un grand nombre d’autres projets qui ont pour but de renforcer les compétences personnelles et sociales; à un moment ou à un autre, leurs concepteurs ont été amenés à effectuer une sorte de “looping” conceptuel pour établir une relation avec la dépendance, notamment pour pouvoir “vendre” leur projet aux instances de financement. Or, en acceptant de pratiquer des “loopings” de cette nature, la prévention se met en état de dépendance vis-à-vis des dépendances! Sérieusement, le wendo ne peut pas avoir pour but de prévenir de quelque manière que ce soit une dépendance qui pourrait éventuellement se développer à un moment ou à un autre dans le futur. Le but du wendo est d’encourager la confiance en soi chez les filles et les femmes. Le wendo, les jardins d’enfants sans jouets, etc. sont des méthodes passionnantes de promotion de la santé. Les définir comme telles constitue tout à la fois une preuve de sérieux professionnel et un enjeu important en matière de politique de la santé. Ce sont en effet avant tout les politiciennes et les politiciens qui décident du financement de la prévention. Le fameux changement de paradigme consistant à se demander “qu’est-ce qui nous fait rester en bonne santé?” plutôt que “qu’est-ce qui nous rend malades?” n’aura toute sa pertinence qu’au moment où il ne sera plus l’apanage des seuls spécialistes et qu’il sera adopté également par les responsables de la politique de la santé. À cet égard, il semble que nous bénéficions de conditions de départ favorables dans le canton des Grisons, si l’on en croit le discours de M. Aliesch!

Que l’on apprécie ou non le Dr D. Moniack et la campagne Feel your power, il faut reconnaître que la Fondation 19 est devenue autre chose qu’un intéressant pourvoyeur d’argent. En effet, elle s’efforce de stimuler, de coordonner et d’évaluer les mesures de promotion de la santé en Suisse et dynamise ainsi notre secteur d’activité. Si la prévention se met en état de dépendance vis-à-vis des dépendances, elle court le risque de passer à côté de cette évolution intéressante.

En complément à la promotion de la santé, il convient de mettre en place des stratégies concrètes de prévention spécifique – par exemple des dépendances. Conçue ainsi, la prévention des dépendances garde, faut-il le répéter une fois encore, toute son actualité. Car il reste un immense travail à faire pour atténuer les souffrances liées à la dépendance. Ce qui est dépassé en revanche, c’est de continuer à “vendre en douce” la prévention non spécifique et la promotion de la santé en les faisant passer pour de la prévention des dépendances.

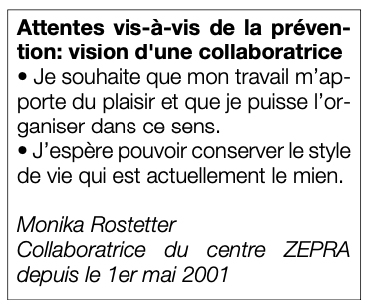

Les attentes des collaboratrices et des collaborateurs

Toute personne active dans la prévention devrait être une personnalité dynamique et capable de travailler en équipe, avoir une formation et une expérience professionnelle dans le secteur social ou pédagogique et disposer en outre d’une expérience de l’éducation des adultes et de la gestion de projets. C’est du moins ainsi qu’était formulée l’offre d’emploi pour le centre ZEPRA de Coire. N’était en revanche pas mentionné: formation et expérience professionnelle dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé, pour la simple et bonne raison que l’on aurait ainsi réduit drastiquement le nombre des candidates et des candidats en mesure de postuler.

En Suisse, la prévention comme profession n’est pas encore sortie de l’œuf. La couvaison a pourtant commencé il y a un certain temps déjà – notamment sous la forme de concepts de formation. Maintenant, on peut même entendre des signes de vie à l’intérieur de l’œuf et la coquille commence à se fendiller. Je me réjouis de voir ce qui va en sortir. Malgré cette situation – ou peut-être à cause d’elle justement -, les attentes formulées quant à la qualification des professionnel·le·s de la prévention sont incroyablement multiples: idéalement, ces gens devraient disposer d’un savoir médical, psychologique et sociologique, faire preuve d’une pensée conceptuelle, pratiquer la planification stratégique et travailler en réseau, intervenir de manière également convaincante dans un centre de jeunesse ou auprès de la direction d’une entreprise, fonctionner comme des militants tout en faisant preuve de prudence politique, accompagner le développement des organisations, savoir conduire des groupes, être au fait à la fois de la théorie des systèmes et de la recherche sur les genres, et finalement maîtriser l’entier de l’abécédaire du management. Mais tout cela se situe à un niveau technique et superficiel. En nous faisant part de ses attentes, Madame Rostetter nous ramène au cœur de la prévention, c’est-à-dire au niveau vécu.

Nos fonctions de spécialistes de la prévention occupent de l’ordre de 42 heures par semaine – si l’on fait abstraction des emplois à temps partiel et des heures supplémentaires -, mais nous cultivons notre style de vie 24 heures sur 24. Il m’est arrivé à plusieurs reprises qu’à l’issue d’une conférence, on m’offre – à mon grand regret – une boîte de chocolats en me faisant remarquer qu’il n’aurait peut-être pas été convenable de m’offrir une bouteille de vin. Les spécialistes de la prévention ont pour tâche d’encourager les gens à adopter un style de vie favorable à la santé et d’adapter leurs conditions de vie en conséquence. Cela les conduit évidemment à exposer leur propre style de vie au regard des autres. À mon avis, la meilleure manière d’assumer notre rôle d’exemple est de le vivre sereinement.

Ajoutons que les conditions de travail des spécialistes de la prévention devraient être au moins aussi exemplaires que leur style de vie. C’est pourquoi j’accorde plus d’importance encore aux plus ou moins 42 heures de travail que nous consacrons chaque semaine à la prévention. Il faut en effet que le processus de production soit à la mesure du produit. La promotion de la santé dans l’entreprise doit commencer dans les entreprises de promotion de la santé. Si nous travaillons sans plaisir et dans des conditions déplaisantes, nous ne sommes pas en mesure de mettre à la disposition de nos clientes et clients ce qu’ils attendent de nous: un réservoir d’idées pour plus de joie de vivre.

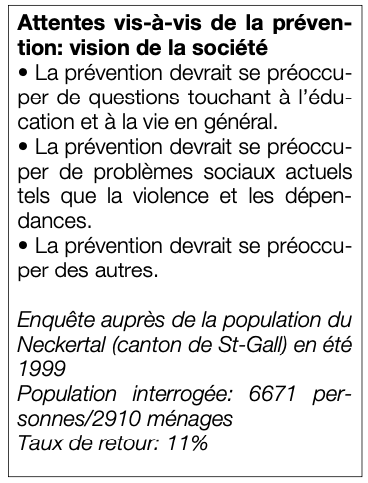

Les attentes de la société

Quand la Migros verse des salaires de moins de 3000 francs à ses employé·e·s, que les syndicats dénoncent publiquement cette situation et que la Migros annonce alors qu’elle va adapter sa politique au salaire minimum exigé, on voit bien le rôle important que peuvent jouer les attentes sociales face aux entreprises et comment il est possible, en engageant un débat public, de créer une pression politique.

Jusqu’à présent, la prévention n’a pas fait l’objet de grands débats – notamment en ce qui concerne le rapport coût/bénéfice. En fait, on peut le regretter! Car cela nous permettrait d’en savoir plus sur les attentes de la société à son endroit. On peut se dire que les raisons de cette absence de débat tiennent au fait que l’efficacité de la prévention est largement reconnue. Personnellement, je crains que cette absence de débat ne traduise davantage un manque d’intérêt qu’un assentiment général. Cela signifierait alors que la prévention est encore loin d’avoir l’importance sociale qu’elle s’attribue. Dans tous nos plans directeurs et concepts, on trouve des variations autour de cette belle idée: la prévention est une tâche qui revient à toute la société. D’où la question de savoir si la société nourrit effectivement des attentes vis-à-vis de la prévention et, le cas échéant, comment ces attentes peuvent être mises au jour. Il aurait été extrêmement passionnant d’interroger toute la population des Grisons avant d’ouvrir le centre ZEPRA à Coire, mais c’était difficilement réalisable. En revanche, nous avons mené une enquête auprès de la population du Neckertal (canton de St-Gall) en été 1999, en envoyant à tous les ménages un questionnaire portant notamment sur les attentes en matière de prévention.

Ce résumé en trois thèses ne présente guère de surprises. On attend de la prévention qu’elle s’occupe aussi bien de questions psychosociales en général que de problèmes sociaux particuliers – ce qui recoupe exactement les champs d’intervention de la promotion de la santé d’un côté et de la prévention spécifique de l’autre. En même temps, la prévention est gentiment priée de s’adresser aux autres. Ainsi, les adultes considèrent qu’il faut promouvoir la santé des jeunes, les femmes disent qu’il faut promouvoir la santé des hommes, et ainsi de suite.

Le résultat le plus frappant tient au taux des retours. Contrairement aux attentes formulées par les autorités locales, seuls 11% des ménages ont retourné le questionnaire rempli. Cette participation assez faible peut certes s’expliquer par la méthode choisie, mais on peut aussi l’interpréter autrement: seule une minorité de la population sait ce que sont les activités de prévention, s’y intéresse et nourrit des attentes à cet égard. À l’inverse, pour la majorité de la population, la prévention n’a guère de pertinence. Ce que confirme d’ailleurs l’expérience que nous faisons au quotidien dans nos centres de prévention. Nous constatons en effet qu’il est statistiquement fort probable qu’une personne qui s’intéresse à nos activités soit de nationalité suisse, socialement bien intégrée, de sexe féminin, appartienne à la classe moyenne, ait une formation supérieure et soit engagée socialement et assume des tâches dans les domaines de l’éducation, la formation et éventuellement de la politique.

Le défi que doit relever la prévention consiste à inciter davantage de gens à formuler des attentes à son endroit, à faire en sorte que des segments plus larges de la population connaissent son existence et la prennent au sérieux. Cela implique notamment qu’elle donne la preuve que ses activités portent sur des secteurs où il existe de vrais besoins et que les efforts qu’elle réalise ne partent pas seulement d’une bonne intention, mais produisent vraiment leurs effets. En d’autres termes, la prévention doit mieux faire connaître son utilité sociale.

Un nouvel art: le management des attentes

Pour terminer, je propose d’ajouter à l’abécédaire évoqué plus haut un terme nouveau: management des attentes.

- Susciter des attentes

- Identifier les attentes

- Développer les attentes

L’art de gérer les attentes comporte trois volets. Premièrement, il faut éveiller l’attention et l’intérêt des gens qui ne nourrissent aucune attente à l’égard de la prévention et susciter ensuite des attentes de leur part. Deuxièmement, il faut disposer d’une méthode, située entre l’intuition et l’étude de marché, permettant de mieux connaître les attentes des gens qui sont déjà en mesure d’en formuler. Troisièmement, il faut agir avec professionnalisme face aux attentes que nous avons identifiées. Ce dernier point ne consiste pas simplement à s’efforcer de répondre en tout point à ces attentes, car les meilleures stratégies de prévention naissent d’un échange soutenu avec les différents “turfistes”.

Tout l’art consiste à instaurer un échange continu avec nos clientes et clients, nos partenaires, nos collègues et nos bailleurs de fonds pour développer en permanence leurs attentes et les nôtres vis-à-vis de la prévention. Cela peut évidemment aussi conduire à devoir décevoir certaines attentes, à la suite d’un examen attentif ou en raison de ressources financières insuffisantes par exemple. Dans le meilleur des cas, il peut aussi arriver que l’on puisse proposer une offre dépassant les attentes !

Ne manquez rien de l'actu addictions

Chaque vendredi, retrouvez l'actualité, les prochaines formations ou encore les publications du GREA.