Dépendances 28 - Les jeux vidéo, un phénomène qui nous interroge: Addiction aux jeux vidéo versus addiction aux jeux d’argent

avril 2006

Addiction aux jeux vidéo versus addiction aux jeux d’argent

Olivier Simon, médecin-psychiatreJean-Pierre Imhoff, psychologue, Centre du jeu excessif, Section d'addictologie, Service de psychiatrie communautaire, DP-CHUV, Lausanne

Les classifications psychologiques traditionnelles opposent les jeux de compétition, les jeux de rôle et d’imitation, les jeux basés sur le frisson, et enfin les jeux de hasard, parmi lesquels on trouve la plupart des jeux d’argent (Caillois, 1967). Les juristes quant à eux opèrent une distinction entre jeux dits «de hasard» d’un côté et jeux dits «d’adresse» de l’autre, en fonction des besoins de la communauté de réglementer la pratique des jeux d’argent.

Sur le plan médical, le jeu pathologique fait son entrée en 1980 dans les classifications internationnales (DSM-III, puis DSM-IV et CIM-10). Jeu pathologique est une traduction ambiguë de «Pathological gambling». Le «gambling» anglophone désigne spécifiquement le fait de s’adonner à la pratique des jeux de hasard et d’argent. Il s’agissait alors essentiellement de jeux de casinos traditionnels, tables (roulette, blackjack) et machines à sous à rouleaux.

En deux décennies, l’électronique s’est progressivement introduite dans le monde des cartes (videopokers), des loteries (loteries vidéo), paris sportifs (chaînes câblées et établissements spécialisés), billets à gratter virtuels sur écran tactile (en Suisse romande, le «Tactilo»). Parallèlement, il se développe un marché considérable des jeux sur support vidéo en l’absence de toute dimension monétaire. Ces jeux ne se limitent plus aux consoles et autres jeux dits d’«arcades», mais ont pignon sur l’ordinateur familial ainsi que sur le téléphone portable.

La démocratisation d’internet parachève cette évolution. L’internet révèle une addictogénicité propre, mais semble aussi nourrir les autres dépendances. Les sites web de casinos ou de loteries «virtuelles» gérés depuis des paradis fiscaux off-shore se multiplient. Les jeunes enfants échangent dans la cour d’école les «codes» téléchargés sur internet afin de faire évoluer leur logiciel de jeu favori. De nombreux jeux vidéo évoluent vers une offre «en réseau». Les MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game), jeux de rôle en réseau regroupant un nombre important de joueurs, peuvent aujourd’hui rassembler jusqu’à plusieurs millions de participants. Ces jeux nécessitent pour la plupart un complément onéreux à l’abonnement internet de base.

Parallèlement, les premières études de cas suggèrent l’apparition de pratiques de jeux manifestement problématiques pour la santé, en l’absence de toute dimension monétaire. Les communautés scientifiques et sociosanitaires envisagent les notions d’addiction aux jeux vidéo et de «pathological playing». Par opposition au «gambling», le «playing» des anglophones réfère aux jeux de compétition et au fait de jouer des rôles (le sens premier de «play» étant la pièce de théâtre).

L’état actuel des connaissances

La recherche portant sur le jeu pathologique traditionnel couvre aujourd’hui la plupart des domaines, de l’épidémiologie descriptive et expérimentale à la recherche neurobiologique et à la recherche clinique sur les thérapies (Grant & Potenza, 2004). La recherche sur les jeux vidéo, elle, est lacunaire. La question de l’«addiction» n’en est qu’au stade de la formulation des hypothèses. Quatre principaux domaines ont surtout été investigués (Goldstein, 2000; Griffiths, 2004): 1 des enquêtes socio-épidémiologiques décrivant qui joue à quels jeux; ((American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition. Washington, DC: American Psychiatric Association.)) des études de corrélation examinant la relation entre jeux vidéo et d’autres comportements, comme par exemple les agressions ou les performances scolaires; 2 des études expérimentales visant à établir des relations de causalités éventuelles, en demandant à des sujets de jouer dans un setting de laboratoire en les comparant à des sujets contrôles; 3 des recherches appliquées visant à utiliser les jeux vidéo dans un but éducatif, médical ou même à des fins de psychothérapies.

Retour sur le concept d’addiction

Il faut noter le caractère peu opératoire des définitions usuelles du mot «addiction», simples références à l’étymologie moyenâgeuse de «prise de corps» du mauvais payeur. L’acception bio-médicale du mot addiction conjugue au minimum les notions de perte de contrôle et de conséquences psycho-sociales négatives (Cottler, 1993; Rounsaville & al., 1993; West, 2001). Mais une telle définition reste imprécise et susceptible d’inclure la plupart des problématiques psychiatriques. Ainsi tend à émerger une conception plus restrictive de l’addiction, croisant les trois dimensions que sont l’impulsion, la compulsion, et la dépendance stricto sensu.

La notion d’impulsion inclut la dimension de l’action sans considération des conséquences, mais aussi la recherche de plaisir, élément central et pourtant volontiers omis dans la clinique des addictions. La notion de compulsion renvoie aux notions de répétition, de pensées envahissantes et d’évitement d’un état émotionnel désagréable. Enfin, la notion de dépendance au sens étroit renvoie à l’augmentation du degré de stimulation nécessaire (tolérance), et à la dysphorie en cas d’arrêt brutal (sevrage).

Certains ajoutent des dimensions de temporalité, limitant la notion d’addiction «maladie» à la présence d’une évolution chronique et invalidante. D’autres insistent sur le caractère fondamentalement égosyntonique de l’expérience de la dépendance, au moins au début (phase lune de miel), par opposition à d’autres troubles parfois rapprochés des dépendances, comme le trouble obsessionnel-compulsif ou certains troubles de l’humeur, vécus d’emblée comme discordants et incongrus par le sujet. L’addiction «maladie» pourrait ainsi s’assimiler aux dépendances dans lesquelles surgissent des éléments égo-dystoniques, ajoutant la dimension de la souffrance.

Phénoménologie comparée

Contrôle des impulsions

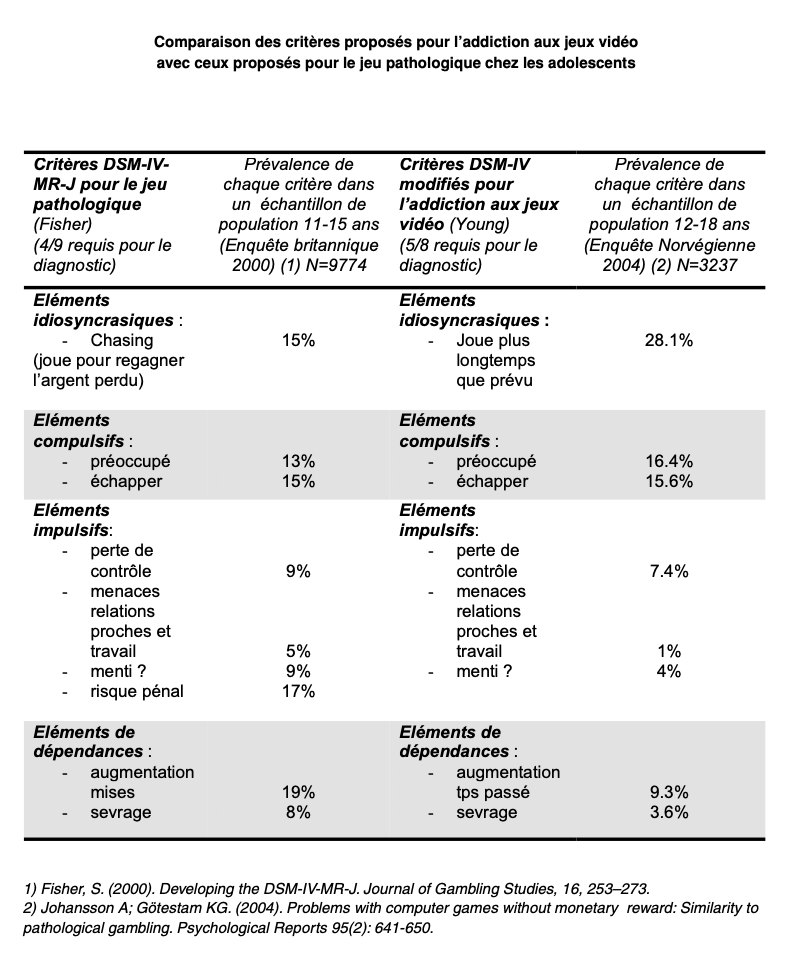

Les classifications internationales de ces deux dernières décennies ont privilégié une perspective catégorielle (liste de critères en oui/non) et supposément a-théorique, qui explique le choix du qualificatif de jeu pathologique plutôt que dépendance au jeu, ou jeu compulsif. Plusieurs enquêtes visant à établir la fréquence des troubles liés aux jeux vidéo ont tenté d’adapter les critères du DSM pour le jeu pathologique traditionnel (Griffiths, 1991; Fisher, 1994; Young, 1998; Grusser & al., 2005). En se basant sur le questionnaire développé initialement par Young pour caractériser les dépendances à internet, Johansson et Götestam ont publié en 2004 les résultats d’une enquête épidémiologique investiguant un échantillon de 3237 jeunes norvégiens âgés de 12 à 18 ans (cf. tableau, p. 18). Cette enquête permet de se faire une idée de la prévalence de chaque critère, ce qui fournit un élément de comparaison avec la fréquence des critères observés pour les jeux d’argent. S’agissant des critères renvoyant à la dimension impulsive, si celui de la perte de contrôle semble présenter une fréquence similaire, les critères de conséquences négatives apparaissent bien plus prévalents dans les jeux d’argent. La faible proportion pour le jeu vidéo du critère de mise en danger des relations significatives contrecarre le cliché du joueur désocialisé par ses amitiés virtuelles (Colwell & Payne, 2000).

Aspects compulsifs

Dans le champ des addictions aux jeux d’argent, les aspects compulsifs sont plus particulièrement reliés aux comorbidités anxieuses et dépressives et leur corollaire, la suicidalité. Pour les jeux vidéo, les données épidémiologiques relatives à la comorbidité restent quasi-inexistantes. D’un côté, la faible demande de soins suggère une moindre souffrance qui irait dans le sens d’une moindre comorbidité, de l’autre, certains spécialistes du sujet adolescent estiment que ce serait la comorbidité anxio-dépressive qui pourrait conduire au repli sur le jeu et non l’inverse (Tisseron, 1999).

Dépendance

La basse proportion des symptômes assimilés à la notion de sevrage est tout à fait similaire aux constatations rapportées pour les jeux d’argent (Fisher, 2000). On notera également la similarité en ce qui concerne la prédominance masculine. Cette dernière est également retrouvée dans la plupart des dépendances aux substances. Pour les coaddictions alcool, cannabis et autres drogues illégales, il est trop tôt pour pouvoir s’appuyer sur des données épidémiologiques.

Temporalité

Selon les critères actuels de la classification des maladies, aucune durée minimale d’évolution des troubles n’est requise. Toutefois, s’agissant de l’addiction aux jeux d’argent, le trouble se développe typiquement sur de longues années. Au contraire, la plupart des études de cas relatives aux addictions aux jeux vidéo suggèrent que, même dans les cas sévères, il pourrait s’agir plus souvent de patterns évolutifs de l’ordre de semaines ou mois, ceci également en rapport avec le jeune âge des sujets.

Réponses thérapeutiques

Dans le champ du jeu pathologique traditionnel, la seule psychothérapie à ce jour qui a été largement évaluée porte sur l’élément idio-syncrasique de l’addiction aux jeux d’argent que constituent les cognitions dites «erronées» relatives à l’espérance de gain (Ladouceur, 2004).

Toutefois, de nombreuses approches ont été extrapolées à partir d’autres domaines des addictions et apparaissent pertinentes aux yeux des joueurs, sinon efficaces. Il s’agit notamment des techniques cognitivo-comportementales dites de prévention de rechute, de certaines interventions d’inspiration systémique ou psychodynamique, ou encore de techniques entrant dans le cadre des approches motivationnelles. Les antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ont été testés avec succès contre placebo dans différentes problématiques impulsives et compulsives, dont l’addiction aux jeux d’argent. Cliniquement parlant, tous ces outils semblent peu spécifiques, et transversaux à l’ensemble des conduites addictives.

Mécanismes comparés

Conditionnement opérant

Parmi les différentes dimensions étudiées, peu apparaissent très spécifiques aux jeux d’argent. Les renforcements monétaires sont symboliquement remplacés par des points. Même dans les jeux dans lesquels l’adresse apparaît comme prépondérante, la dimension de hasard n’est que rarement entièrement absente. Parmi les renforcements positifs, ont été décrits notamment les renforcements sociaux et publicitaires, les renforcements d’ambiance (stimuli visuels et auditifs des salles de jeu), des renforcements cognitifs des quasi-gains, des renforcements corporels par l’intermédiaire de l’excitation neuro-végétative. Seuls les gros gains monétaires retrouvés au début de la trajectoire de certains joueurs semblent vraiment spécifiques. Parmi les renforçateurs négatifs, on cite la frustration d’arrêter avant d’avoir gagné la partie, et la dimension d’automédication: le retrait du jeu réactiverait des symptômes désagréables d’anxiété ou de dépression. Les jeux vidéo semblent particulièrement concernés: de nombreux jeux se déroulent sur plusieurs jours voire semaines, vu la possibilité de garder en mémoire informatique la partie en cours. Dans certains jeux MMORPG, la notion même de gain est renvoyée à l’infini, le jeu se bornant à faire vivre son double virtuel ou avatar.

Facteurs cognitifs

Toneatto (1999) regroupe ainsi les cognitions impliquées en cinq catégories: 4 les superstitions; 5 les biais d’attribution (croyance en la dimension d’adresse là où il n’y a que hasard); 6 biais de temporalité («la machine va payer tôt ou tard»); 7 mémoire sélective (se souvient des gains, oublie les pertes); 8 corrélations illusoires («la dernière fois que j’ai gagné, c’était dans tel contexte»). Si les trois premières catégories sont spécifiques des jeux de hasard et d’argent, les deux dernières mériteraient d’être également investiguées dans le champ des jeux vidéo. Il faut noter que ce n’est pas la seule présence/absence de telles cognitions qui fait la pathologie. Celles-ci se retrouvent, en effet, chez tous les joueurs sains. C’est le caractère rigide de ces cognitions, avec tendance à augmenter en fréquence et intensité en dépit des pertes successives, qui semble caractériser le fonctionnement du joueur pathologique.

Perspective dispositionnelle

La recherche de traits de vulnérabilité plus ou moins spécifiques des dépendances en général, et du jeu pathologique en particulier, retient depuis longtemps l’attention des chercheurs. Sur cette base, et au vu de la comorbidité élevée entre les troubles du contrôle des impulsions et les dépendances aux substances, il a été proposé le concept de «personnalité addictive». L’impulsivité, la recherche de sensation («sensation seeking» de Zuckermann), les dimensions d’extraversion et de neuroticisme d’Eysenck sont corrélées statistiquement avec une prévalence accrue de l’ensemble des addictions (Abrams & Kushner, 2004).

Dans le champ des jeux vidéo, deux dimensions ont fait l’objet d’un intérêt marqué des chercheurs: les aspects anti-sociaux et les antécédents de trouble d’hyperactivité. Dans le cas des jeux vidéo, certains ont postulé un rapport de causalité inverse: dans des settings de laboratoire, les jeux vidéo semblent provoquer une augmentation de certains corrélats cognitifs de l’agressivité. Toutefois, ces études restent sujettes à caution sur le plan méthodologique, notamment en raison du fait que, in vivo, les sujets sont éminemment sélectifs dans le choix de tel ou tel type de jeu (Goldstein, 2000).

Neurobiologie

Les systèmes sérotoninergiques, dopaminergiques, noradrénargiques et muopioïdes ont commencé à être étudiés pour l’addiction aux jeux d’argent. Quelques études préliminaires en neuro-imagerie et en psycho-physiologie suggèrent que les déclencheurs présentent des patterns d’activation similaires à ceux d’autres troubles du contrôle des impulsions, mais différents de ceux observés dans le trouble obsessionnel compulsif (Shah & al., 2004).

Sur le plan génétique, il existe dans le champ des jeux d’argent un corpus de publications solides qui montrent une vulnérabilité génétique particulièrement marquée pour les problématiques de jeux d’argent sévères chez les sujets masculins (Walters, 2001). De plus, les études en génétique moléculaire ont montré l’existence de gènes de vulnérabilité communs au jeu pathologique et aux dépendances aux substances, notamment le gène codant pour le transporteur de la sérotonine SCL6A4 (Ibanez & al., 2003). Il est beaucoup trop tôt pour savoir si de telles observations se retrouveront chez les sujets présentant une addiction aux jeux vidéo, mais il s’agit là d’un axe de recherche prometteur.

En conclusion

Au-delà du fait que les premiers fassent intervenir avant tout le hasard et les seconds l’adresse, quelles sont les principales similitudes entre l’addiction aux jeux d’argent et l’addiction aux jeux vidéo? Sur un plan qualitatif, les plus marquées semblent être le temps consacré lors des épisodes de jeu, les pensées envahissantes, le besoin d’augmenter la stimulation pour maintenir le degré d’excitation désiré, la perte de contrôle, l’existence d’un syndrôme de sevrage relativement peu marqué, l’auto-perception de l’activité de jeu comme un échappatoire, une nette prédominance masculine.

Les différences, quant à elles, se retrouvent non seulement dans la nature des jeux, mais également sur un plan plus quantitatif. La comorbidité anxio-dépressive, les co-addictions aux substances et la suicidalité semblent nettement plus importantes pour les jeux d’argent. Les joueurs se révèlent en moyenne beaucoup plus jeunes dans le cas des jeux vidéo. De plus, sans que l’histoire naturelle des tableaux d’addiction aux jeux vidéo soit suffisamment connue, l’impression clinique suggère une chronicité moindre par rapport aux jeux d’argent. Cette hypothèse est susceptible d’expliquer en partie la faible demande de soins, comparativement à celle liée au jeu pathologique traditionnel. A moins que le recul ne soit insuffisant, et que la similarité des patterns en terme de chronicité ne se révèle par le futur. Entre l’addiction aux jeux vidéo et le jeu pathologique traditionnel, une problématique est-elle susceptible d’entraîner la seconde et vice-versa? Y a-t-il un continuum? Parlera-t-on dans quelques années de «ludologie» et de «ludo-dépendance», voire de «poly-ludo-dépendance»? Perspectives interdisciplinaires et interprofessionnelles stimulantes pour la santé publique.

- Abrams, K., Kushner, M.G. (2004). Behavioral understanding. In Grant, J.E., Potenza, M.N. Pathological Gambling: A clinical Guide to Treatment (pp. 113-126). Washington: American Psychiatric Publishing, Inc.[↑]

- American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 3th Edition, Revised. Washington, DC: American Psychiatric Association.[↑]

- Bondolfi, G., Osiek, C., Aufrère, L. Ferrero, F. (2000). Diagnostic et traitement du jeu pathologique. Médecine & Hygiène. 58: 1864-6[↑]

- Abrams, K., Kushner, M.G. (2004). Behavioral understanding. In Grant, J.E., Potenza, M.N. Pathological Gambling: A clinical Guide to Treatment (pp. 113-126). Washington: American Psychiatric Publishing, Inc.[↑]

- American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition. Washington, DC: American Psychiatric Association.[↑]

- American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 3th Edition, Revised. Washington, DC: American Psychiatric Association.[↑]

- Bondolfi, G., Osiek, C., Aufrère, L. Ferrero, F. (2000). Diagnostic et traitement du jeu pathologique. Médecine & Hygiène. 58: 1864-6[↑]

- Caillois, R. (1967). Les jeux et les hommes: le masque et le vertige. Ed. revue et augmentée. Paris: Gallimard. 378 p.[↑]