Dépendances 21 - Dépendance à l’alcool et vie professionnelle: quels enjeux?: L’entreprise, acteur du changement pour une personne dépendante de l’alcool… et inversement!

novembre 2003

L’entreprise, acteur du changement pour une personne dépendante de l’alcool… et inversement!

Michel Graf (ISPA)

Introduction

La démarche initiale de gestion des problèmes liés à l’alcool en milieu professionnel nous est venue des Etats-Unis, où elle a été développée et mise en place dans les plus grandes entreprises, alors florissantes, comme General Motors, AT§T, etc. Elle s’est propagée sous l’appellation EAP, ou PAE au Canada, comme Programme d’Assistance aux Employés. Adaptée à la culture suisse par divers organismes de prévention, elle a trouvé sa place au sein de l’administration fédérale, PTT en tête, dès la fin des années 80. Des entreprises comme Swissair, Ciba à Monthey, puis la Migros au niveau national et régional se sont lancées tour à tour dans l’implantation de politiques «alcool».

D’autres ont suivi un peu partout en Suisse, y compris des petites et moyennes entreprises (PME de 50 à 500 employés). La liste serait longue ici à énumérer, quoique bien souvent ces employeurs ne souhaitent pas faire publicité de leur démarche interne. Qu’est-ce qui fait l’attrait de cette approche et de quoi est-elle constituée?

Des chiffres et des faits accablants

En Suisse, on estime à 300’000 le nombre de personnes dépendantes de l’alcool, dont une grande partie sont – heureusement, devrait-on dire – encore insérées professionnellement.

L’alcool est la substance psychotrope la plus répandue dans notre société, puisque près de 84% de la population adulte en consomme. Selon un étude de l’ISPA (1999), en sus des non consommateurs d’alcool, qui représentent 16.1% de la population adulte, la grande majorité des consommateurs (60.1%), boit de manière modérée, de l’ordre de un à deux verres de boisson alcoolique par jour ; les autres personnes en consomment soit épisodiquement trop (17.3%), soit plus de 4 verres par occasion exceptionnelle ou en sont dépendants (6.4%). Différentes études montrent que, autant dans le secteur de la production que dans celui des services, 5 à 7% des collaboratrices et collaborateurs ont un problèmes d’alcool. Or, de toutes les substances psychotropes, c’est incontestablement l’alcool qui a le plus de conséquences concrètes dans le monde professionnel. Ainsi, l’abus d’alcool ponctuel ou chronique est l’une des causes les plus importantes de la diminution de capacité de travail et de l’augmentation du risque d’accident. Une étude 1 a mis en évidence que l’alcool était en jeu dans 5% des accidents de travail pris en charge dans un service de soins intensifs. On ignore le nombre exact des accidents professionnels liés à l’alcool, car ce critère n’est pas pris en considération lors des investigations ; on peut toutefois l’estimer à 20% environ. D’autres études menées autant aux plans nationaux que mondial (BIT) ont montré que les problèmes d’alcool des collaboratrices ou collaborateurs ont des répercutions sur leur capacité de travail. Citons en particulier :

Au final, et toujours selon ces études, les personnes ayant un problème d’alcool ne sont plus productives qu’à 75% de leurs moyens. Autrement dit : 25% de leur salaire est à considérer comme une perte pour l’employeur. Compte tenu du fait que la dépendance à l’alcool est une maladie «démocratique», en ce sens qu’elle peut concerner n’importe quelle personne, quel que soit son niveau socioprofessionnel et culturel, c’est dans l’ensemble des salaires que cette perte est à prendre en compte.

Une telle formule ne prend pas en considération la souffrance de la personne, ni celle de son entourage familial et professionnel ! En effet, les comportements de réaction des collègues sont eux aussi porteurs de dysfonctionnements et de pertes. On citera simplement leur attitude d’évitement de la personne concernée, qui l’isole ou à l’inverse leur envie ou besoin de compenser les erreurs et manquements en agissant à la place de l’autre, en le dépossédant de ses responsabilités, surchargeant ainsi leur propre cahier de charges.

L’agacement se fait peu à peu sentir, créant un climat de travail tendu, générateur de problèmes divers. Mais alors, pourquoi personne ne réagit-il?

Réagir, voir : pourquoi est-ce si difficile ?

La dépendance est un phénomène qui se développe progressivement, dans la durée. Pour l’alcool en particulier, ce n’est qu’après de nombreuses années d’alcoolisation excessive que des signes extérieurs se manifesteront. On constate d’ailleurs souvent au début du processus une attitude plutôt positive des personnes concernées, qui rejaillit sur l’entourage social. C’est particulièrement vrai pour celles qui se montrent plus sociables et coopératives lorsqu’elles ont absorbé de faibles quantités d’alcool.

Plus tard, la consommation excessive d’un collaborateur ou d’une collaboratrice devient la plupart du temps un secret de polichinelle ; pourtant, même si on peut constater des erreurs inhabituelles, des absences fréquentes, des retards, tout cela est atténué par une attitude plutôt conciliante qui donne le change après chaque faute.

Ainsi, peu à peu, un danger s’installe : l’entourage n’est plus capable de voir les changements dans les performances comme dans la personnalité de la personne concernée. Les collègues et les supérieurs s’adapteront au fil du temps, allant jusqu’à diminuer le seuil de leurs exigences professionnelles pour que celles-ci cadrent avec la réalité. La limite de l’acceptable – on devrait dire de l’inacceptable! – une fois atteinte, l’entourage voudrait alors réagir vite…

A la recherche d’indices révélant un problème de dépendance, les supérieurs vont se heurter à une difficulté majeure: les personnes dépendantes essaient presque toujours de cacher leur problème aux autres ; ils ou elles vont dès lors développer des trésors de stratégie pour que cela ne se voie pas. Dans leur vie professionnelle. Dans leur vie professionnelle, cela peut se traduire par des périodes de surcapacité de travail ou des attitudes de très grande coopération, qui compensent certains de leur manques.

Pourtant, au fil du temps, l’entourage de la personne concernée voit, suppose, constate des signes que chacun interprète comme évidents ; on s’attache alors aux symptômes physiques, comme la couperose, les yeux brillants, le manque d’équilibre, les tremblements, par exemple, mais aussi aux symptômes comportementaux inappropriés et inattendus comme l’agressivité ou au contraire une euphorie disproportionnée, sans oublier les «évidences pas claires» comme les cadavres de bouteilles vides ou la certitude qu’il ou elle boit en cachette…

Ce «faisceau de preuves» fait dire aux supérieurs hiérarchiques qu’ils ont la certitude que la personne concernée est dépendante de l’alcool. Or aucun de ces indices, même s’ils sont avérés, ne permettent à eux seuls de poser un diagnostic de dépendance. Qui plus est, et nous touchons là au cœur du problème, ce diagnostic-là ne peut être posé que par un médecin!

De fait, les cadres approchent le problème par le plus mauvais bout: celui du problème de dépendance à l’alcool, aspect strictement médical et personnel, alors qu’ils ont sous leur yeux les éléments les plus clairs d’un réel dysfonctionnement professionnel de leur collaborateur. On tient ici la clé de la solution: C’est en observant des indices professionnels de changement dans les performances et le comportement que les cadres pourront réagir : sur ce terrain-là, ils ont non seulement la compétence pour le faire, mais sont aussi tenus d’agir.

Le repérage des problèmes de dépendance : un devoir des cadres ?

Parce qu’ils sont en première ligne pour constater des modifications dans les prestations professionnelles, les cadres jouent un rôle central dans la réussite d’une démarche de résolution des problèmes de dépendance. Cependant, il ne suffit pas de les investir de cette mission, car l’approche nécessite d’être présentée et clarifiée.

Il y a en effet entre leur rôle de détection d’un problème professionnel et le rôle des intervenants du domaine médico-social un passage qu’il faut comprendre, afin de savoir et pouvoir l’accompagner. Par quel miracle passe-t-on du champ professionnel strict à un aspect si intime de la sphère privée qu’est la dépendance à l’alcool? Pour le comprendre, il faut analyser pas à pas la procédure proposée aux entreprises, afin d’en décrypter les concepts sous-jacents.

Déceler un problème… professionnel

On l’a vu, toute personne souffrant d’un problème de dépendance à l’alcool n’a plus toutes les capacités pour faire face à ses obligations professionnelles. Ce sont ces éléments qui doivent inciter à mener un entretien avec le collaborateur 2 concerné. Sur les questions de performance, de capacité de travail, de sécurité, d’attitude professionnelle, le supérieur hiérarchique a non seulement la possibilité mais le devoir de réagir, alors qu’il n’a aucune légitimité lorsqu’il s’agit d’un problème aussi personnel que la consommation abusive d’alcool.

Cette première entrée en matière, par le biais d’un entretien de service, permet de poser le vrai problème du point de vue de l’entreprise : «Vous ne travaillez plus correctement, rectifiez cela!» est le message central. Les exigences posées par le supérieur hiérarchique sont alors strictement professionnelles, elles aussi : retour à une capacité de travail correcte. Pour la personne concernée, cet entretien résonne alors comme un avertissement: «Ma manière de fonctionner ne marche plus…»; qui plus est, comme le thème de l’alcool n’est pas nommé, les dérobades qui allaient avec sont elles aussi désamorcées. Plus de déni possible face à la réalité ! Il ne reste plus qu’à essayer de correspondre aux nouvelles exigences posées.

Mais le miracle ne se produit pas souvent… La personne dépendante de l’alcool n’a réellement plus la capacité à rectifier le tir, et n’arrive pas à atteindre les objectifs fixés. On peut penser alors que nous sommes dans une démarche dévalorisante, humiliante pour elle. Cela serait le cas s’il n’y avait pas la volonté claire de l’entreprise de comprendre et d’aider à la résolution du problème.

Du constat professionnel à l’hypothèse du problème personnel

Durant la phase probatoire, le supérieur hiérarchique est invité à analyser la situation de son collaborateur de son point de vue professionnel. Cette personne a-t-elle pu bénéficier des formations continues nécessaires à l’accomplissement de ses tâches? Les bons «outils» lui sont-ils mis à disposition? Le climat interne est-il bon ou génère-t-il des conflits? Les objectifs sont-ils clairs et précis? Ces quelques questions constituent la marge de manœuvre et de coresponsabilité du chef dans la résolution du problème professionnel. De fait, si tous ces éléments sont acquis et que le collaborateur concerné n’arrive pas à faire face aux exigences, on peut objectivement penser qu’il est confronté à d’autres difficultés hors du cadre professionnel, donc dans sa vie privée. Le schéma ci-dessous illustre cette dynamique subtile entre la sphère professionnelle, représentée par le toit de la maison et la sphère privée, constituée des trois piliers.

Il est dès lors urgent de le lui dire, de manière à la fois franche et respectueuse, c’est-à-dire en évoquant le constat qu’on a fait, l’hypothèse qu’on formule et l’aide que nous pouvons apporter : «Vous n’arrivez plus à travailler correctement, malgré que le contexte et vos compétences vous le permettraient. Que se passe-t-il? Il me semble que vous avez des soucis personnels qui vous empêchent de bien travailler… Qu’en pensez-vous? Souhaitez-vous que nous vous aidions à les surmonter?»

Nous arrivons ainsi à un moment clé du processus : le lien entre le problème professionnel et le problème personnel est évoqué, parfois de manière très floue, mais parfois, dans un deuxième temps, très clairement, voire crûment: «Vous et moi le savons bien: vous avez un problème d’alcool, et cela vous empêche de travailler ! ». Cette approche est à distinguer très nettement de l’abrupt: «Vous buvez trop!», franchement accusateur et inapproprié, parce que illégitime de la part d’un chef. Elle apporte en outre une proposition d’aide, qui doit nécessairement être associée au constat d’échec momentané du collaborateur. Cette approche s’apparente en cela aux modèles de changements de la psychologie sociale.

Bien que l’entreprise propose son aide, elle ne doit pas pour autant devenir souple envers les exigences professionnelles fixées. Une tension s’installe alors entre une offre positive, l’aide, et un constat objectif de risque pour l’employé, le licenciement… De fait, s’il refuse d’entrer en matière sur son problème personnel et que ses performances professionnelles ne s’améliorent pas, il pourrait être, selon les situations et les employeurs, licencié. Le seul refus du programme d’aide n’est pas un motif de licenciement! Cela serait illégal ! Non, la tension se passe entre : réussir à rétablir ses compétences professionnelles, avec ou sans aide, et ne pas y arriver. Dans ce contexte, l’entreprise joue le rôle de «motivateur objectif», en proposant son aide pour la résolution du problème personnel («motivateur») tout en rappelant les conséquences d’un non respect du contrat de travail («objectif»). Cette dynamique vise à motiver au changement, à un moment où la personne concernée est dans une phase de préparation avancée. On peut schématiser le processus comme suit, en se référant aux stades de changement de Proschaska et DiClemente: Ce moment clé est aussi à rattacher aux concepts de l’entretien motivationnel, qui met en balance avantages et inconvénients à consommer.

Schématiquement, on peut le décrire ainsi :

Avant le constat professionnel

Avec le constat de potentiel échec

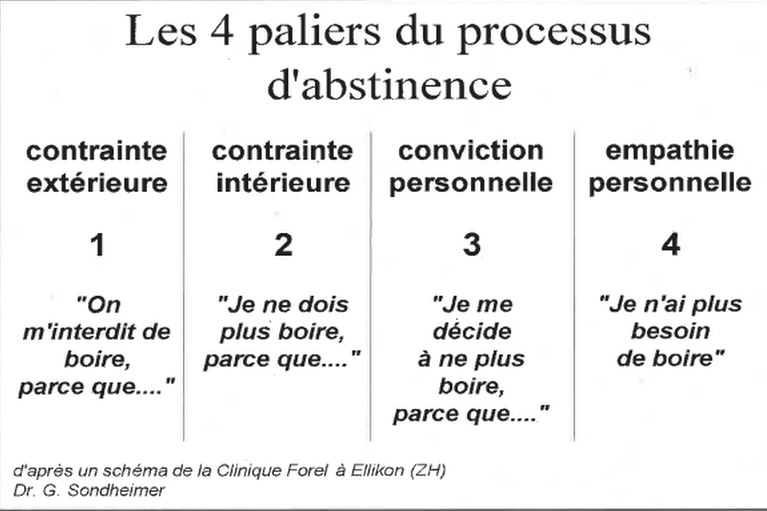

Autrement dit, face au probable échec pour retrouver ses capacités de travail, le collaborateur concerné va faire le choix d’accepter le traitement. On pourrait y voir ici une volonté de contrainte. Il me semble cependant qu’il y a un réel choix : la personne concernée peut choisir de ne pas accepter le traitement et tenter encore de se rétablir seule. Elle est toutefois confrontée à une offre positive, qui lui évite d’envisager l’échec professionnel. Bien sûr, elle doit pour cela envisager un autre échec potentiel, pour le moins dans son vécu de la dépendance: «Je n’y arriverai jamais…». Cet échec thérapeutique, cette fois-ci, est l’affaire des spécialistes du domaine du traitement. L’employeur ne peut que motiver son collaborateur à croire en la réussite du processus de traitement, sans avoir aucune garantie de succès ni moyen de l’influencer. Je reprends ici le schéma du Dr Gottfried Sondheimer, ancien directeur de la Forel Klinik, à Ellikon, près de Zürich, pour illustrer le changement que la personne concernée va vivre dans les premiers temps de son traitement, pour passer du choix « imposé» à une décision personnelle et au rétablissement.

L’employeur, dans cette vision, est un acteur très utile pour fixer une contrainte, perçue comme extérieure par la personne concernée. Son rôle s’arrête là. Mais sans cela, qui d’autre aurait eu autant d’impact sur la décision de se soigner?

Conclusion

L’entreprise a un potentiel très élevé pour aider les personnes dépendantes de l’alcool à trouver une motivation et un cadre pour se rétablir. Ce faisant, elle propose une démarche où tout le monde va devenir gagnant: l’entreprise, qui retrouve un employé efficace, avec son savoir-faire, la personne concernée, qui recouvre la santé et la sécurité de son emploi, les collègues, qui vivent maintenant dans un climat plus serein et avec des répartitions de tâches égalisées, les proches de la personne concernée, pour qui la menace du licenciement et les souffrances émotionnelles ont enfin disparu et, finalement, l’ensemble de la société, pour laquelle les coûts de la dépendance alcoolique sont diminués.

Pour atteindre cet incroyable résultat, les entreprises qui ont développé de telles philosophies et de telles approches ont dû d’abord (re) définir leur propre cohérence en matière de gestion des questions humaines. Les cadres ont appris à définir des objectifs clairs, à être attentifs à leurs collaborateurs et collaboratrices autrement que seulement sur le plan des «outputs», mais aussi au plan de la vie quotidienne au travail, où les rôles de chacune et chacun sont clarifiés, précisés. Autour du thème de l’alcool, des règles sont établies, privilégiant l’interdiction de consommer durant le temps de travail ou/et aménageant de rares exceptions. Des formations de la ligne hiérarchique sont indispensables, pour leur apprendre à réagir de manière adéquate face à un dysfonctionnement professionnel. A coup sûr, le débat suscité par la mise en place de l’ensemble de ces mesures est difficile, mais fructueux. Pour exemple, lorsque les PTT ont implanté leur «programme alcool» à la fin des années 80, une évaluation a été faite 3 ans après (ISPA, 1992) auprès des cadres formés 3 ; elle a montré que les cadres osaient mieux aborder ce problème avec leurs collaborateurs, que le programme était jugé unanimement important et que son implantation a favorisé la communication au sein de l’entreprise. Un bénéfice secondaire inattendu, mais ô combien positif, à une époque où la promotion de la santé peine à trouver sa place dans le monde du travail.

- Yersin (1993). Epidémiologie des accidents liés à l’alcool en Suisse : Revue des études des centres d’urgence.[↑]

- Par commodité de lecture, le terme sera utilisé dans cet exemple au masculin. Il doit être compris comme un terme générique, incluant aussi le féminin, tant il est vrai que ce problème concerne aussi les femmes.[↑]

- ISPA (1992). Evaluation du programme de l’alcoolisme et des toxicomanies des PTT. Document non publié.[↑]

Ne manquez rien de l'actu addictions

Chaque vendredi, retrouvez l'actualité, les prochaines formations ou encore les publications du GREA.