Dépendances 78 - Espace public: Stimuli associés à l’alcool, au tabac et à la nicotine en Ville de Genève et en ligne

avril 2024

Stimuli associés à l’alcool, au tabac et à la nicotine en Ville de Genève et en ligne

Marina Delgrande Jordan, Nicole Egli Anthonioz et Emma Monnier (Addiction Suisse)

En matière de prévention des addictions, les mesures de régulation du marketing 1 de l’alcool et des produits du tabac/de la nicotine visent à réduire l’attrait de ces produits et à rompre la normalisation de leur consommation. Pour les pays industrialisés, il a été démontré qu’une interdiction généralisée de la publicité pour le tabac a pour effet d’en réduire la consommation au sein de la population, notamment parmi les jeunes 2. Au vu de la solidité des preuves établissant une relation de cause à effet entre le niveau d’exposition au marketing de l’alcool et celui de la consommation d’alcool, il est raisonnable de conclure à un effet préventif pour une interdiction similaire appliquée à l’alcool 2. D’ailleurs, les interdictions générales de la publicité, de la promotion et du parrainage en faveur du tabac, respectivement les interdictions générales ou restrictions étendues de la publicité en faveur de l’alcool, font partie des meilleures options (« best buys ») de l’Organisation mondiale de la santé pour réduire l’impact des maladies non transmissibles 3). Ces mesures visent en particulier à protéger les jeunes, dont le cerveau est bien plus sensible aux effets neurotoxiques de ces substances que celui des adultes, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux addictions 4.

Portée et limites de la réglementation de la publicité

Dans le Canton de Genève, la publicité pour l’alcool et les produits du tabac/de la nicotine qui vise spécifiquement les mineur·e·s est interdite. À cela s’ajoute une restriction de la publicité qui pourrait les atteindre. Ces différentes dispositions légales interdisent essentiellement les possibilités d’affichage dans l’espace public et les bâtiments publics, ainsi que les projections publicitaires dans les cinémas. Dans l’espace public, il ne devrait y avoir aucune publicité pour les produits du tabac/de la nicotine et celle pour l’alcool ne devrait concerner que les boissons fermentées comme le vin et la bière. La réglementation genevoise va ainsi plus loin que la législation fédérale en la matière.

Certaines formes de marketing ne sont en revanche pas réglementées et peuvent ainsi toucher les moins de 18 ans. Il s’agit des noms de marques sur des objets, ainsi que des promotions et mises en valeur dans les points de vente, qui sont une façon d’attirer l’attention sans distinction d’âge. À l’ère d’Internet et des réseaux sociaux, les procédés du marketing de l’industrie ont en outre considérablement évolué. Mieux ciblés, ils augmentent les possibilités d’influencer les comportements 5). L’industrie peut aussi sponsoriser des influenceur·euse·s pour mettre en valeur ses marques. De plus, de nombreux stimuli sont générés sans intention de marketing par les jeunes utilisateur·trice·s eux·elles-mêmes dans leurs interactions en ligne. Finalement, le fait de voir des personnes consommer de l’alcool et des produits du tabac/ de la nicotine dans l’espace public contribue également à faire paraître ces produits comme familiers et à banaliser leur consommation.

Une étude observationnelle pour mieux cerner l’exposition des jeunes genevois·es

Sur mandat de l’État de Genève (Direction générale de la santé ; DGS), une étude observationnelle exploratoire a été conduite par Addiction Suisse 6 afin de documenter de manière factuelle toutes les formes d’évocations (ci-après appelées ‘stimuli’, voir encadré) de l’alcool et des produits du tabac/de la nicotine auxquels les jeunes genevois·es de 16 à 18 ans sont potentiellement exposé·e·s dans l’espace public en Ville de Genève (environnement physique) et en ligne (environnement numérique).

Concrètement, six itinéraires urbains ont été élaborés de sorte à représenter des journées types pour les jeunes genevois·es. Quatre itinéraires représentaient une journée en semaine et deux un samedi. Trois itinéraires ont été repris et adaptés de précédents travaux de recherche 7, trois ont été spécialement élaborés pour les besoins de l’étude. Douze jeunes âgé·e·s de 16 à 18 ans, pour la plupart mineur·e·s, ont été recruté·e·s pour la validation des itinéraires préexistants et pour l’élaboration des nouveaux. Ils·elles ont décrit leurs activités quotidiennes en semaine et le week-end, qui ont ensuite servi de base à l’élaboration des itinéraires types par l’équipe de recherche. Ces jeunes avaient leur domicile ou leur centre de formation en ville. Les six itinéraires physiques ont ensuite été parcourus par l’équipe de recherche entre septembre et décembre 2022 afin d’y recenser tous les stimuli liés à l’alcool et aux produits du tabac/de la nicotine et de les documenter au moyen d’une grille de relevé standardisée.

En automne 2022, douze autres jeunes âgé·e·s de 16 à 18 ans ont saisi et documenté par captures d’écran tous les stimuli qu’ils·elles rencontraient dans le cadre de leurs activités privées habituelles sur les réseaux sociaux. Le relevé s’est déroulé sur sept jours, à raison d’une heure par jour. La documentation a été transmise quotidiennement à l’équipe de recherche.

Qu’est-ce qu’un stimulus ?

Dans le cadre de cette étude, on entend par stimulus toute évocation, sous toutes les formes possibles, de l’alcool et des produits du tabac/de la nicotine qui a une capacité plus ou moins grande à s’imposer à la perception visuelle, auditive et/ou olfactive des personnes qui y sont exposées.

Quels stimuli ont été relevés ?

* Les promotions (offres spéciales, réductions) et les publicités (affiches ou vidéos), qui constituent des éléments de marketing explicite

* Les expositions de produits (mise en valeur de la marchandise, p.ex. en vitrine)

* Le «littering» ou déchets sauvages (p.ex. canettes, paquets de cigarettes), les très nombreux mégots n’ayant toutefois pas été pris en compte

* Des références informatives et non-promotionnelles telles que l’indication «Tabac» signalant un point de vente

* Des stimuli contribuant à la normalisation des consommations, tels que l’exposition réelle (p.ex. voir quelqu’un consommer) ou une table dressée avec des verres à vin.

* Les messages de sensibilisation, qui alertent aux risques de la consommation, encouragent la modération ou informent sur les moyens de cesser la consommation, ainsi que les interdictions (p.ex. de vente aux mineur·e·s).

En Ville de Genève, environ 15 stimuli au kilomètre

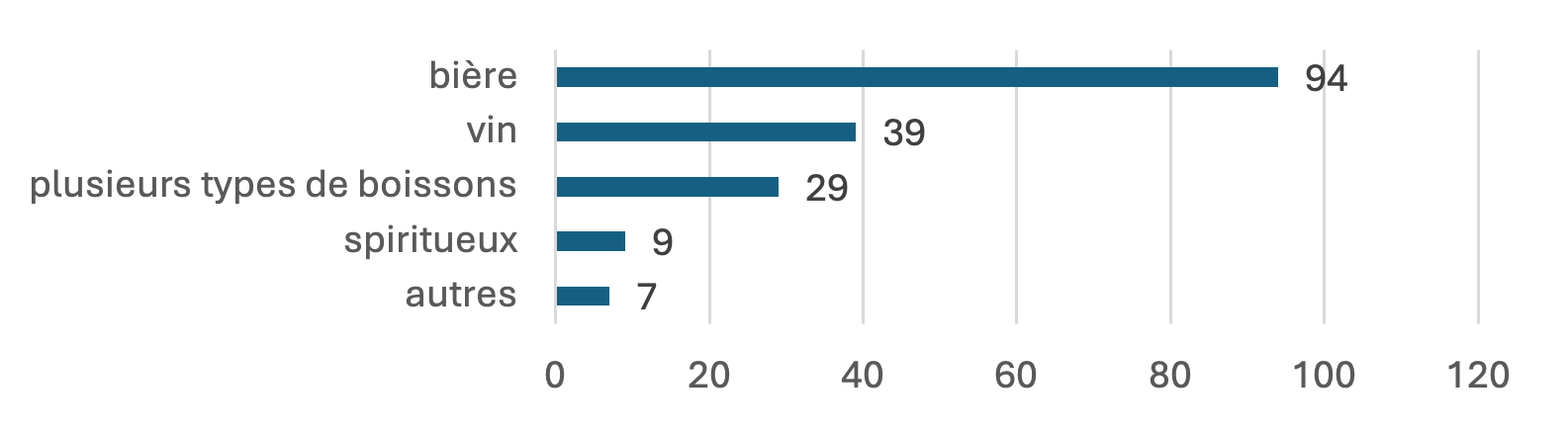

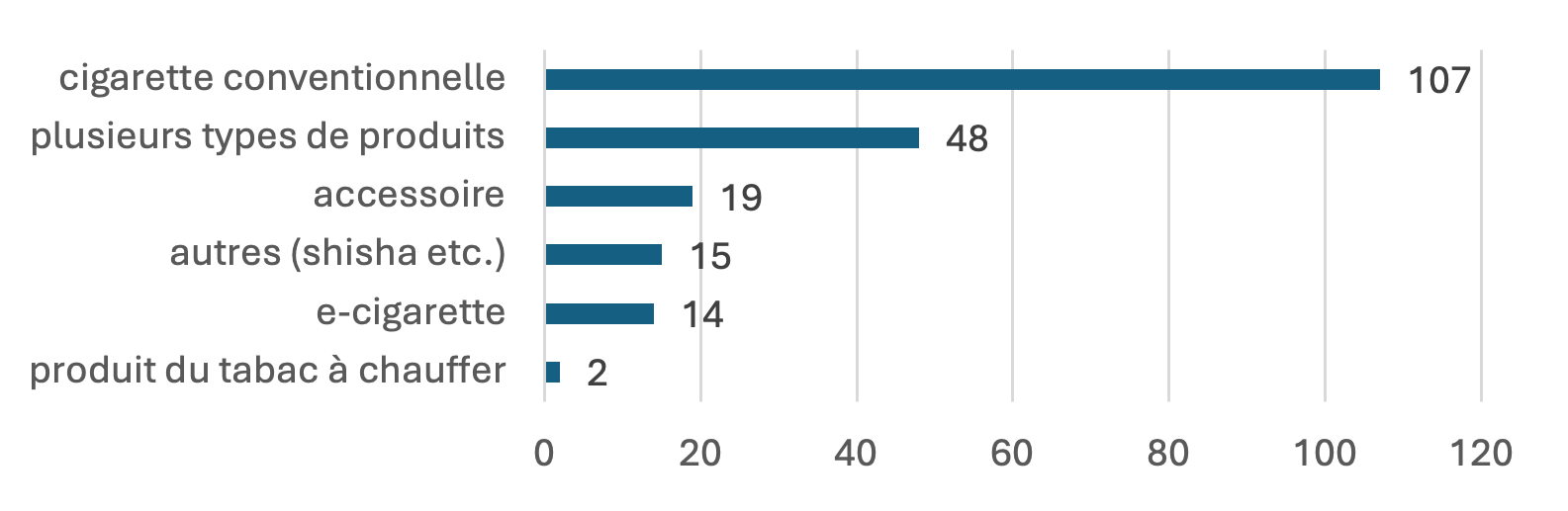

Sur l’ensemble des six itinéraires types parcourus par l’équipe de recherche, 186 stimuli liés à l’alcool et 205 stimuli liés aux produits du tabac/de la nicotine (en excluant les très nombreux mégots) ont été relevés (figures 1 et 2).

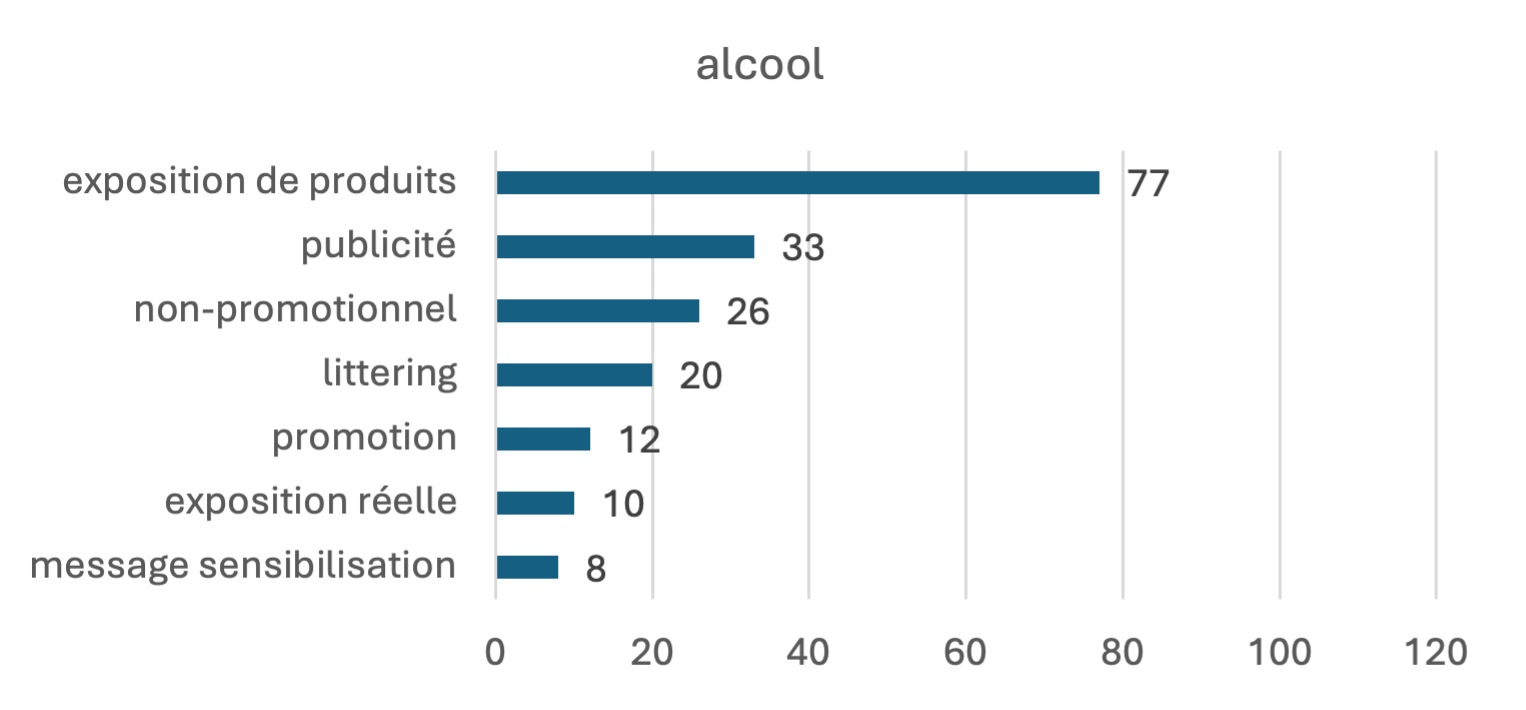

Pour l’alcool, la majorité des stimuli faisait référence à la bière, puis au vin et à plusieurs boissons alcooliques à la fois. Un quart des stimuli est associé à des promotions ou de la publicité (bière, mousseux et vin uniquement, en raison de la législation en vigueur), et plus d’un tiers à de l’exposition de produits. Ces stimuli ont surtout été relevés dans le contexte de la restauration (presque pour moitié) et les points de vente (un tiers), le reste se trouvant dans le domaine public, divers établissements ou dans les transports en commun/stations d’arrêt (généralement sous la forme de déchets sauvages).

Figure 1 – Nombres de stimuli par produits, sur l’ensemble des six itinéraires

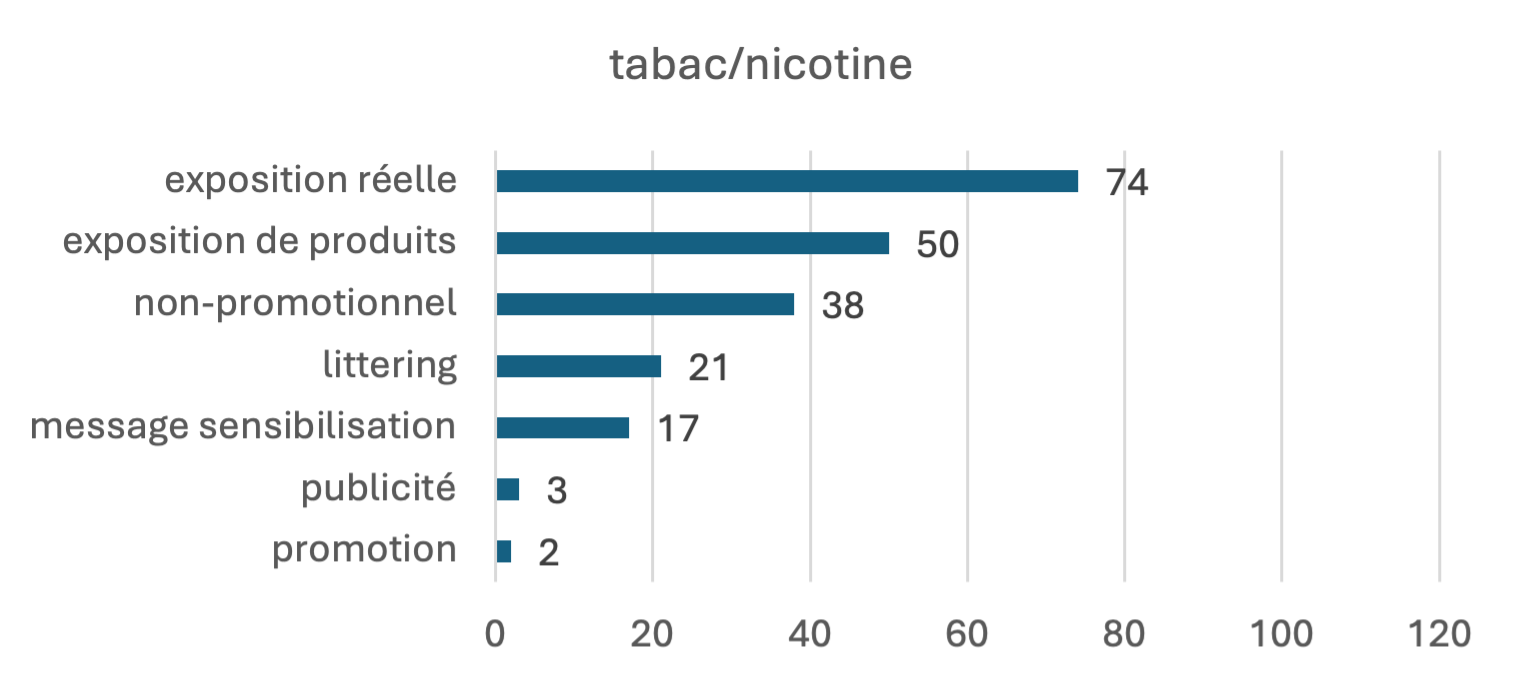

Concernant les produits du tabac/de la nicotine, une majorité des stimuli est associée soit à la cigarette conventionnelle, soit à différents produits à la fois, et l’éventail des produits impliqués est large. Un tiers environ des stimuli est lié à une exposition réelle, c’est-à-dire à l’observation de personnes qui fument ou vapotent. Un quart concerne une exposition de produits. Par contraste, les stimuli relevant de la publicité ou de la promotion sont rares, du fait de la législation en vigueur. Un tiers des stimuli est situé sur la voie publique (rues, parcs) et près d’un autre tiers est localisé dans un point de vente, le reste étant réparti entre restauration et transports/arrêts.

Figure 2 – Nombres de stimuli par types, sur l’ensemble des six itinéraires

La normalisation de la consommation est très forte, qu’elle soit due à l’exposition réelle (en particulier pour les produits du tabac/de la nicotine) ou, concernant l’alcool, à l’omniprésence des marques de bière dans l’espace public (enseignes de lieux de restauration, articles publicitaires dont les parasols).

Il faut également relever la diversité des approches de marketing, qui se manifeste surtout dans les différentes façons d’exposer les produits du tabac et le recours à des promotions et des expositions de produits s’agissant de l’alcool. La publicité sous forme de campagne (affiches notamment) est bien moins présente que ces démarches visant à générer le désir d’acheter dans les points de vente.

Un vécu numérique très hétérogène

Sur l’ensemble des sept heures de navigation, 268 stimuli liés à l’alcool ou aux produits du tabac/de la nicotine ont été relevés par les douze jeunes (figure 3). Les stimuli liés aux produits du tabac/de la nicotine sont moins nombreux que ceux liés à l’alcool. Plus de la moitié des stimuli concernaient l’alcool uniquement, environ deux sur cinq les produits du tabac/de la nicotine uniquement et quelques-uns les deux. Une très grande variabilité du nombre de stimuli relevés est constatée entre ces jeunes, soit de 5 à 46.

Un nombre de stimuli moyen de 3 par heure environ a été observé la semaine et de 3.5 par heure environ le week-end. Par extrapolation, en tenant compte d’une durée quotidienne moyenne d’utilisation du téléphone portable de 3.5 heures environ la semaine et de 5 heures environ pour le week-end 8, on peut estimer qu’en moyenne, une dizaine de stimuli sont perçus par jour de semaine, et une quinzaine par jour du week-end.

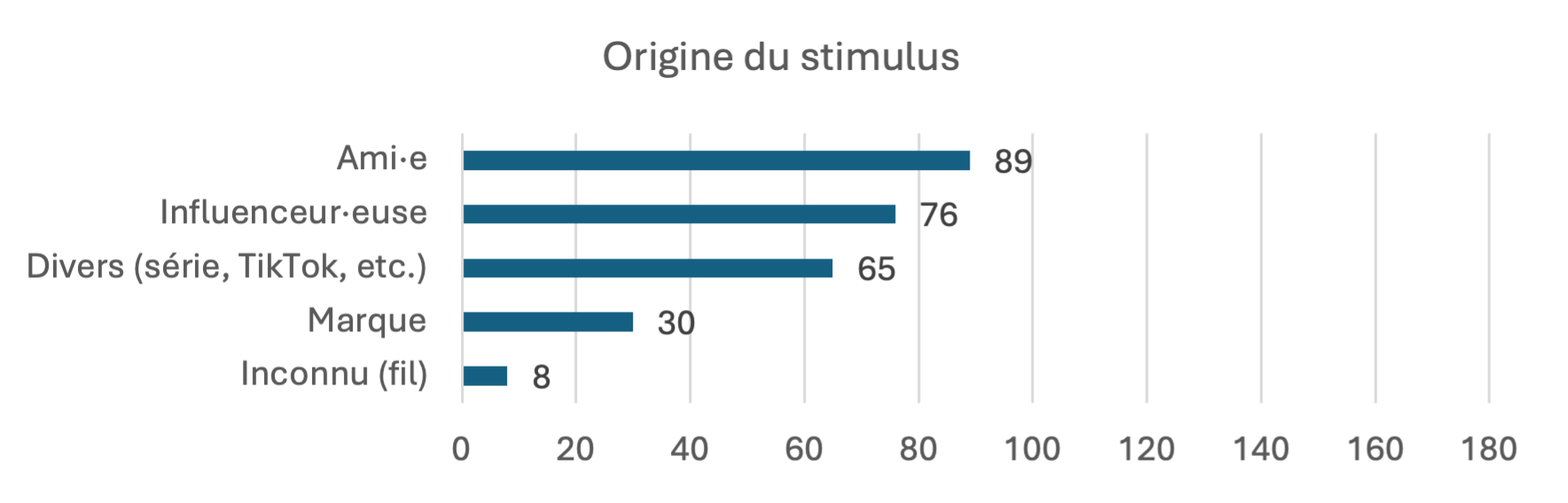

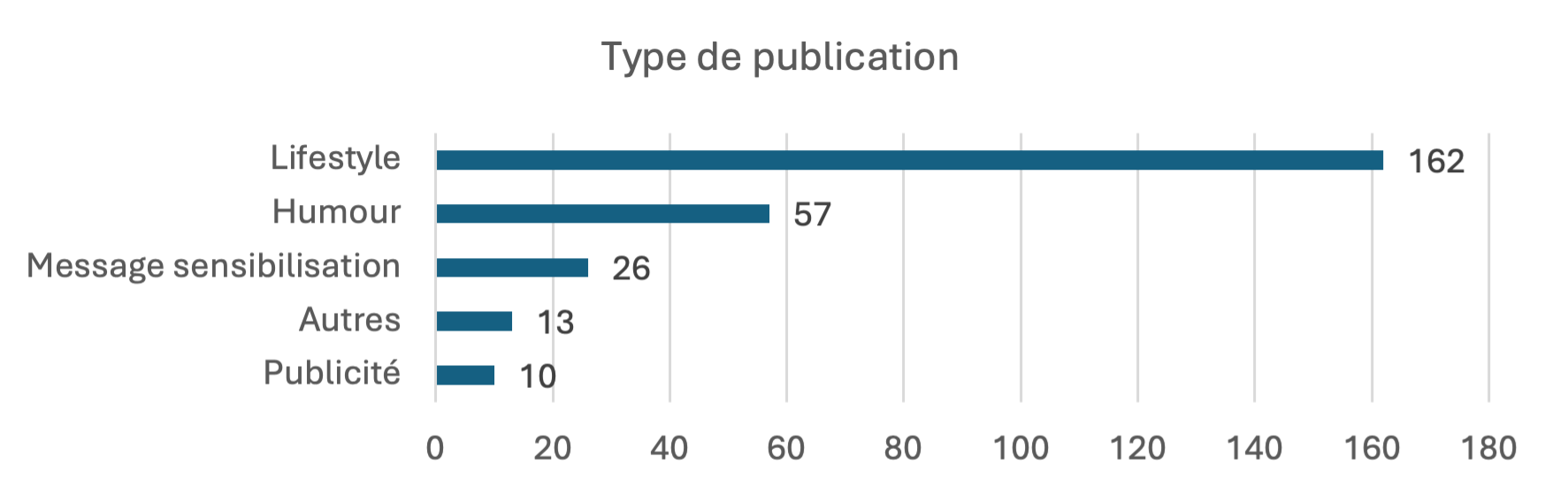

Figure 3 – Nombres de stimuli (alcool et tabac/nicotine) sur l’ensemble des 7 heures de navigation, selon leur type et leur origine

Le contenu des stimuli évoque très majoritairement des habitudes et activités quotidiennes impliquant la consommation de ces substances (« lifestyle ») ou revêt un caractère humoristique. La source est dans un tiers des cas un·e ami·e, et dans un quart des cas un·e influenceur·euse. Il s’agit en général d’images (environ deux tiers) et non de vidéos. Les stimuli sont pour la plupart favorables à l’usage de la substance (environ la moitié) ou neutres. Les 10% restants sont défavorables à la consommation (messages de sensibilisation).

Des stimuli très présents, mais comparativement peu liés à la publicité

Même dans un canton strictement réglementé, les jeunes sont exposé·e·s à des incitations à la consommation d’alcool et de produits du tabac/de la nicotine, et ce de manière relativement intensive. Cela contribue à sa banalisation. Dans l’espace public, les interdictions sont respectées, mais les limites sont en même temps pleinement exploitées. Les évocations de l’alcool et des produits du tabac/de la nicotine relèvent peu de la publicité clairement identifiable, par exemple sous forme d’affiches, et bien davantage de méthodes subtiles d’attrait, de mise en valeur en magasin et de promotions. De plus, l’alcool est largement répandu et normalisé. L’espace numérique, où les jeunes passent beaucoup de temps, est également très fertile en stimuli pour ces substances. Ils n’y sont dès lors pas non plus à l’abri des marques, bien que le nombre de publicités relevées y soit assez faible.

Quel que soit le contexte (physique ou numérique) ou la substance, les messages de sensibilisation aux risques liés à la consommation, de même que les informations légales (par exemple affichette ‘pas de remise ou vente pour les moins de 16 ans resp. 18 ans’) se font rares face à des efforts de marketing conséquents. En revanche, si les stimuli du marketing ont une plus grande prégnance (capacité à s’imposer à la perception) dans le domaine physique, sur les réseaux sociaux les stimuli liés aux messages de sensibilisation sont au moins aussi prégnants que ceux liés au marketing.

Des leviers possibles pour réduire cette exposition

En Ville de Genève, l’exposition a lieu le plus couramment sous forme d’expositions directes et d’expositions de produits tandis qu’en ligne, où les mesures de régulation ne sont pas respectées, les pairs jouent un rôle considérable. Or, les recherches dans ce domaine montrent comment une exposition répétée – et non conscientisée – peut susciter une attitude positive envers un produit donné.

Dès lors, comment intervenir ? L’étude montre l’importance d’agir dans l’espace numérique avec davantage de messages de sensibilisation ciblés sur les jeunes, ceci afin de contrebalancer le nombre de stimuli favorables à l’alcool et aux produits du tabac/de la nicotine, sur lesquels il est difficile d’agir directement par des mesures de régulation. Il faudra néanmoins remédier au fait que certains moteurs de recherche interdisent leur publicité payante aux organisations d’aide et de prévention qui utilisent des mots clés tels que « addiction » 9. Enfin, il s’agit de réduire la place très importante occupée par ces produits dans l’espace physique en limitant les expositions de produits sur les points de vente.

- Par marketing on entend les efforts de l’industrie pour vendre ses produits, ce qui inclut notamment la publicité, la promotion et le parrainage.[↑]

- Babor, T., Casswell, S., Graham, K., et al. (2022). Alcohol: no ordinary commodity: research and public policy. Third edition. Oxford: Oxford University Press.[↑][↑]

- World Health Organisation (2023). More ways, to save more lives, for less money: World Health Assembly adopts more Best Buys to tackle noncommunicable diseases. https://www.who. int/news/item/26-05-2023-more-ways–to-save-more-lives–for-less-money—-world-health-assembly-adopts-more-best-buys–to-tackle-noncommunicable-diseases) (08.03.2024[↑]

- Ambresin, A.-E. & Leutcher, R. (2024) Adolescence et risque d’addiction : une perspective développementale. Revue Médicale Suisse, 20(862), 377-381.[↑]

- Shah, J. (2018). Online Alcohol Marketing. In Exposition Au Mar-keting Des Produits Alcoolisés Chez Les Adolescents (EMPAA), 2020 (C. Mutatayi&S. Spilka). OFDT. https://www.ofdt.fr/BDD/ publications/docs/epfxcm2a9.pdf (08.03.2024[↑]

- Egli Anthonioz N., Monnier E. & Delgrande Jordan M. (2023). Exposition potentielle des jeunes aux stimuli associés à l’alcool, au tabac et à la nicotine – Observations directes en Ville de Genève et en ligne. Rapport de recherche N° 146. Lausanne: Addiction Suisse. doi: 10.58758/rech146[↑]

- Arthers, S., Studer, S., & Kuendig, H. (2021). Observatoire des stratégies marketing pour l’alcool : Publicités et promotion dans des itinéraires du quotidien – Rapport de phase pilote d’obser-vations physiques et en ligne. Addiction Suisse.[↑]

- Külling, C., Waller, G., Suter, L., Willemse, I., Bernath, J., Skirgaila, P., Streule, P., & Süss, D. (2022). JAMES – Jeunes, activités, médias – enquête Suisse. Zurich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.[↑]

- Friess, M. (2023). Google Ads im Bereich Suchtprävention und Suchthilfe. Zürich: Feinheit.[↑]

Ne manquez rien de l'actu addictions

Chaque vendredi, retrouvez l'actualité, les prochaines formations ou encore les publications du GREA.