Dépendances 80 - L’univers carcéral: Les consommations de drogues en prison en France

décembre 2024

Les consommations de drogues en prison en France

Stanislas Spilka, Caroline Protais (Observatoire français des drogues et des tendances addictives OFDT), Melchior Simioni (Université de Strasbourg)

Au 1er mai 2023, la France comptait 73’162 détenu·e·s, soit une densité carcérale d’environ 120 détenu·e·s pour 100 places opérationnelles. La population écrouée en France est composée d’environ 30% de personnes prévenues (i.e. en attente de jugement) et 17,7% de la population est incarcérée au titre d’une Infraction à la législation des stupéfiants (ILS). La population carcérale est presque exclusivement masculine (97%). La durée moyenne de détention est inférieure à un an et l’âge moyen des détenus est de 35 ans.

Dans l’objectif de mieux connaître la santé des personnes détenues en France et les niveaux de prévalence d’usages de drogues en prison, l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) a conçu en 2023 l’Enquête sur la santé et les substances en prison (ESSPRI), à l’image de celles menées régulièrement en population générale. Le dispositif ESSPRI vise, d’une part, à fournir des données de prévalence représentatives de la population des détenus hommes majeurs en France quelle que soit la durée de la peine, le type d’établissement ou le statut pénal et, d’autre part, à permettre une comparaison des niveaux d’usage observés en prison avec ceux de la population générale (en l’occurrence les hommes majeurs non incarcérés).

Nous reprenons ici les principaux résultats de l’enquête, publiés par l’OFDT dans sa revue Tendances en mai 2024 1.

Des niveaux élevés d’usages de drogues en prison

En 2023, le tabac, seule drogue licite en détention, est fumé quotidiennement par 63% des détenus. La moitié des détenus a fumé du cannabis depuis sa détention (49%), et 26% en ont consommé quotidiennement. L’alcool, dont l’acquisition et la consommation sont interdites en prison, connaît des niveaux de consommation moindres Ainsi, 16% des détenus déclarent avoir consommé au moins une fois de l’alcool au cours de leur détention et 4,0% en avoir consommé au moins six fois depuis leur incarcération.

Pour les substances illicites autres que la cannabis, seul l’usage de quatre produits étaient interrogés dans l’enquête (cocaïne, crack, ecstasy ou MDMA et héroïne). Les niveaux d’usage de ces quatre substances témoignent d’une diffusion plus faible que celle du cannabis. Ainsi, 14% des détenus ont déclaré avoir consommé au moins une de ces substances au cours de leur détention. Plus précisément, l’usage au moins une fois de cocaïne, de crack, de MDMA (ou ecstasy) ou d’héroïne s’élèvent respectivement à 13%, 5,4%, 5,4% et 5,1%. Ces usages en prison concernent donc deux fois plus souvent la cocaïne, dont 2,7% des détenus déclarent en avoir consommé au moins 6 fois. Parmi les usagers d’au moins l’une de ces quatre drogues, la moitié n’en a consommé qu’une seule (47%) tandis qu’un cinquième a déclaré au moins une consommation de chacune d’entre elles (21%).

Parmi ces usages de drogues en prison, la pratique de l’injection est particulièrement sensible, l’utilisation de seringue au sein de la détention étant considérée comme particulièrement dangereux par le personnel pénitentiaire. De fait, en France, la mise à disposition de seringue cristallise toujours fortement le débat autour de la mise en œuvre d’une politique de réduction des risques (RDR) en prison 2. Dans l’enquête, entre 1,4 et 5,7% des détenus ont dit avoir eu recours à l’injection d’une drogue ou d’un produit de substitution durant leur détention.

Des niveaux plus importants que ceux observés chez les hommes majeurs non incarcérés

La prévalence de l’usage quotidien de tabac est deux fois plus élevée parmi les détenus que parmi les hommes majeurs non incarcérés, appelés ci-après ‘population générale’ (25,4%, en 2023 3). À l’inverse, la consommation d’alcool en détention, dont la disponibilité est moindre que pour d’autres substances (en raison d’une plus grande difficulté à en faire trafic notamment), est très nettement inférieure à celle mesurée dans la population générale : seuls 16% des détenus ont déclaré en avoir bu depuis qu’ils sont incarcérés, dont seulement 4% plus de 6 fois alors qu’en 2021 (dernières données disponibles 4), 12,6% des hommes de 18 ans et plus déclaraient boire tous les jours de l’alcool, en France.

Pour les drogues illicites, la consommation en détention se révèle également plus importante qu’en population générale. Pour le cannabis, en particulier, la prévalence de l’usage quotidien est près de 9 fois plus élevée parmi les détenus que dans le reste de la population masculine (26% contre 3,2%) 5.

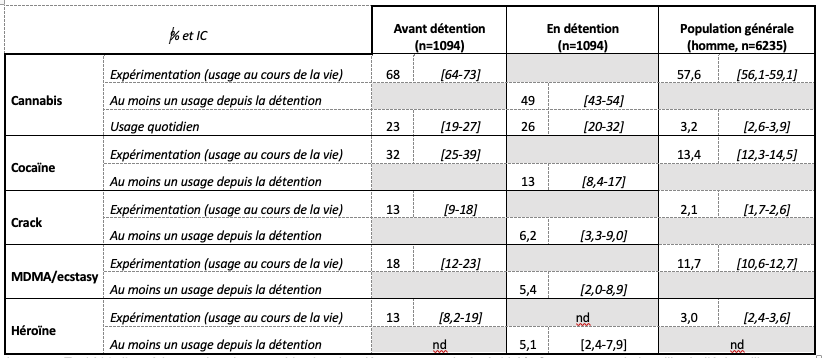

Pour autant, en interrogeant les usages avant la détention, et notamment ceux au cours de la vie, l’enquête ESSPRI permet la comparaison d’un même indicateur d’usage (l’expérimentation, c’est-à-dire au moins une fois dans la vie) dans les deux populations (Tableau 1). Ainsi, tous les niveaux d’expérimentation parmi les détenus, à l’exception de celui d’ecstasy (MDMA), se révèlent significativement plus élevés que ceux de la population générale. On constate, par ailleurs, que les niveaux d’usage au cours de la détention (la temporalité variant avec la durée d’incarcération) restent du même ordre de grandeur que les niveaux d’expérimentation dans la population générale, ce qui laisse supposer des niveaux de consommation plus importants en prison malgré une comparabilité limitée de l’indicateur (voir l’encadré Repères méthodologiques).

Pour la cocaïne, par exemple, le niveau d’expérimentation est près de trois fois plus important parmi les détenus, avec un niveau d’usage en détention égal au niveau d’expérimentation de la population générale (respectivement 12,6% et 13,4%).

Tableau 1. Prévalences de l’expérimentation (au moins une fois au cours de la vie) de substances psychoactives illicites chez les détenus et en population adultes hommes en 2023 (en %)

Lecture : En 2023, l’expérimentation de cannabis chez les détenus est estimée à 68 %. Compte tenu de la taille de l’échantillon et du plan d’échantillonnage, cela signifie qu’il y a 95 % de chances que la prévalence de l’expérimentation soit comprise entre 64 % et 73 % (IC à 95 %). Cette prévalence est significativement plus élevée que dans la population des hommes adultes âgés de 18 à 64 ans (57,6%) soit une prévalence comprise entre 56,1% et 59,1%. Comme les deux intervalles ne se chevauchent pas, on considère que les deux prévalences sont différentes. IC à 95% = intervalle de confiance (ou marge d’erreur) ;

Dans l’échantillon de détenus, les pourcentages sont arrondis à l’unité lorsqu’ils sont supérieurs à 10 % et au dixième lorsqu’ils sont inférieurs.

Sources : ESSPRI 2023, EROPP 2023 – OFDT.

Des consommations souvent antérieures à l’incarcération

Les résultats de l’enquête ESSPRI témoignent d’une exposition importante aux substances psychoactives chez les détenus hommes majeurs en France hexagonale, toutes durées de peine confondues, quel que soit le type d’établissement ou le statut pénal (en attente de jugement ou condamné). Les usages de tabac et de cannabis sont particulièrement importants au sein de la détention. En 2023, la moitié des détenus, en France, a fait usage au moins une fois d’une ou de plusieurs substances illicites ou interdites en prison (en ce qui concerne l’alcool) depuis leur incarcération. Ces niveaux d’usages de drogues se révèlent importants notamment en comparaison avec les niveaux observés en population générale.

Les substances psychoactives en prison les plus consommées sont, par ordre décroissant, le tabac, le cannabis et l’alcool, alors qu’il s’agit du tabac, de l’alcool et du cannabis dans la population générale.

Il convient de noter, pour conclure, qu’une grande majorité des détenus qui a consommé des substances psychoactives en détention déclarait dans le cadre de l’enquête des consommations importantes déjà avant leur incarcération, ce qui suggère que la prison est davantage un espace de continuité des usages qu’un espace d’initiation [1]. Dans cette photographie des consommations en prison, celle de boissons alcoolisées fait figure d’exception, s’agissant de la rare substance psychoactive dont la consommation baisse radicalement en détention.

Repères méthodologiquesESSPRI est une enquête sur un échantillon aléatoire de détenus hommes en France hexagonale incarcérés depuis plus de 3 mois et âgés d’au moins 18 ans. L’enquête est anonyme (aucune information susceptible d’identifier les détenus n’est recueillie). Elle repose sur le principe du sondage aléatoire à trois niveaux par grappes : 1) sélection des directions interrégionales des services pénitentiaires (DIPS); 2) sélection des quartiers au sein des établissements pénitentiaires retenues ; 3) tirage des échantillons de 120 ou 40 détenus dans chaque quartier tiré, en fonction de sa taille. Les personnes détenues tirées au sort sont toutes invitées à répondre à un questionnaire auto-administré sur tablette numérique, par groupe de 5 à 10, dans une salle d’activité des établissements sous la seule responsabilité d’un enquêteur formé. L’enquête s’est déroulée du 24 avril 2023 au 29 juin 2023. Sur les 2400 personnes tirées au sort, 1094 questionnaires se sont avérés exploitables, soit un taux de réponse de 45,6%. En raison de la faible proportion de femmes incarcérées (moins de 4 % de la population pénale), les femmes n’étaient pas concernées par ce premier volet. Par ailleurs, les territoires d’Outre-mer ont fait l’objet d’un volet spécifique en 2024. La taille limitée de l’échantillon (n=1094) et le tirage en grappes des détenus (plusieurs détenus au sein d’un même établissements ayant été interrogés) expliquent la précision relativement faible des indicateurs (c’est-à-dire que les prévalences ont des intervalles de confiance importants). En outre, le nombre limité de répondants rend difficile l’analyse des facteurs associés aux usages. Si les facteurs individuels, sociaux, familiaux ou socio-économiques des détenus sont comme en population générale, liés aux comportements d’usages, ces derniers s’inscrivent ici dans un environnement unique qu’il conviendrait évidemment de mieux saisir (la durée d’incarcération, les conditions de détention souvent dégradées, la promiscuité… sont probablement des facteurs qui pèsent sur les usages). Comparativement au cannabis la comparaison rigoureuse des niveaux d’usage est plus délicate pour les autres substances illicites, en raison de deux difficultés majeures. Premièrement, les durées d’incarcération variant fortement de quelques jours à plusieurs dizaines d’années, il n’est pas possible d’interroger les détenus selon des temporalités partagées et identiques à celles habituellement utilisées dans les enquêtes en population générale. Ensuite, une seconde difficulté tient au fait que les prévalences de drogues illicites autres que le cannabis sont très faibles en population générale. Malgré des tailles d’échantillon parfois élevées (plusieurs dizaines de milliers de répondant·e·s), la plupart des enquêtes représentatives menées en France ne permettent pas d’observer les niveaux d’usages les plus fréquents, la temporalité se limitant aux usages au cours de la vie ou au cours des 12 derniers mois. |

- Spilka S., Morel d’Arleux J. & Simioni M. (2024). Les consommations de drogues en prison – Résultats de l’enquête ESSPRI 2023. Tendances, OFDT, n° 163, 6 p.

https://www.ofdt.fr/sites/ofdt/files/2024-05/ofdt_tend163.pdf[↑] - Dos Santos M., Michel L. & Jauffret-Roustide M. (2021). « Les malentendus liés à la réduction des risques en prison », Anthropologie & Santé, 22,

https://doi.org/10.4000/anthropologiesante.6272[↑] - Pasquereau A., Guignard R., Andler R., Le Nézet O., Spilka S., Obradovic I., Airagnes G., Beck F. & Nguyen-Thanh V. Prévalence du tabagisme en France hexagonale en 2023 parmi les 18-75 ans, résultats de l’édition 2023 de l’enquête EROPP de l’OFDT. Le point sur, novembre 2024. Saint-Maurice : Santé publique France, 7 p[↑]

- Andler R., Quatremère G., Richard J.-B., Beck F., Nguyen Thana V. (2024). La consommation d’alcool des adultes en France en 2021, évolutions récentes et tendances de long terme. Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire, n° 2, p. 22-31.[↑]

- Spilka S., Le Nézet O., Janssen E., Brissot A., Philippon A. & Eroukmanoff V. (2024). Les niveaux d’usage des drogues illicites en France en 2023 – Résultats de l’enquête EROPP 2023. Tendances, OFDT, n° 164, 4 p.

https://www.ofdt.fr/sites/ofdt/files/2024-06/tendances_164_eropp.pdf[↑]

Ne manquez rien de l'actu addictions

Chaque vendredi, retrouvez l'actualité, les prochaines formations ou encore les publications du GREA.