Dépendances 55 - Médicaments psychoactifs: La dépendance aux médicaments psychotropes en population générale

juillet 2015

La dépendance aux médicaments psychotropes en population générale

Philippe Le Moigne (chargé de Recherche à l’INSERM* et chercheur au CERMES3)

Il y a quelques années, nous avions entrepris avec mon équipe d’interviewer des consommateurs et des consommatrices de médicaments psychotropes (d’anxiolytiques, d’hypnotiques et/ou d’antidépresseurs), et plus particulièrement des consommateurs au long cours, c’est-à-dire dont le recours est supérieur à cinq ans, mais qui pouvait s’étendre sur plus de vingt ans. Ces personnes ont été sélectionnées en population générale, à partir des indications fournies par leurs médecins traitants, qui étaient tous des médecins généralistes. Ceux-ci ont été choisis sur la base d’une cartographie des ordonnances de 10.000 patient·e·s résidant dans une agglomération du Nord-Ouest de la France. Nous avons ensuite sélectionné les médecins selon que leur lieu d’exercice était associé à des taux de prescription faibles ou élevés et, par leur intermédiaire, interviewé plus de 60 patient·e·s 1.

Le propos de cet article est de considérer, qu’au-delà de la chronicité de ces usages, se trouvent mêlés des univers assez différents s’agissant 1) des manières de concevoir son identité, 2) de considérer les problèmes vécus et d’en définir les causes, 3) et du rapport entretenu à l’égard des médicaments. Au terme de quoi, il devient possible d’observer que la chronicité engage des formes de pharmacodépendance différentes par leur nature et leur degré2.

Les recours conjoncturels et le spectre de la dépendance

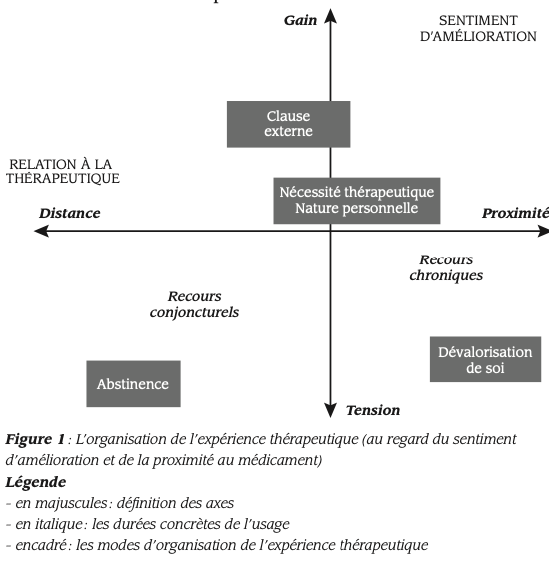

Pour mieux donner à voir ce phénomène, il peut être bon de distinguer les recours chroniques des recours conjoncturels, c’est-à-dire des recours épisodiques, inférieurs à l’année. Ceux-ci représentent plus de 80% des recours prescrits aux 10 millions de Français qui consomment chaque année ces médicaments. Ils sont conjoncturels, précisément, parce que les problèmes qui leur sont liés sont eux-mêmes conjoncturels : difficultés passagères au travail, crise conjugale, le cas échéant, un deuil, etc. La plupart des recours demeurent conjoncturels également parce que l’image des médicaments psychotropes demeure associée à l’induction possible d’une dépendance. De sorte qu’une partie importante des recours reste inférieure aux recommandations qui encadrent la prescription : ainsi, 50% des recours aux antidépresseurs sont inférieurs à six mois. Ici, l’identité personnelle et le problème à surmonter sont clairement distingués du médicament, au point même de paraître s’opposer comme dans le cas où la thérapeutique prescrite n’est pas consommée. Alors comment le recours peut-il devenir chronique ? Trois cas de figure peuvent être distingués ici (voir figure 1).

Les recours circonstanciels : la clause externe

Ces consommateurs étaient souvent âgés de 40 à 50 ans, et appartenaient pour l’essentiel à l’univers des employés. Le recours est structuré par une clause dite « relationnelle » ou « sociale », c’est-à-dire par la situation familiale ou la condition de vie de l’usager : comme tout à l’heure, il peut s’agir d’un divorce, d’une séparation, d’un conflit au travail, d’une situation de chômage, etc. Sauf qu’ici le problème ou le conflit vécu est devenu structurel ou durable, même si une solution reste envisageable en probabilité. Dans la mesure où la médecine n’a pas prise sur ces circonstances, mais qu’elle en reconnaît la légitimité, la durée de la consommation s’élève souvent à plusieurs années.

Ici, la chronicité n’engage pas un rapport problématique aux médicaments dans la mesure où l’usage répond à l’attente d’un maintien de soi devant une situation jugée contraignante, voire dégradante. Parce que l’amélioration de la condition de vie de ces personnes dépend d’un facteur jugé extérieur à la consommation elle-même, le recours aux médicaments n’est pas investi pour lui-même et n’est donc pas surinvesti par l’usager.

Les recours fatalistes : l’absence de perspectives

Le deuxième cas de figure du recours chronique a trait à un usage fataliste. Là encore, les personnes interrogées appartenaient plus souvent au monde des ouvriers et des employés. Cet univers de consommation est celui d’une population plus âgée, dominée par le vieillissement, la maladie organique et plus rarement par les difficultés professionnelles. Ces consommateurs justifient leur durée de recours – aux benzodiazépines en particulier – en vertu d’une nécessité thérapeutique. Ils doivent faire face et le médicament contribue, au quotidien, au maintien d’un bien-être minimal face à la maladie ou à l’isolement.

Autrement dit, la chronicité, qui peut impliquer ici plus de vingt ans d’usage, est tolérée, y compris par les prescripteurs, dans la mesure où aucune perspective d’amélioration ne peut être escomptée. C’est particulièrement vrai du traitement de l’insomnie chronique. Dans ce cas, la légitimité du recours est souvent bâtie sur deux arguments : la nécessité impérieuse de dormir, et la « nature » du patient. Ces usagers au long cours se disent en effet porteurs d’une disposition personnelle à l’insomnie, le cas échéant, d’une « personnalité anxieuse ». Dans la mesure où ce trait est dit structurel, la prescription s’engage à devenir chronique. Il ne s’agit donc pas de maintenir une identité face à un environnement problématique, il s’agit plutôt de « faire avec son identité » ou « avec sa maladie », faute de mieux.

La proximité aux médicaments est plus grande ici. D’ailleurs, les tentatives d’abstinence, notamment à l’égard des hypnotiques sont révélatrices : elles empêchent ces patients de dormir. Pour eux, c’est une preuve qu’ils sont bien de nature insomniaque. Autrement dit, la thérapeutique devient d’autant plus nécessaire qu’elle conforte le symptôme que les usagers s’attribuent et les explications qu’ils cherchent à en donner. Néanmoins, on ne peut évoquer ici l’idée d’un surinvestissement thérapeutique dans la mesure où, le plus souvent, aucune amélioration n’est visée à terme : il s’agit de soulager une difficulté chronique qu’aucune molécule ne saurait guérir. Là encore, trouble et thérapeutique sont distingués, même si le sens qui leur est accordé fait en sorte qu’ils se renforcent mutuellement.

Le recours identitaire : le médicament comme problème personnel

Dans le dernier cas, l’usage des médicaments se confond littéralement avec un problème personnel, si bien qu’il est possible de parler ici d’un « recours identitaire ». Ces patient·e·s étaient plus jeunes, soit âgés de 40 ans en moyenne, et appartenaient le plus souvent aux classes moyennes, en particulier à l’univers des enseignants et des travailleurs sociaux. La prescription est organisée par les antidépresseurs, généralement associés à des anxiolytiques et des hypnotiques. Le symptôme est défini dans les termes de la dépression, ou d’une forme plus fruste du trouble qu’on qualifie généralement de « dépressivité ». Toutefois, dans ce cas, la légitimité du mal-être ne peut se prévaloir d’une cause événementielle ou organique, et ne peut pas plus être rapportée à un penchant naturel. Pourquoi ? Parce que les usagers de ce type font part d’un rapport à soi dominé par l’attente d’autonomie et par la responsabilité personnelle, voire par ce que Danilo Martucelli désigne comme une responsabilisation à outrance. La chronicité, qui peut impliquer ici plus de vingt ans d’usage, est tolérée, y compris par les prescripteurs, dans la mesure où aucune perspective d’amélioration ne peut être escomptée 3. Leur vision de l’individu est dynamique et, plus qu’ailleurs, auto-centrée. Dans la mesure où l’identité doit ici être produite et non assignée par autrui, toute difficulté tend à être lue comme le symptôme d’une incapacité personnelle, ayant pour conséquence une dévalorisation de soi. Les facteurs contextuels sont minorés et la situation est d’abord vécue comme personnelle.

La trajectoire de consommation de ces usagers ajoute de fait à ce sentiment. En effet, comme l’a montré Claudie Haxaire, après quelques mois de traitement, certains prescripteurs finissent par douter de la réalité de la plainte et par l’attribuer à l’insuffisance du patient 4. Mais cette dévalorisation est également entretenue par l’usage des médicaments. En effet, cet usage n’acquiert jamais tout à fait ici la valeur d’une nécessité : le recours à la chimie apporte un effet stabilisateur, mais c’est l’abandon de toute thérapeutique qui incarne l’idéal de ces usagers. Autrement dit, le renoncement à toute ordonnance marquerait la restauration de leur capacité d’autonomie et d’initiative. Comme l’a souligné Diana North à propos de groupes d’auto-support œuvrant dans le domaine de la dépendance aux benzodiazépines, le rapport aux médicaments psychotropes tend à devenir proprement chronique et problématique lorsque le médicament lui-même fait partie intégrante des problèmes que le patient cherche à résoudre 5. Pour ces usagers, la chronicité, qui se mesure souvent à plus de dix ans d’usage, résonne donc directement comme un désaveu personnel.

Qu’en est-il précisément ici de ce rapport aux médicaments ? Devant l’absence d’amélioration, ces patients ont tendance, dans un premier temps, à mettre en cause le produit. Mais l’adoption d’un nouveau médicament ou d’une nouvelle combinaison de produits ne donne pas toujours les résultats escomptés. Cette absence d’amélioration renvoie le patient à lui-même. En effet, ces consommateurs considèrent souvent que l’efficacité de la thérapeutique est variable, et que cette variabilité dépend d’abord d’un facteur personnel. Autrement dit, si le nouveau traitement a échoué, c’est là encore parce qu’il n’était pas adapté à leur individualité.

C’est pourquoi l’investissement dans le produit atteint chez ces patients un point culminant : ils sont à l’affût de toute nouveauté thérapeutique, et vont parfois jusqu’à construire des schémas d’usage complexes où les variations du dosage et les circonstances de la prise sont pensées dans leurs moindres détails. Un enseignant avait par exemple inscrit le moment de ses prises et leur dosage sur un feuille d’emploi du temps qu’il avait collé sur son réfrigérateur, l’idée étant de faire coïncider au mieux ses prises et ses dosages avec ses horaires de cours, l’idée étant également de tester des variations de posologie en notant leurs effets chaque matin et chaque soir durant une période donnée, comme dans une expérimentation.

Rarement, la relation aux produits n’est donc marquée plus qu’ici par une tension. Le recours paraît à la fois « stabiliser » ces patients et induire un nouveau mal-être. Pour autant, ces patients ont peu à voir avec les injecteurs d’opiacés qui recourent aux benzodiazépines, comme adjuvants ou pour soulager leur douleur. Néanmoins, certaines similitudes sont flagrantes avec de nombreuses toxicomanies. Ici également, le produit devient définitoire du sujet. Autrement dit, bon gré, mal gré, le médicament finit par être placé au centre du quotidien et de la définition identitaire de la personne. Il agit à la fois comme une ressource mais également comme le problème à résoudre, d’abord et surtout aux yeux mêmes de l’usager. C’est bien en ce sens qu’on peut parler de pharmacodépendance.

Conclusions

On peut donc observer que la durée des recours, et leur caractère pour partie problématique, varient selon la nature mais également l’interprétation que l’usager donne à son problème, d’une part, et le rapport qu’il entretient à l’égard du médicament, d’autre part. Dans la mesure où ce rapport reste encore associé aujourd’hui au spectre de la dépendance, lorsque le problème rencontré par le patient est temporaire, le recours tend lui aussi à le rester. Lorsque les difficultés deviennent structurelles, le recours peut devenir chronique, tout en s’entourant d’une certaine légitimité, à condition que l’usager puisse être dédouané pour partie au moins du problème qu’il subit. C’est le cas par exemple s’il souffre d’une maladie chronique ou d’un conflit durable au travail. L’engagement dans le recours chronique prend, en revanche, une forme plus contradictoire lorsque le problème vécu est interprété dans les termes d’une inaptitude personnelle. Ici, la consommation perd sa légitimité et gagne en tension. C’est pourquoi, elle s’avère toujours un peu plus nécessaire.

La dynamique de la consommation tend alors à fixer le problème (et sa solution), soit dans l’individu lui-même, soit dans le produit consommé. Il y a là un dualisme entre deux natures, le soi et la substance, qui ne peut être dépassé que par l’introduction d’une relation. Le fait de se considérer non plus comme un soi mais comme une personne, c’est admettre d’être toujours façonné par ses liens, moraux, affectifs ou professionnels. La substance perd alors la propriété qui lui est conférée ici : elle n’a pas prise sur nos relations. C’est en replaçant ainsi l’usager dans le réseau des liens qu’il a tissés, et dont il dépend, que l’on pourra le conduire à se défaire de l’illusion de son indépendance à l’égard d’autrui, et de l’étayage qu’elle peut offrir à la dépendance aux médicaments psychotropes.

- Le Moigne P. La dépendance aux médicaments psychotropes : de la psychopharmacologie aux usages. Drogues, Santé et Société, 2008 ;7 : 55-88.[↑]

- Le Moigne P. Le phénomène de pharmacodépendance en population générale. In. Expertise Collective INSERM, Médicaments psychotropes. Mésusage et pharmacodépendance. Paris : Editions INSERM, 2012, pp. 133-147.[↑]

- Martucelli D. Figures de la domination. Revue Française de Sociologie, 2004 ; 45 : 469-497.[↑]

- Haxaire C. Mise en récit de la souffrance de patients par des médecins généralistes de Bretagne Occidentale. Paris : Cesames, 2005.[↑]

- North D., Davis P., Powell A. Patients responses to benzodiazepines medication: a typology of adaptive repertoires developed by Long-term users. Sociology of Health and Illness, 1995 ; 17 : 632-650.[↑]

Ne manquez rien de l'actu addictions

Chaque vendredi, retrouvez l'actualité, les prochaines formations ou encore les publications du GREA.