Dépendances 55 - Médicaments psychoactifs: Usage de médicaments psychoactifs dans la population

juillet 2015

Usage de médicaments psychoactifs dans la population

Etienne Maffli & Luca Notari (Addiction Suisse)

Les données les plus récentes sur l’usage de médicaments psychoactifs dans la population proviennent de l’enquête CoRolAR 2013 du Monitorage suisse des addictions 1. Cette enquête téléphonique est menée annuellement depuis 2011 sur la base d’échantillons représentatifs de la population d’environ 11’000 personnes âgées de 15 ans et plus.

Les questions portent sur l’usage de trois catégories de médicaments considérées comme critiques du point de vue de leur potentiel dépendogène: Les analgésiques « à effet puissant » 2, les somnifères et/ou tranquillisants et les stimulants 3. Pour chacune de ces catégories, les prévalences d’usage (au moins une utilisation) au cours des 12 derniers mois et au cours des 30 derniers jours sont investiguées, tout comme le mode d’obtention des médicaments. En cas d’utilisation au cours des 30 derniers jours, les personnes sont aussi interrogées sur la fréquence d’utilisation, et lorsque celle-ci est quotidienne (ou presque), sur la durée d’une telle utilisation, ce qui permet de situer la probabilité d’une dépendance. De telles données manquaient en Suisse depuis la réalisation d’une vaste étude sur la problématique de l’abus de médicaments il y a une quinzaine d’années 4.

Utilisation régulière prolongée et mésusage

Pour les somnifères et tranquillisants de type benzodiazépinique ou analogue, la probabilité d’un usage problématique peut être considérée comme élevée en cas de prise quotidienne sur une longue durée. En effet, une telle utilisation n’est pas reconnue comme indication médicale pertinente 5, les effets secondaires prenant progressivement le dessus sur les bénéfices visés et une dépendance (au moins physiologique) s’installant inévitablement 678).

Il peut en revanche y avoir des indications médicales pour une prescription à long terme d’analgésiques à action centrale (généralement des opioïdes), tels que ciblés par l’enquête. Ici, le seul critère de la durée d’une utilisation régulière ne sera donc pas suffisant pour supposer un mésusage.

Quant aux stimulants visés par la question correspondante de l’enquête, principalement le méthylphénidate (Ritaline®), les évidences et les arguments en faveur d’une prescription à long terme pour combattre les troubles d’attention liés ou non à une hyperactivité (TDAH) ne font peut-être pas l’unanimité 9. Il s’agit toutefois d’une pratique médicale courante qui dans le cas d’une prescription conforme aux recommandations acceptées ne saurait être mise en doute. Le traitement de la narcolepsie (attaques de sommeil incontrôlables) peut également nécessiter une utilisation régulière. De même que pour les analgésiques, l’information sur la durée d’utilisation n’est donc pas suffisante pour déterminer les éventuels mésusages. Pour ces deux catégories de médicaments classés comme stupéfiants, il est néanmoins important de pouvoir suivre l’évolution des taux d’utilisation régulière prolongée au sein de la population dans une perspective de surveillance 10.

Analyse ciblée des données de 2013

Pour les analyses, un seuil d’une année d’utilisation quotidienne (ou presque) a été défini sur la base des informations récoltées sur la fréquence et la durée d’utilisation des trois catégories de médicaments investiguées. Des échelons plus détaillés (jusqu’à un seuil de trois ans) ont été mesurés et sont documentés dans le rapport général 1.

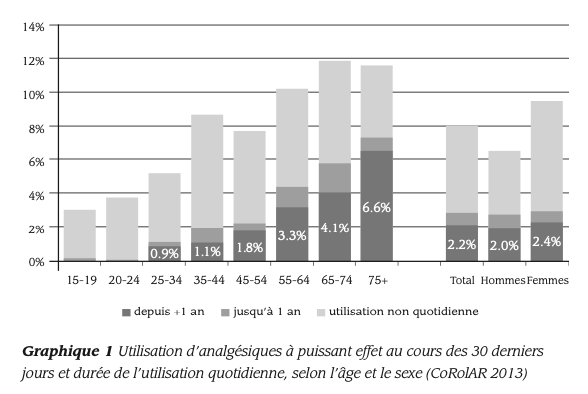

Analgésiques à effet puissant

Selon les résultats de l’enquête de 2013, 18.0% de la population résidente âgée de 15 ans et plus ont au moins pris une fois un analgésique à effet puissant au cours des 12 derniers mois (hommes 16.0% ; femmes: 19.9%). Ils étaient encore 8.5% à avoir eu recours à un tel médicament au cours des 30 derniers jours (hommes : 6.9% ; femmes: 10.0%). Les analgésiques considérés ont été prescrits par un médecin dans 92% des cas (délivrés par le médecin directement ou en pharmacie sur ordonnance). Le graphique 1 présente les prévalences à 30 jours et les taux d’utilisation quotidienne (ou presque) d’une durée de plus d’un an (segment foncé des barres) selon l’âge, au total et selon le sexe.

Les résultats révèlent que non seulement la prévalence au cours des 30 derniers jours, mais aussi la part de l’utilisation quotidienne d’analgésiques à long terme tendent à augmenter avec l’âge. On observe aussi que la prévalence sur les 30 derniers jours est plus élevée chez les femmes, alors que cette différence est moins marquée lorsque seule l’utilisation à long terme est considérée. En tout, les personnes prenant des analgésiques à puissant effet tous les jours (ou presque) depuis plus d’un an représentent 2.2% de la population résidente de 15 ans et plus.

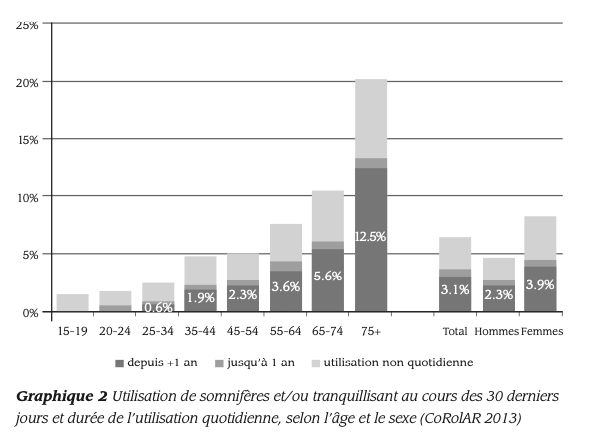

Somnifères et/ou tranquillisants

L’enquête révèle une prévalence d’utilisation de somnifères et/ou tranquillisants de 10.2% au cours des 12 derniers mois au sein de la population résidente âgée de 15 ans et plus (hommes 7.7%; femmes 12.6%). La prévalence sur les 30 derniers jours s’élève quant à elle à 6.7% (hommes 4.9%; femmes: 8.5%). Les somnifères et/ou tranquillisants rapportés ont été prescrits par un médecin dans 86.1% des cas (délivrés par le médecin directement ou en pharmacie sur ordonnance). Les résultats concernant une utilisation quotidienne (ou presque) de plus d’un an (portion foncée des barres) ainsi que les prévalences à 30 jours sont présentés dans le graphique 2 par tranche d’âge, au total et par sexe.

Comme pour les analgésiques à effet puissant, la prévalence d’utilisation au cours des 30 derniers jours augmente avec l’âge, tout comme le taux d’utilisation quotidienne (ou presque) sur une durée de plus d’un an. Cette augmentation s’accentue dans la dernière tranche d’âge et ce ne sont pas moins de 12.5% des personnes de 75 ans et plus qui rapportent un usage quotidien d’une durée de plus d’un an. On observe également des prévalences plus élevées chez les femmes que chez les hommes. Globalement, le taux d’utilisation quotidienne (ou presque) sur une durée de plus d’un an atteint 3.1% de la population résidente âgée de 15 ans et plus.

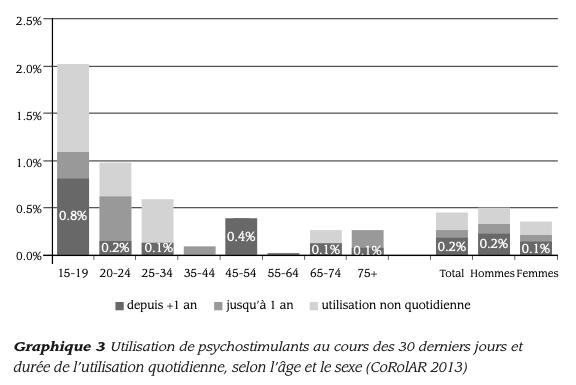

Stimulants

Comparée aux deux premières catégories de médicaments psychoactifs, l’utilisation de stimulants est nettement moins répandue: la prévalence d’utilisation au cours des 12 derniers mois s’élève à 0.7% et celle sur les 30 derniers jours à 0.5%. A l’inverse des analgésiques et des somnifères/tranquillisants, ce sont les hommes qui ont une prévalence à 12 mois plus élevée que les femmes (hommes 1.0%; femmes 0.5%). Cette différence est moins marquée si l’on considère les 30 derniers jours (hommes : 0,5%; femmes 0.4%). Les stimulants considérés ont été prescrits par un médecin dans 72.3% des cas (délivrés par le médecin directement ou en pharmacie sur ordonnance). Le graphique 3 présente les prévalences d’utilisation au cours des 30 derniers jours et les taux d’utilisation quotidienne (ou presque) d’une durée de plus d’un an (segment foncé des barres) selon l’âge, au total et selon le sexe.

Contrairement aux autres catégories de médicaments investiguées, c’est dans la classe d’âge la plus jeune (15-19 ans) que l’on trouve le taux d’utilisation à long terme (plus d’un an) le plus élevé et les prévalences à 30 jours vont en diminuant jusqu’à l’âge de 35 ans. Les fluctuations rencontrées dans les autres catégories d’âge sont plus difficilement interprétables, d’autant plus que le nombre de cas devient très petit et donc sujet à des biais dus à l’échantillonnage et aux pondérations. En tout, les personnes prenant de façon quotidienne (ou presque) des psychostimulants depuis plus d’une année représentent 0.2% de la population résidente, tous âges confondus à partir de 15 ans.

Discussion

Les données récoltées dans le cadre de l’enquête CoRolAR sont les seules disponibles en Suisse permettant d’appréhender l’ampleur de l’usage quotidien et prolongé de catégories de médicaments avec un fort potentiel de dépendance au sein de la population. Les taux les plus élevés sont observés dans la catégorie des somnifères et/ou tranquillisants. Il s’agit certainement dans la majorité des cas de benzodiazépines ou de principes actifs analogues (p. ex. zolpidem) car plus de 85% de ces médicaments ont été obtenus sur prescription médicale (toutes durées d’utilisation). Ce sont les personnes âgées qui sont particulièrement concernées, de même que les femmes en général. Ces particularités, de même que des prévalences plus élevées en Suisse romande et italienne (voir rapport, 1) sont observées depuis longtemps 411. La prévalence de 3.1% d’utilisation quotidienne (ou presque) sur une durée de plus d’un an dans la population générale peut être considérée comme élevée sachant qu’il n’y a pratiquement pas d’indication médicale reconnue pour une telle durée d’utilisation régulière, qu’il existe un fort risque de dépendance et que certains des effets secondaires peuvent avoir de sérieuses conséquences 12713. Si cet usage, souvent qualifié de dépendance silencieuse, est connu depuis de nombreuses années, il semble qu’aucune mesure effective n’ait pu être mise en place jusqu’ici pour le réduire. Les prévalences d’utilisation observées tous les 5 ans dans le cadre de l’Enquête suisse sur la santé ainsi que les chiffres annuels du marché des médicaments n’ont en effet que très peu fluctué au cours du temps 1415.

Les difficultés pratiques liées à l’arrêt d’un traitement aux benzodiazépines (ou substances analogues) ont certainement été largement sous-estimées jusqu’ici. La proportion relativement faible des utilisations quotidiennes d’une durée inférieure à un an comparées à celles qui dépassent ce seuil, laisse supposer que les tentatives de cesser le traitement surviennent souvent trop tardivement, même dans le cadre des limites de temps recommandées (pour les somnifères, maximum 4 semaines). En effet, un arrêt du jour au lendemain, même après seulement deux ou trois semaines d’utilisation quotidienne, peut déjà induire des symptômes de sevrage (par exemple une insomnie ressentie encore plus durement que celle qui avait été à l’origine de la prescription). La réduction progressive des doses 16 – la règle de base pour un sevrage – peut vite s’avérer compliquée à réaliser, surtout lorsqu’il s’agit de personnes âgées. Les intentions d’arrêter le traitement peuvent alors être abandonnées ou remises à plus tard. Des progrès pourraient être réalisés en renforçant toute mesure pratique facilitant la réussite de la conclusion du traitement (informations claires et compréhensibles pour préparer la fin du traitement aussi tôt que possible, gamme de dosages simple d’utilisation pour un programme de réduction etc.). Cependant, sans une veille plus conséquente des ordonnances telle qu’elle est déjà pratiquée dans quelques cantons pour certaines benzodiazépines particulièrement sujettes à l’abus (utilisation d’un carnet officiel à ordonnances numérotées comme pour les analgésiques opioïdes ou les psychostimulants), les espoirs d’améliorer la situation restent minces. De telles mesures ne devraient cependant pas entraver la possibilité de prescrire ces médicaments qui restent fort utiles et nécessaires dans les cadres d’indications reconnues (voir dans ce numéro l’interview de Berthel).

Dans un contexte de surveillance plus accrue que pour la prescription de benzodiazépines, le risque d’un mésusage de substances dépendogènes semble en effet moins probable. Cela vaut notamment pour les psychostimulants, pour lesquels les prévalences d’utilisation régulière à long terme observées sont plus rares et semblent assez bien correspondre aux recommandations de prescription pour le traitement des troubles du déficit de l’attention (lié ou non à de l’hyperactivité). Celles-ci préconisent en effet de ne pas commencer les traitements avant l’âge de 6 ans et de ne pas les prolonger au-delà de 18 ans.

Les résultats ne permettent pas de conclusions claires pour ce qui est des analgésiques à action centrale. Cependant, les liens observés avec l’âge, et par conséquent avec la probabilité accrue de l’émergence de troubles chroniques engendrant de fortes douleurs, laissent supposer qu’ils sont généralement utilisés à bon escient. Le remise de ces médicaments étant par ailleurs contrôlée étroitement, les possibilités de diversion paraissent plus limitées que dans le cas des somnifères ou tranquillisants. Il convient cependant de rester vigilant, compte tenu des développements observés à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, où le rôle des analgésiques opioïdes semble être important dans le retour des addictions aux opioïdes sur le devant de la scène (voir dans ce numéro l’article de Zobel et Broers).

Limitations

Il faut rappeler qu’il s’agit d’une enquête téléphonique qui n’atteint pas les personnes vivant dans des homes ou autres institutions, ni celles qui ne sont pas en mesure de répondre par téléphone. Il n’est donc pas exclu que les chiffres soient quelque peu sous-estimés, sans oublier le phénomène de la désirabilité sociale qui peut également retenir certaines personnes de parler ouvertement. D’un autre côté, il n’est pas impossible que certaines personnes interrogées rapportent l’usage de remèdes plus anodins malgré la précision des questions. Le taux élevé de médicaments obtenus sur ordonnance ou délivrés directement par le médecin suggère néanmoins que ce type de confusion reste limité, peut-être à l’exception des stimulants.

Remerciements

Nous remercions l’Office fédéral de la santé publique qui finance le Monitorage suisse des addicitions et l’enquête CoRolAR.

- Gmel, G., Notari, L. & Gmel, C. (2015). Suchtmonitoring Schweiz: Einnahme von psychoaktiven und anderen Medikamenten in der Schweiz im Jahr 2013. Sucht Schweiz, Lausanne. http://www.suchtmonitoring.ch/docs/library/gmel_ro5s777xlr7l.pdf[↑][↑]

- « médicaments contre la douleur avec un puissant effet analgésique (donc pas des médicaments usuels contre les maux de tête comme l’Aspirine® ou le paracétamol) »[↑]

- « médicaments pour renforcer l’attention ou pour rester éveillé, comme de la Ritaline®, du Modasomil® ou du Concerta® »[↑]

- Maffli, E. & Bahmer, U. (1999). Gebrauch von Medikamenten mit Abhängigkeitspotential in der Schweiz. Forschungsbericht Nr 33. Lausanne : Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme (SFA).[↑][↑]

- Les recommandations officielles limitent la durée de prescription généralement à maximum quatre semaines pour les somnifères et jusqu’à deux ou trois mois pour certains tranquillisants (voir compenmdium.ch[↑]

- Jahnsen, K., Roser,Roser, P. & Hoffmann, K. (2015). The problems of long-term treatment with benzodiazepines and related substances: prescribing practice, epidemiology, and the treatment of withdrawal. Deutsches Ärzteblatt International 112(1-2): 1–7. http://www.ncbi.nlm.nih. gov/pmc/articles/PMC4318457/[↑]

- Baldwin, D.S., Aitchison, K., Bateson, A.,Curran, H.V., Davies, S., Leonard, B., Nutt, D.J., Stephens, D.N. & Wilson, S. (2013). Benzodiazepines: Risks and benefits. A reconsideration. Journal of Psychopharmacology 27(11): 967–971.[↑][↑]

- Ashton, H. (2002). Les Benzodiazépines: Comment agissent-elles et comment s’en sevrer? http://www. benzo.org.uk/freman/index.htm[↑]

- Currie, J., Stabile, M. & Jones, L. (2014). Do Stimulant Medications Improve Education and Behavioral Outcomes for Children with ADHD? Journal of Health Economics 37: 58–69.[↑]

- Communiqué de presse du 19.11.2014 du Conseil fédéral. La prescription de ritaline ne nécessite pas un encadrement supplémentaire. http://www.aspedah.ch/images/rapport_communique_presse_cf.pdf[↑]

- Notari, L., Le Mével, L., Delgrande Jordan, M., & Maffli, E. (2014). Zusammenfassende Ergebnisse der Schweizerischen Gesundheitsbefragungen 2012, 2007, 2002, 1997 und 1992 hinsichtlich des Konsums von Tabak, Alkohol, Medikamenten und illegalen Drogen (Forschungsbericht Nr. 70). Sucht Schweiz, Lausanne. http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/RR_70[↑]

- 3Jahnsen, K., Roser, P. & Hoffmann, K. (2015). The problems of long-term treatment with benzodiazepines and related substances: prescribing practice, epidemiology, and the treatment of withdrawal. Deutsches Ärzteblatt International 112(1-2): 1–7. http://www.ncbi.nlm.nih. gov/pmc/articles/PMC4318457/[↑]

- Ashton, H. (2002). Les Benzodiazépines: Comment agissent-elles et comment s’en sevrer? http://www. benzo.org.uk/freman/index.htm[↑]

- Vente de somnifères et tranquillisants, voir http://www.suchtmonitoring.ch/fr/6/4.html[↑]

- Notari, L., Le Mével, L., Delgrande Jordan, M., & Maffli, E. (2014). Zusammenfassende Ergebnisse der Schweizerischen Gesundheitsbefragungen 2012, 2007, 2002, 1997 und 1992 hinsichtlich des Konsums von Tabak, Alkohol, Medikamenten und illegalen Drogen (Forschungsbericht Nr. 70). Sucht Schweiz, Lausanne. http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/RR_70[↑]

- 8Lader, M., Tylee, A. & Donoghue, J. (2009). Withdrawing benzodiazepines in primary care. CNS Drugs 23(1):19-34. http://www.shawnhersevoortmd.com/ uploads/BZD_in_PC.pdf[↑]

Ne manquez rien de l'actu addictions

Chaque vendredi, retrouvez l'actualité, les prochaines formations ou encore les publications du GREA.