Dépendances 12 - Former des spécialistes en addictions?: La politique de formation en matière de dépendances de l’OFSP: une approche par étapes

décembre 2000

La politique de formation en matière de dépendances de l’OFSP: une approche par étapes

René Stamm (responsable du domaine formation à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), Berne)

Introduction

Les ressources nécessaires pour assurer la production d’une offre de formation en matière de dépendances avaient été incluses dans le Paquet de mesures destinées à diminuer les problèmes de drogue dès sa conception en 1990. La Confédération assumait ainsi les obligations légales qui lui sont conférées par l’art. 15c de la LStup. Le domaine de la formation, qui est considéré stratégiquement comme une mesure de soutien aux domaines d’intervention (prévention, thérapie et réduction des risques), a deux objectifs principaux:

-

accroître le nombre de personnes exerçant une activité dans le secteur des addictions qui soient au bénéfice de formation, et ceci pour toute la Suisse, dans les secteurs drogue et alcool et pour les principales professions représentées

-

assurer une offre de formation de qualité qui corresponde aux besoins des professionnels et des institutions.

La formation doit par ailleurs renforcer la collaboration interprofessionnelle, renforcer le statut professionnel des acteurs et contribuer à diminuer leur burn-out. En résumé, elle doit contribuer à la professionnalisation d’un domaine d’activités relativement jeune, en tout cas en ce qui concerne le domaine des drogues illégales.

La question centrale qui se pose est de savoir quelle offre de formation est la plus pertinente pour donner aux intervenants les connaissances et compétences nécessaires pour remplir leur fonction principale: soutenir les personnes alcooliques ou toxicomanes dans leurs efforts de recouvrir santé et réintégration sociale.

La complexité de la tâche

Cette question est extrêmement complexe en raison des éléments qui caractérisent ce champ professionnel:

-

une problématique qui touche les dimensions bio-psycho-sociales

-

par conséquent, une multitude de professions impliquées qui ont chacune développé des approches du problème différentes

-

la non-existence d’une théorie générale de la dépendance à laquelle les acteurs de toutes les disciplines pourraient se référer et à partir de laquelle pourrait être élaboré un concept de formation.

Toute tentative pour concevoir une formation qui aurait l’ambition de tenir compte de cette complexité se heurte à de longues discussions préalables pour définir un tronc conceptuel commun entre les disciplines impliquées. Ajoutez à ces problèmes de fond quelques caractéristiques helvétiques telles que le plurilinguisme, l’esprit fédéraliste et quelques vieilles luttes partisanes, sur fond de lutte idéologique ou de pouvoir entre structures établies, et chacun mesurera l’ampleur de la tâche à réaliser!

La première étape

La première étape a été marquée à l’OFSP par une approche très pragmatique. Ses responsables sont partis de l’idée suivante: qui mieux que les associations professionnelles savent quels sont les besoins de formation et l’offre qui devra en découler? Il leur a donc confié le mandat de conceptualiser et organiser une offre de formation. VSD et GREAT se sont attelés à la tâche et ont estimé nécessaire de créer deux nouvelles structures, «convers» et «ARIA», pour s’assurer que les professionnels puissent s’identifier avec cette offre. Un premier programme de perfectionnement professionnel était mis sur pied en Suisse alémanique dès 1992, suivi par un cursus de formation continue en Suisse romande. Une évaluation comparative des deux modèles commandée par l’OFSP à la KWB, un organisme universitaire spécialisé en politique de formation, a rapidement révélé les lacunes de cette première approche confiée aux seuls professionnels du terrain (Wicki, 1994):

- les acteurs de toutes les professions n’ont pas été touchés (les médecins par exemple)

- le secteur de l’alcool restait en marge

- l’offre de formation était peu mise en réseau avec les structures existantes, de formation ou de prise en charge

- la couverture de l’offre n’était pas nationale

- la définition des besoins, en termes de contenu, restait très sélective

- l’organisme de financement avait peu de moyens d’intervention.

Ces critiques sont à mettre en perspective avec une connaissance encore très superficielle que tous les principaux acteurs incriminés avaient alors de la complexité du problème et elles n’enlèvent rien aux efforts importants de professionnalisation de l’offre de formation qui a eu lieu au cours des cinq premières années.

Il faut mentionner ici qu’un point était devenu clair: il ne serait pas possible de toucher les médecins de premiers recours qui dispensent la prescription de méthadone par une approche de formation classique. Une autre stratégie allait être développée pour eux: le projet MedRoTox (Médecins Romands Toxicomanie) centré sur toute une palette de mesures pour les soutenir dans leurs activités. Il ne sera pas fait mention plus avant dans cet article de ce projet situé en marge d’activités de formation au sens strict du terme.

La deuxième étape

La mesure initiale mise en place pour lancer la deuxième étape et suivre les recommandations de l’évaluation a été d’instaurer une Commission d’experts nationale. Elle avait pour mission de concevoir une nouvelle politique de formation bénéficiant d’une solide légitimité. En conséquence, sa composition prenait en compte un degré de complexité plus grand du problème: non seulement des intervenants du domaine des dépendances, mais également des spécialistes en pédagogie et en politique de formation, ainsi que des représentants des principales disciplines professionnelles concernées. Cette Commission d’experts s’est réunie la première fois en avril 1996 sous la houlette du Prof. Karl Weber. Elle a décidé de reprendre le problème à zéro en construisant son approche sur quatre thèses qui ne partaient plus de considérations de contenus (qu’est-ce que les participants aux cours doivent savoir), mais de politique professionnelle et de formation:

-

Puisque l’«addictologie» n’existe pas en tant que corpus de connaissances établi, il ne s’agit pas de se perdre dans la définition de contenus. Ce serait se lancer dans une mission trop complexe et soulever trop de conflits

-

L’«addictologie» n’étant pas une activité qui a un statut professionnel reconnu, il ne s’agit pas de contribuer à créer une nouvelle profession au travers de la formation. Cette dernière doit permettre à chaque profession représentée d’acquérir des connaissances et compétences spécialisées en addiction qui vont permettre à ses membres de remplir le job pour lequel ils ont été initialement formés : assistant social, éducateur, médecin, psychologue ou infirmier, pour ne prendre que les professions principales répertoriées (Gertsch, 1994; Tabin, 2000)

-

Pour que l’ «addictologie» ne reste pas éternellement un secteur d’activité marginalisé, il faut qu’il prenne pied dans les structures de formation des professions établies

-

Cette troisième thèse en rencontrait une quatrième liée au courant de la nouvelle gestion publique: il n’est économiquement pas efficient de financer de nouvelles structures. Il faut utiliser celles qui existent et investir plutôt les moyens financiers dans les programmes de formation.

Ces thèses, qui ont marqué toute la nouvelle politique de formation, n’ont pas été suffisamment explicitées et communiquées de manière transparente. Le modèle qui en a découlé, décrit dans le concept d’avril 1998 (Brunold, 1998), s’est heurté à beaucoup d’incompréhension et a eu par conséquent de la peine à s’établir. Il a même suscité en Suisse romande un mouvement d’opposition qui a en partie contribué à la création de la fordd (Fédération romande des organismes de formation dans le domaine des dépendances).

Ces thèses constituent certainement une tentative légitime de réduire la complexité du problème. Elles sont par conséquent sujettes à être remises en question. La deuxième thèse par exemple est réductrice de la réalité du terrain, en ceci que la fonction exercée dans l’activité professionnelle ne correspond plus toujours à la formation de base acquise, ce qui n’est pas le cas, par exemple, d’une infirmière dans un hôpital. Cette deuxième thèse va aussi à l’encontre d’un courant qui semble se dessiner en France par la création du DESC d’Addictologie (Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaires d’Addictologie), «qui se veut la marque de la reconnaissance d’un champ de compétences spécifiques, comme avait été reconnue il y a vingt ans la pédopsychiatrie» (Reynaud, 2000).

Ces thèses sont à la base du modèle exposé dans le concept de 1998 qui

- subdivise les prestataires de formation en quatre secteurs professionnels bien distincts, à la tête desquels est désigné un organisme responsable principal (auquel s’ajoute le domaine des «autres», qui regroupe l’offre de formation destinée aux intervenants ne possédant pas de diplôme de niveau tertiaire)

- installe l’offre de formation auprès des structures de formation reconnues de ces secteurs professionnels (travail social, médecine, soins infirmiers et psychologie)

- laisse essentiellement le terrain définir les contenus de formation. À cet effet a été définie la règle, dont il a très peu été fait usage, qui veut que tous les acteurs du champ professionnel, pas seulement les centres de formation, aient la possibilité de soumettre à la Commission d’experts des thèmes de formation. C’est dans cette corbeille qu’elle va puiser lorsqu’elle va mettre des thèmes au concours, deux fois par année.

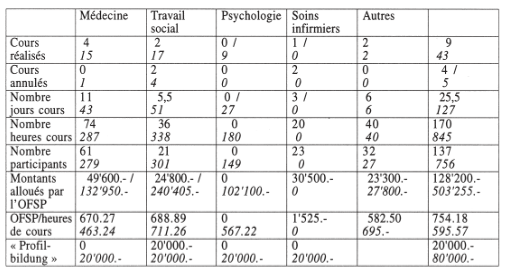

Quel est le bilan de cette deuxième étape de la politique de formation de l’OFSP? Laissons tout d’abord parler quelques chiffres (pour comparaison, les chiffres en italique sont ceux de la Suisse alémanique):

Les chiffres sont éloquents: la production de modules de formation a été beaucoup plus importante en Suisse alémanique qu’en Suisse romande. Quelles en sont les raisons? Une explication est certainement à trouver dans la dynamique différente qui s’est développée de part et d’autre de la Sarine. Là-bas, chaque prestataire de formation s’est lancé sur le marché pour essayer de s’y positionner et de s’y imposer comme centre de compétence. Les efforts de coordination se mettent maintenant seulement en place, au travers d’une conférence qui réunit tous les acteurs. C’était une stratégie possible sur un marché relativement grand et ouvert. Ce n’est pas le cas de la Suisse romande et encore moins celui du Tessin. C’est une des raisons qui ont poussé le GREAT à rassembler les acteurs en présence pour coordonner d’entrée l’offre de formation. Si l’intention était louable, elle s’est heurtée à des difficultés sous-évaluées, liées à la complexité du problème à résoudre, tel qu’il a été brièvement brossé plus haut. S’est ainsi créée la fordd, un organisme situé entre la Commission d’experts et les prestataires de formation, qui s’est donnée la tâche ambitieuse, non seulement de coordonner une offre modulaire de formation, mais de concevoir et organiser un cursus complet et certifié.

Tiraillée entre forces internes centripètes et centrifuges, manquant de ressources pour concevoir un cursus de formation qui aille au-delà de l’addition de modules existants et trouvant difficilement le dialogue avec la Commission d’experts, la fordd a tardé à s’imposer. À moyen et long terme elle devrait pourtant y parvenir, et cet avis n’engage que l’auteur de l’article, car potentiellement elle incarne les idées force de l’avenir: mettre sur pied une formation spécialisée solide qui donne un élan nouveau au processus de professionnalisation en cours, mais également réaliser deux objectifs restés un peu dans l’ombre par le nouveau modèle: renforcer le statut professionnel des intervenants en addictologie et la collaboration interprofessionnelle.

En effet, le modèle mis en place par la Commission d’experts, comme tout modèle, comporte quelques lacunes inhérentes aux options de base choisies. Pour tenter de les définir et apporter les améliorations nécessaires lors de la mise en place de la troisième étape, l’OFSP a commandé une nouvelle évaluation. Cette dernière doit livrer ses résultats en janvier 2001 et les recommandations qu’elle fera seront prises en considération pour lancer cette troisième phase qui va débuter en septembre 2001.

Les questions pour la troisième étape

Sans anticiper des résultats de cette évaluation, confiée au tandem «Interface» de Lucerne et «resop» de Genève, il faut tout d’abord souligner les réussites qu’il est d’ores et déjà légitime d’attribuer à la politique 1996 – 2001:

- l’offre de formation est installée auprès d’un nombre important de structures de formation (12 prestataires de modules de formation en Suisse alémanique et 7 en Suisse romande)

- l’offre quantitative en Suisse alémanique est remarquable

- des centres de compétence sont en voie de création

- une coordination de l’offre se met en place

- toutes les régions de Suisse sont touchées (de Genève à Rorschach en passant par Lugano)

- le domaine alcool est bien couvert

- le système prévu fonctionne.

Au chapitre des faiblesses du modèle, il faut encore relever au-delà de ce qui a été mentionné plus haut:

- les procédures prévues par le système sont lourdes et la Commission d’experts a investi la majeure partie de son temps dans le fonctionnement du système, ne lui laissant que peu de temps pour débattre de questions de fond, qu’elles soient de l’ordre du contenu, de politique professionnelle ou de politique de formation

- la non-élaboration par la Commission d’experts de lignes directrices en termes de contenus de formation, qui a laissé les prestataires de modules sans points de référence.

Un dernier point est à relever, qui n’est pas à mettre au compte de la Commssion d’experts car il dépasse le seul domaine de la formation: l’Université peine à reconnaître l’addictologie (comme le terme semble s’imposer en France) comme une nouvelle discipline, comme un champ de compétences spécifique. Il ne faut pas se leurrer, mais c’est son ancrage au niveau académique qui permettra de donner à l’addictologie la reconnaissance nécessaire pour établir un vrai statut professionnel.

ÀA mon avis, la question essentielle qui se pose à l’OFSP au seuil de cette troisième étape est de savoir si nous voulons en rester au niveau d’une animation structurelle du terrain (organiser la production de l’offre de formation en veillant à assurer des standards de qualité minimaux) ou si nous voulons intervenir au niveau des contenus de formation, en élaborant par exemple un programme-cadre ou des lignes directrices, en mettant des ressources supplémentaires à ce niveau, etc. Répondre à cette question aura des implications au niveau de la mission de la Commission d’experts et de son secrétariat.

Le processus de réflexion est en marche.

La Commission d’experts va discuter en janvier des recommandations des évaluateurs.

Ne manquez rien de l'actu addictions

Chaque vendredi, retrouvez l'actualité, les prochaines formations ou encore les publications du GREA.