Dépendances 47 - Logement: Post-Sriptum : Du canapé au bistro – suivi de l’évolution de la consommation d’alcool des jeunes adultes durant les soirées de fin de semaine

octobre 2012

Post-Sriptum : Du canapé au bistro – suivi de l’évolution de la consommation d’alcool des jeunes adultes durant les soirées de fin de semaine

Florian Labhart (collaborateur scientifique), Emmanuel Kuntsche (chef de projet de recherche, Addiction Suisse, Lausanne)

L’alcool est un ingrédient (presque) incontournable des soirées festives des jeunes adultes. Si la consommation d’alcool en soirée est bien connue dans les lieux publics, comme les bars, boîtes de nuit et autres parcs publics, la consommation en privé (à domicile, fêtes privées, en déplacement, etc.) est nettement moins documentée car peu accessible aux chercheurs. Or, les quantités consommées dans le cadre privé sont parfois très élevées (Labhart & Kuntsche, 2011) et les quelques verkres chez soi avant de sortir augmentent sensiblement le risque de conséquences négatives en fin de soirée. Afin de mettre en place des politiques efficaces de gestion de la consommation d’alcool de l’« apéro » à l’« after », il est ainsi essentiel de pouvoir suivre les différentes occasions de boire sur l’ensemble d’une soirée. Ainsi, afin d’étudier l’évolution de la consommation d’alcool des jeunes adultes en soirée et les « apéros » avant de sortir (à savoir, consommer de l‘alcool dans un cadre privé avant de sortir dans un bar ou une boîte de nuit : Wells et al. 2009), nous avons utilisé des questionnaires à remplir sur les téléphones portables pour suivre, en tous lieux et en tout temps, près de 250 jeunes adultes lors de leurs virées nocturnes durant 5 week-ends consécutifs.

Dans le présent article, après avoir décrit les habitudes de consommation d’alcool des participants, nous examinerons l’évolution de leur consommation, heure par heure, les jeudis, vendredis et samedis soir. Nous étudierons ensuite l’influence des « apéros » avant de sortir sur le nombre de boissons consommées sur l’ensemble de la soirée et le risque de conséquences négatives, et nous investiguerons si des caractéristiques propres à l’individu, telles que les habitudes ou les motifs de consommation, sont liées à la pratique des apéros. Finalement, les résultats seront mis en perspective dans une optique de santé publique afin de proposer des mesures et pistes de réflexion permettant de réduire les risques liés à la consommation excessive d’alcool lors des soirées de fin de semaine.

Recrutement des participants et déroulement de l’étude

L’étude s’est déroulée durant les mois d’avril et mai 2010 auprès d’étudiants de l’Ecole Hôtelière de Lausanne, de l’Ecole Professionnelle Commerciale de Lausanne et de la Haute Ecole Spécialisée de Genève. Chaque étudiant a reçu une invitation par email expliquant le but et la durée de l’étude (étudier la consommation d’alcool en soirée durant 5 semaines), les critères de participation (avoir au moins 16 ans et consommer occasionnellement ou régulièrement de l’alcool), le principe de compensation (bon d’achat de CHF 45.- à 80.- pour les participants retournant au moins 60% des questionnaires) et la nécessité de posséder un téléphone portable avec accès internet. Après leur inscription sur internet, les participants étaient invités à remplir un questionnaire de base incluant des questions sur l’âge, le sexe, les habitudes de consommation d’alcool, les motifs de consommation, etc.

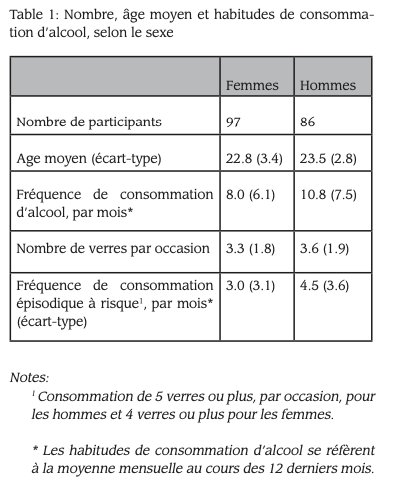

L’étude en soirée commençait une à deux semaines après l’inscription. Durant cinq semaines, chaque jeudi, vendredi et samedi soir, les participants recevaient 6 SMS (à 20 h, 21 h, 22 h, 23 h, minuit et à 11 h le lendemain matin) donnant accès à un questionnaire à remplir depuis le navigateur internet de leur téléphone portable. Pour minimiser les réponses erronées, les questionnaires n’étaient accessibles que durant douze heures suivant l’envoi du SMS. Au total, 276 personnes se sont inscrites et ont complété 10’353 questionnaires lors de 2’412 soirées. Après sélection des soirées complètes, la présente étude analyse les données de 183 participants (Table 1) qui ont rempli 7’828 questionnaires au cours de 1’441 soirées (pour une description détaillée de la procédure de sélection, voir Kuntsche & Labhart, 2012).

Mesures de la consommation d’alcool et des conséquences

Chaque soirée a été divisée en 6 périodes successives (17-20h, 20-21h, 21-22h, 22-23h, 23h-minuit, minuit-11h) à la fin desquelles le questionnaire était envoyé.

Dans les 5 premiers questionnaires, (soit de 17h à minuit), il était demandé aux participants combien de temps ils avaient passé dans les lieux suivants: à domicile – en déplacement – en extérieur (parc ou nature) – en classe ou au travail – au restaurant, pub, boîte de nuit – dans une infrastructure culturelle ou sportive. La durée était arrondie à la demi-heure pour le premier questionnaire, et au quart d’heure pour les questionnaires suivants.

Chaque questionnaire demandait combien de boissons alcoolisées les participants avaient consommées, durant la période correspondante, sous forme de bière – vin et champagne – apéritifs à 20% – spiritueux – cocktails et mélanges maisons – alcopops.

En outre, le dernier questionnaire demandait si les conséquences suivantes avaient eu lieu des suites de la consom-mation d’alcool du soir d’avant : gueule de bois – conduite d’un véhicule après avoir bu trois boissons alcoolisées ou plus – implication dans une bagarre ou une dispute – blessure à soi-même ou à quelqu’un d’autre – perte de souvenir des événements (même sur courte période) – consommation d’autres substances qui n’était pas prévue en début de soirée – rapport sexuel sans protection ou non désiré – dommage à la propriété et au matériel, vandalisme.

Description des participants et des habitudes de consommation

Les participants sont de jeunes adultes, principalement dans la tranche d’âge 20 à 26 ans (voir Table 1). En moyenne, sur les 12 mois précédant l’étude, ils ont bu de l’alcool lors de 8 à 11 occasions par mois et environ 3 à 4 verres par occasion. Les hommes ont déclaré boire au moins 5 verres par occasion (ce qui est considéré comme une consommation épisodique à risque), 4.5 fois par mois. En comparaison avec les données sur la population générale suisse (Degrande Jordan & Notari, 2011), les participants à cette étude boivent plus fréquemment et des quantités d’alcool plus élevées que la moyenne des citoyens suisses. Il s’agit donc, conformément à la stratégie de recrutement, d’une population qui a une certaine habitude de la consommation d’alcool.

Evolution de la consommation en soirée

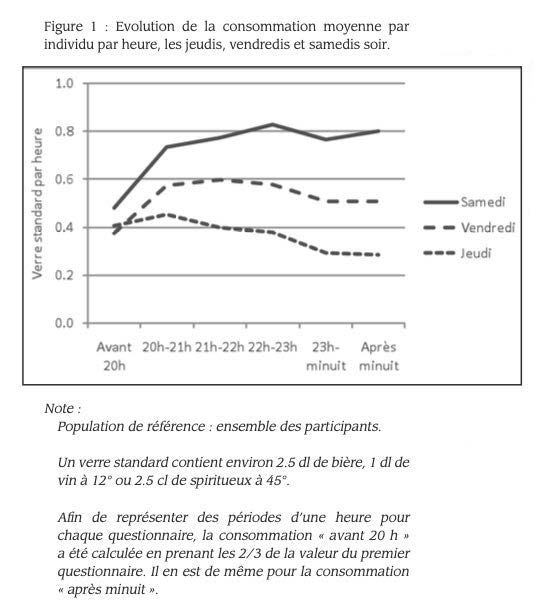

Dans une précédente étude auprès d’une population similaire, il était constaté que le nombre de verres consommés par heure augmentait nettement les jeudis, vendredis et samedis soir – avec une consommation moyenne de 0.8 verre d’alcool par heure les vendredis et dépassant un verre par heure les samedis, entre 19h et 23h (Labhart & Kuntsche, 2011). Dans la présente étude, nous avons analysé, heure par heure, l’évolution de la consommation afin d’identifier en quoi et à quels moments la consommation diffère selon les soirs.

De manière surprenante, on n’observe pas de différence de niveau de consommation en début de soirée. Uniformément du jeudi au samedi, environ un demi-verre d’alcool par personne était bu avant 20 h (voir Figure 1). Ce niveau de consommation peut être interprété comme le ou les verres d’alcool qui accompagnent parfois l’apéro ou le repas en début de soirée. Cependant, alors que le nombre de verres par heure diminue progressivement les jeudis, il augmente à 0.6 verre par heure les vendredis et approche les 0.8 verre par heure, les samedis dès 21 h. Les différences de rythme de consommation selon le jour apparaissent ainsi après 20h puis s’accentuent en cours de soirée. Les jeudis, l’alcool est essentiellement bu avant 22 h, et rarement après 23 h. Les vendredis, la consommation est la plus élevée entre 20 h et 23 h. A l’inverse, le gros de la consommation des samedis débute à 21 h et se stabilise à un niveau élevé par la suite. La consommation d’alcool du samedi suit par excellence une trajectoire festive et nocturne, l’accroissement du niveau d’alcoolémie ayant essentiellement lieu après l’apéro ou le repas (voir Kuntsche & Labhart, 2012, pour une analyse des données selon le sexe). Sur l’ensemble des soirées, les participants ont bu en moyenne 2.5 verres les jeudis, 3.6 verres les vendredis et 5.0 verres les samedis. Par ailleurs, on constate également une forte augmentation du nombre de personnes ayant bu au moins 10 boissons en un soir : 21 cas le jeudi, 26 le vendredi et 66 le samedi.

Boire avant de sortir

Plusieurs chercheurs nord-américains et britanniques ont récemment attiré l’attention sur le développement des « apéros » avant de sortir (appelés « predrinking » ou « pre-partying » en anglais : Pedersen & Labrie, 2007; Hugues et al., 2008 ; Wells et al., 2009, DeJong et al., 2010). Cette pratique, qui consiste à consommer de l’alcool d’abord dans un cadre privé avant de sortir, est notamment adoptée pour économiser de l’argent, pour s’enivrer, pour se mettre dans un état d’esprit festif ou encore pour socialiser dans un environnement moins bondé et bruyant que les bars et boîtes de nuit.

Ces chercheurs ont montré qu’environ 60% des jeunes adultes ont participé au moins une fois à un « apéro » au cours des 30 jours précédant l’enquête et qu’ils y ont bu entre 3 et 4 verres en moyenne, soit une augmentation conséquente de la quantité d’alcool sur l’ensemble de la soirée.

Avec la possibilité de suivre les participants en tous lieux et en tout temps, la présente étude est la première à documenter ce phénomène en Suisse. Afin de comparer les soirées avec apéro avec d’autres types de soirées, celles-ci ont été réparties en 3 catégories : (a) les soirées avec consommation seulement dans un cadre privé (à domicile, en extérieur, en déplacement) ; (b) les soirées avec sortie en établissements publics (bar, restaurant, boîte de nuit, infrastructure culturelle ou sportive) ; et (c) les soirées avec d’abord consommation d’alcool en privé (apéro), puis sortie en établissements publics (pour plus de détails sur la classification des soirées, voir Labhart et al., in press).

Sur les 1’441 soirées analysées, de l’alcool a été consommé 861 fois. Alors que 46% des soirées dans un cadre privé ont donné lieu à une consommation d’alcool (349 soirées sur 752), cela a été le cas de 74% des soirées avec sortie en établissement public (512 sur 689). Parmi celles-ci, près d’un tiers des soirées (189 sur 512, soit 37%) ont été précédées d’un apéro et près de 60% des participants (109 sur 183) ont pris part à un apéro au moins une fois durant les 5 semaines de l’étude.

Sachant que, à volume égal, les boissons alcoolisées achetées en établissement public sont environ 5 fois plus chères qu’en magasin (Labhart et al., 2010), on pourrait s’attendre à ce que les apéros soient pratiqués dans le but d’économiser de l’argent et incitent à diminuer la consommation ultérieure en établissement public. Les résultats montrent cependant que ce n’est que légèrement le cas. Alors que les participants ont bu en moyenne 4.3 verres d’alcool lors d’une soirée dans un cadre privé et 4.2 verres en sortant dans un établissement public, ils ont consommé 7.1 verres lors d’une soirée avec apéro. Avec 3.6 verres consommés durant l’apéro et 3.5 autres verres en sortie, les soirées avec apéro semblent ainsi constituées de deux occasions normales de boire, la quantité d’alcool durant l’apéro ne limitant que marginalement le nombre de boissons consommées par la suite. Ce phénomène de cumul est observable tant pour les hommes que les femmes, soit une consommation sur l’ensemble de la soirée de 6.0 verres en moyenne pour les femmes et 8.2 verres pour les hommes.

Consommation à risque et conséquences le lendemain

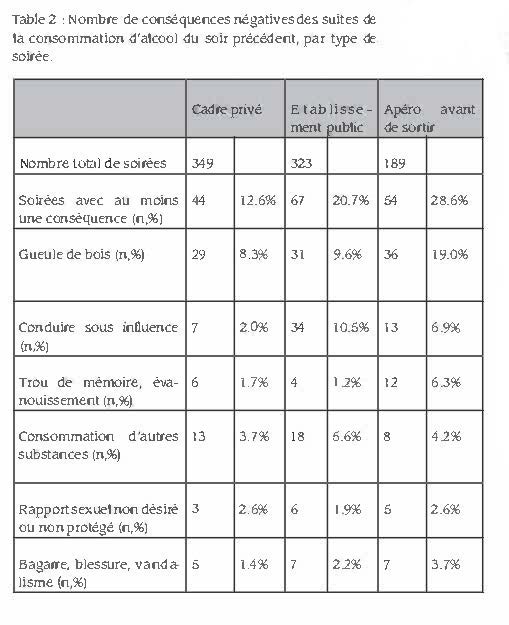

Près d’une soirée, avec consommation d’alcool, sur trois en cadre privé (125 soirées sur 349, soit 36%) a débouché sur une consommation épisodique à risque (5 verres ou plus pour les hommes et 4 verres ou plus pour les femmes). Cela a été le cas de 40% des soirées avec sortie en établissement public et 70% des soirées avec apéro. Sans surprise, les soirées généralement les plus arrosées sont celles qui ont occasionné le plus et le plus souvent des conséquences (voir Table 2). Ainsi, plus d’une soirée avec apéro sur quatre (54 soirées sur 189, soit 28.6%) ont occasionné des conséquences, contre 12.6% des soirées (44 sur 349) dans un cadre privé avec consommation d’alcool. La conséquence la plus souvent rapportée est la gueule de bois, quel que soit le type de soirée. On remarque néanmoins des proportions très élevées de conséquences potentiellement beaucoup plus graves, comme la conduite sous influence lors de soirées en établissements publics (environ 1 soirée sur 9) et les trous de mémoire ou évanouissement lors des soirées avec apéro (environ 1 soirée sur 16). A l’inverse, mais bien que n’étant jamais anodins ni banaux, les rapports sexuels à risque et les actes de violence tels que bagarre, blessure ou vandalisme apparaissent comme étant plutôt rares.

Prédire les apéros par les habitudes et les motifs de consommation

Afin d’identifier des traits communs entre les personnes ayant participé à des apéros au cours de l’étude, nous avons cherché à savoir si les habitudes ou les motifs de consommation d’alcool sont liés ou non au fait de boire avant de sortir. Les motifs de consommation représentent quatre types d’attentes vis-à-vis de la consommation d’alcool (Kuntsche, Von Fischer & Gmel, 2008) : le renforcement positif (ex. car cela m’amuse, car j’aime les sensations), la sociabilité (ex. pour mieux apprécier une fête, parce que c’est plus drôle), le « coping » (ex. pour oublier mes problèmes, pour m’aider lorsque je suis déprimé ou anxieux) et la conformité (ex. pour faire comme les autres, parce que les autres m’y ont poussé).

Les résultats montrent que, à l’exception des motifs de conformité pour les femmes, il n’y a pas de lien direct entre les motifs de consommation et la pratique des apéros. En observant l’interaction entre la fréquence des apéros et les motifs de consommation, on aperçoit que, en situation d’apéro, les motifs négatifs de consommation (coping et conformité) ont tendance à augmenter la consommation des participants, alors que les motifs positifs (renforcement et sociabilité) n’ont pas d’influence (un article dédié à cette thématique est en cours de rédaction). Concernant les habitudes de consommation d’alcool (fréquence de consommation, nombre de boissons par occasion et fréquence de consommation à risque, voir Table 1), aucune différence significative n’apparaît entre ceux qui ont participé à un ou plusieurs apéros et ceux qui ne l’ont pas fait, aussi bien pour les hommes que pour les femmes.

Il apparaît ainsi que participer à un apéro n’est pas ou que très marginalement lié à des dispositions individuelles, mais résulte plutôt de circonstances particulières et ponctuelles (événement à fêter, décision de sortir après un grand repas, etc.) qui sont susceptibles de concerner n’importe qui. Il semble ainsi impossible de déterminer, au niveau individuel, quels sont les types de personnes susceptibles de boire excessivement lors de soirées avec apéro, avec les risques et les conséquences que cela comporte.

Discussion

Utilisant une méthode novatrice, cette étude menée à l’aide de téléphones portables a permis de décrire et comparer l’évolution de la consommation d’alcool de près de 200 individus dans différents lieux et à différents moments. On observe ainsi qu’une part importante de l’alcool consommé les soirs de week-end a lieu dans le cadre privé et que le nombre moyen de boissons y est aussi élevé que lors de soirées avec sortie en établissements publics. Les données de cette étude montrent également que, si le but d’une soirée avec sortie en établissement public n’est pas nécessairement de boire, sortir implique dans la grande majorité des cas de boire de l’alcool, et souvent un nombre de verres conséquent.

S’agissant d’un échantillon de participants recrutés sur le critère de boire occasionnellement ou régulièrement de l’alcool, il n’est pas surprenant que le nombre de soirs de fin de semaine sans consommation d’alcool soit relativement faible. Toutefois, il est préoccupant de constater que le nombre de boissons par individu est généralement assez élevé et l’expérience de conséquences négatives relativement fréquente. Avec une quantité moyenne de 4.2 verres par soirée en privé ou en établissement public (ce qui correspond à plus d’une demi-bouteille de vin ou plus d’un litre de bière), de nombreux participants flirtent avec la limite de la consommation épisodique à risque (à savoir 4 verres ou plus pour les femmes, 5 verres ou plus pour les hommes) et près de la moitié la dépasse. En outre, le nombre de cas de consommation de 10 boissons ou plus en un soir (113 sur l’ensemble de l’étude) est clairement inquiétant.

Bien que la pratique des apéros avant de sortir semble être assez peu fréquente sur l’ensemble des soirées (189 soirées sur 1’441, soit 13%), elle concerne malgré tout un tiers des soirées avec sortie et débouche généralement sur un niveau de consommation très élevé (un peu plus de 7 verres en moyenne, soit 1 bouteille de vin ou près de 2 litres de bière par individu) et un risque élevé de conséquences négatives (plus d’une soirée sur 4). Ces soirées, qui amènent les jeunes adultes à cumuler les occasions de boire en changeant de lieu, devraient ainsi constituer une cible importante des politiques de prévention et de réduction des risques liés à la consommation d’alcool des jeunes. Les résultats de cette étude montrent cependant qu’il n’existe pas de profil-type des personnes pratiquant les apéros avant de sortir. Ainsi, considérant la multiplicité des trajectoires et des lieux de consommation, il est nécessaire d’agir de manière concertée tant au niveau individuel que structurel. En termes de prévention individuelle, des mesures éducatives pourraient être mises en place pour inciter les personnes à compter le nombre de boissons consommées, à se fixer une limite et à prendre conscience que le changement de lieu en cours de soirée invite à boire plus. Des mesures structurelles sont également primordiales pour réduire la consommation élevée et les conséquences liées au cumul de l’apéro et de la consommation ultérieure. Ceci implique, par exemple, d’instaurer des heures sans vente de boissons alcoolisées en magasin ou en débit de boissons, l’interdiction de boire dans l’espace public à partir d’une certaine heure ou encore d’entrer dans un établissement public en état d’ébriété. La formation du personnel de sécurité et du personnel au bar, pour mieux repérer les personnes alcoolisées, contribue également à limiter les excès pour ceux qui ont commencé de boire avant de sortir.

La généralisation des résultats de la présente étude est limitée par différents facteurs. Premièrement, l’étude a été conduite auprès d’un échantillon relativement restreint de jeunes adultes de la région lémanique, principalement étudiants, et qui possédaient un smartphone en 2010 ; cette étude n’est ainsi par forcément représentative des habitudes de consommation de l’ensemble des jeunes adultes de cette région, ni de la Suisse. Par ailleurs, afin de ne pas déranger les participants lors de soirées non festives, les circonstances de consommation ne sont documentées que jusqu’à minuit. Il est ainsi impossible de décrire précisément l’évolution de la consommation et les circonstances qui ont entraîné des conséquences négatives tard dans la nuit. Finalement, on peut se demander si, après une dizaine de verres, les participants ont encore toutes leurs facultés pour répondre à un questionnaire sur leur téléphone portable. Afin de limiter les réponses fantasques, les questions ont été utilisées invariablement dans le même ordre et avec les mêmes énoncés, de manière à créer une sorte de routine. Nous supposons ainsi que le risque de réponses erronées était relativement faible et que cette méthode a permis de récolter des données nettement plus précises et correctes que l’utilisation de questionnaires plus éloignés dans le temps.

Cette étude montre néanmoins que les jeunes adultes sont conscients des effets potentiellement délétères d’une consommation excessive d’alcool. En effet, bien que l’offre de loisirs soit similaire, la proportion de consommateurs, les niveaux de consommation et la proportion d’apéros avant de sortir sont sensiblement moins élevés les jeudis que les samedis soir. Il apparaît ainsi que les jeunes adultes sont, pour une large majorité d’entre eux, capables de gérer leur consommation d’alcool et qu’ils se fixent une limite et un seuil de risques variable en fonction des circonstances et des impératifs du lendemain. Connaître mieux les circonstances et les motivations qui incitent les jeunes adultes à « débrider » leur consommation permettrait probablement d’intervenir en amont des excès ponctuels.

Ne manquez rien de l'actu addictions

Chaque vendredi, retrouvez l'actualité, les prochaines formations ou encore les publications du GREA.