Dépendances 46 - Migration: Le dispositif d’asile à l’épreuve du deal de rue

mai 2012

Le dispositif d’asile à l’épreuve du deal de rue

Interview de Cécile Ehrensperger par Jean-Félix Savary

Que fait l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) ?

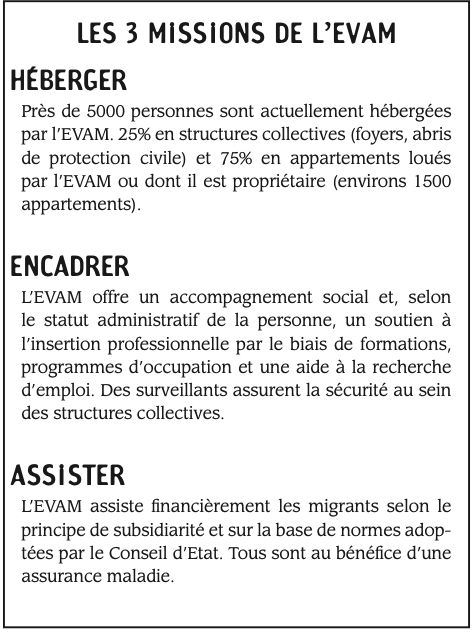

L’EVAM est un établissement de droit public. Il est mandaté par la Confédération, par l’entremise du canton de Vaud, pour remplir trois missions : héberger, encadrer et assister les migrants.

Noua nous basons essentiellement sur les lois suivantes : Au niveau fédéral, la LAsi (Loi sur l’Asile) et, au niveau cantonal, la LARA (Loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers). Nous nous référons aussi à un Guide d’assistance, paraphé par le Conseiller d’Etat en charge du Service à la Population – actuellement Philippe Leuba -, qui décrit les droits et les devoirs des migrants.

On a parfois de la peine à s’y retrouver dans la procédure d’asile actuelle. Pouvez-nous nous en rappeler l’essentiel ?

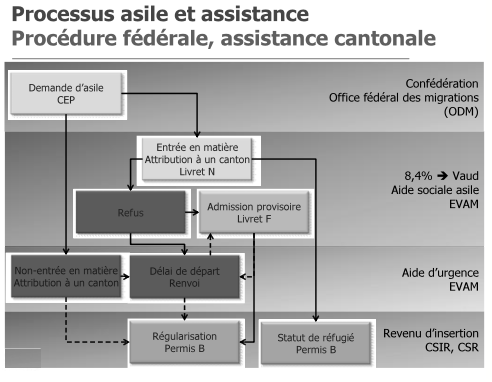

Le système d’asile en Suisse est très complexe et en perpétuelle évolution. Il existe plus de 5 statuts administratifs. L’encadré en annexe décrit l’essentiel de la procédure. Pour plus de détails, vous pouvez aussi consulter le site www.evam.ch.

Lors de l’arrivée en Suisse, chaque demandeur d’asile est tenu de déposer sa demande d’asile dans l’un des 5 centres d’enregistrement et de procédure (CEP) situés à Vallorbe, Kreuzlingen, Chiasso, Altstätten et Bâle et gérés par l’ODM.

Afin de pouvoir être entendu, le migrant doit fournir un document d’identité valable. Sans pièce d’identité, une décision automatique de non-entrée en matière (NEM) est prononcée. Dans le système juridique lié à l’asile, toute déclaration doit en effet être confirmée par des preuves matérielles.

Si le demandeur produit un document d’identité valable et que son discours paraît « vraisemblable », alors sa demande peut être enregistrée et il obtient le statut de « requérant d’asile ». Il sera auditionné plusieurs fois par les fonctionnaires de l’ODM qui analyseront les motifs invoqués. Cette procédure peut durer de quelques semaines à plusieurs années. Trois réponses peuvent être données au requérant d’asile :

- Les critères invoqués donnent droit au statut de réfugié. La personne démontre qu’elle est persécutée par son Etat pour des raisons de race, de nationalité, de religion, d’opinion politique ou d’appartenance à un groupe social déterminé. Etre persécuté, signifie risquer de sérieux préjudices, à savoir être en danger de mort, en danger dans son intégrité physique, risquer une privation de liberté ou subir des pressions psychiques insupportables. Les femmes représentent une catégorie particulièrement vulnérable et des motifs spécifiques peuvent être invoqués.

- Les critères invoqués ne sont pas valables et la personne est sommée de quitter la Suisse. Elle est déboutée de l’asile.

- Les critères invoqués ne correspondent pas aux critères donnant droit au statut de réfugié et la demande d’asile est donc refusée. Cependant, l’Etat sait que si la personne est renvoyée dans son pays, elle sera en danger de mort (pays en guerre, soins inexistants pour certaines maladies graves comme le HIV, etc.). Cette personne obtient donc une admission provisoire sous la forme d’un livret de séjour F. Cette catégorie représente plus de la moitié des personnes assistées par l’EVAM.

Etant donné la longueur des procédures, les personnes sont attribuées par l’ODM vers les cantons selon une clé de répartition proportionnelle à la population du canton (8,4% pour Vaud) pour être hébergées, encadrées et assistées.

Les NEM et des déboutés de l’asile sont en situation irrégulière et doivent quitter la Suisse. Ils ont cependant le droit de demander l’aide d’urgence et ce, conformément à l’art. 12 de la Constitution « Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse » 1.

Les requérants d’asile (livret N) et des admis provisoires (livret F) sont en situation régulière et ils ont le droit de travailler. Ils sont généralement logés en appartement.

Est-ce que l’entrée de la Suisse dans l’espace Schengen a eu une influence sur l’asile?

Oui, en 2009, nous sommes entrés dans l’Espace Schengen et nous partageons une base de données (EURODAC) qui compile les empreintes digitales de toutes personnes provenant d’un pays en dehors du territoire européen. Lors de l’inscription de la demande d’asile, les fonctionnaires de l’ODM vérifient si la personne a déjà ou non été identifiée dans un pays tiers, comme, par exemple, l’Espagne, la France ou l’Italie. Si c’est le cas, elle devient ce qu’on appelle un « cas Dublin » et la Suisse, après accord du pays tiers, organise le renvoi dans ce pays.

Est-ce que le système juridique lié à l’asile peut être considéré comme restrictif ?

Oui, le système suisse est restrictif et il continue d’évoluer dans ce sens. La Loi sur l’asile est parmi les législations suisses qui subit le plus de modifications. Elle ne concerne pourtant que moins de 1% de la population. Or, de manière générale, les prestations délivrées pendant la procédure sont de haut niveau. Cette dichotomie caractérise la politique suisse en matière d’asile : Fermeté dans la loi et générosité dans les mesures d’accompagnement.

Les collaborateurs de l’EVAM vivent plusieurs types de pressions, la pression sur le terrain tout d’abord. Lors de la rencontre avec les migrants, entre histoires très douloureuses et conditions de vie assez précaires, les collaborateurs ont à gérer un rôle qui ne correspond souvent pas aux attentes des personnes. Ils ne délivrent que des prestations d’aide sociale et non des titres de séjour. Il y a ensuite la pression de la société civile qui est parfois très critique, entre une certaine droite qui voudrait un EVAM plus strict et une certaine gauche qui nous accuse de trop de dureté. Enfin, le collaborateur doit constamment se repositionner en fonction des changements légaux. Ceux-ci vont dans le sens d’un durcissement, en particulier à partir de 2004. Pour pouvoir fonctionner de manière adéquate, il s’agit de faire cohabiter en permanence deux éthiques : l’éthique de la responsabilité et l’éthique de la conviction. Sans cet équilibre subtil, il y a un risque de burn-out ou de décompression. Le collaborateur ne sera plus en mesure de remplir ses tâches et pourrait mettre en danger sa propre personne et celle de l’institution. Ce positionnement est mouvant; il n’est pas simple à trouver. Il est important de requestionner sa propre position au sein du système en tout temps.

On parle beaucoup de la filière de l’asile dans le trafic de drogues, notamment dans la rue. Qu’en est-il réellement ?

La grande majorité des « dealers de rue » ou petits revendeurs ne sont pas dans nos structures. On pourrait les classer en 3 groupes : les personnes qui n’ont jamais sollicité l’asile et qu’on appelle communément des sans-papiers, celles qui ont été déboutées ou des NEM qui ne demandent pas l’aide d’urgence, et celles qui bénéficient des prestations d’aide d’urgence par l’EVAM et qui sont logées en structures collectives. A l’EVAM, c’est ce dernier groupe qui nous occupe en particulier et c’est sur ce groupe uniquement que l’EVAM peut agir.

Quels sont les facteurs qui permettent d’expliquer ce développement ?

On peut probablement toujours avancer des facteurs exogènes pour expliquer un parcours de vie. Il faut cependant toujours replacer au centre le choix de la personne et éviter d’en faire une victime. Paradoxalement, je dirais qu’il faut la replacer dans sa dignité. La participation au trafic de drogues restera toujours un choix et nous devons continuer à le voir comme tel. De manière générale et dans un contexte en perpétuelle mutation, il est extrêmement périlleux de vouloir définir des profils types.

Quel est l’impact de la problématique du deal sur votre travail ? Ressentez-vous un changement d’attitude parmi la population?

Cette question du deal est pour nous catastrophique ! Le sens commun associe ces dealers aux requérants d’asile, alors qu’une grande partie de nos bénéficiaires se comporte très bien. Il faut souligner ici que l’immense majorité de ces migrants fait le choix de ne pas s’adonner à ce trafic, malgré la précarité de leur situation.

La population développe une hostilité envers les migrants, ce qui a une incidence sur nos activités, notamment dans la recherche de logements. Cette défiance de la population réduit notre marge de manœuvre. Nous sommes aujourd’hui de plus en plus réduits à trouver des solutions non souhaitables, comme la réquisition d’abris de protection civile.

J’aimerais souligner que cette situation est surtout difficile pour les migrants eux-mêmes ! Le profil du requérant se confond de temps à autre avec le profil du dealer, ce qui a pour conséquence que tout requérant est vu comme un dealer potentiel par une partie de la population. Ceci peut se confirmer parfois par l’installation, à proximité de certaines structures collectives, d’un petit trafic de drogues qui est l’œuvre de quelques personnes. Ensuite, tout va très vite dans la tête des gens. On pourrait résumer la situation par le syllogisme suivant : « Les dealers de rue sont des hommes, jeunes, africains. Les requérants aussi. Donc tous les requérants sont des dealers ».

Cette confusion a un impact énorme sur la population suisse quand elle vote sur l’asile. Nous avons de la peine aujourd’hui à séparer les questions techniques, très complexes, de l’asile, et les mouvements émotionnels suscités par le trafic de drogues. Notre travail n’en devient que plus difficile.

On parle beaucoup des réseaux criminels transnationaux. Quelle est leur responsabilité dans cette situation ?

Je n’ai pas les éléments de connaissance suffisants pour répondre. Cependant, les personnes qui ont essayé de décrire les phénomènes migrants montrent une proximité des réseaux criminels. Par exemple, le livre de Fabrizio Gatti « Bilal, sur la route des clandestins » (2008) explique que sur la route de Dakar à Lampedusa, le réseau des drogues s’organise, en parallèle avec celui de la migration.

Les dealeurs peuvent être recrutés soit au départ, dans leur pays d’origine, soit pendant le trajet. Une décision négative ou de non-entrée en matière peut aussi mener au trafic. Bien que cela reste un choix, on comprend néanmoins qu’il s’agit d’une population particulièrement vulnérable, que les réseaux criminels ont tôt fait de repérer et de recruter.

Comment gérez-vous cette question au niveau de l’EVAM? Avez-vous développé une réponse spécifique ?

Notre travail n’est pas de nous occuper des dealers, mais des personnes en situation de détresse ou en attente de décision de l’ODM. Cependant, comme évoqué plus haut, nous ne pouvons nous permettre d’ignorer cette réalité. Nous avons peu de moyens à disposition, principalement de trois ordres.

D’abord, nous collaborons beaucoup avec la police. Nous demandons l’appui des forces de l’ordre pour effectuer des contrôles dans les locaux communs. Nous le faisons régulièrement dans les abris, comme à Nyon ou à Vennes. Notre objectif consiste précisément à diminuer les problèmes avec la population. En tant qu’établissement au service de l’Etat, l’EVAM se doit de dénoncer les comportements délictueux, que se soit le dealer ou le consommateur. Les peines encourues ne sont pas très dissuasives, mais pour nous, il est important de donner un signal fort et de ne pas laisser s’installer un sentiment d’impunité.

Ensuite, nous effectuons nous-mêmes des contrôles dans les appartements, pour vérifier la bonne utilisation des logements. De cette manière, nous parvenons à lutter parfois contre la sous-location de studios aux dealers non pris en charge par l’EVAM. En cas de problème, nous expulsons le « squatteur » et nous renvoyons le bénéficiaire de l’appartement dans un foyer collectif de l’EVAM.

Enfin, nous avons adapté les horaires des abris pour éviter qu’ils deviennent des bases arrière du deal. Ils sont désormais fermés pendant la journée. La situation était devenue intenable dans certains lieux, notamment à Nyon.

Quels sont vos rapports avec les pouvoirs publics sur cette question ?

Nous travaillons main dans la main avec toutes les collectivités publiques. Nous avons des séances de suivi régulières dans les sites où nous sommes présents. Police, communes et EVAM agissent de manière coordonnée pour favoriser l’intégration des migrants ou le bon voisinage, mais aussi pour lutter contre le trafic de drogues.

A l’EVAM, nous savons aussi que nous ne pourrons pas « régler » le problème, mais nous devons rester vigilants. Notre but est d’agir au mieux dans un environnement qui nous échappe partiellement. Nous constatons, par exemple, que les centres touchés par le deal se situent sur des grands axes de communication. C’est donc de la problématique de la drogue dans son ensemble dont il est question et qui dépasse largement l’activité de l’EVAM. Le dealer de rue, bling-bling et visible, n’est qu’un symbole stigmatisé d’un vaste système nourri et cautionné, directement ou indirectement, par une multitude d’acteurs (certains Etats, consommateurs, blanchisseurs,…). Il est bon de rappeler que le trafic de drogues constitue la 3e économie informelle mondiale.

Faites-vous quelque chose en matière de prévention ?

Oui, c’est très important ! Nous avons toujours évoqué cette problématique avec les migrants. Et face à notre impuissance à juguler le problème, nous devons nous montrer créatifs. Nous avons par exemple initié une collaboration avec l’EDEA (Europe Development Entertainment Association), une association d’anciens dealers à Nyon qui ont décidé de lutter contre ce phénomène et d’aller à la rencontre des dealers. Nous leur avons donné accès à nos structures pour faire de la prévention. Ils sont aussi actifs dans des espaces publics où les dealers sont présents; ils jouent un rôle de médiation.

Quand les migrants ont des « possibles » devant eux et que les portes restent ouvertes pour une intégration dans la légalité, nous avons des choses à proposer et ils sont preneurs ! A quelques rares exceptions près, ils jouent le jeu tant que l’espoir est là. Par contre, lorsqu’une décision négative tombe, cela devient extrêmement difficile. Comment expliquer à quelqu’un qu’il doit respecter nos règles quand la société lui signifie qu’il n’a plus sa place dans celle-ci ?

Pour les mineurs non accompagnés, nous avons créé en 2006 un centre dédié. Cette population est en effet très vulnérable à cette problématique. Cela nous permet d’offrir une protection supplémentaire et d’élargir les choix de vie possibles. Avec ces jeunes, nous essayons donc prioritairement de promouvoir des conditions favorables à leur développement et d’éviter de les mettre en contact avec des milieux sensibles.

La question du deal renvoie toujours à la question de la réglementation du marché de la drogue. Seriez-vous favorable à une intervention de l’Etat pour gérer ce marché ?

Le système actuel ne semble de toute évidence pas très dissuasif, ni pour le petit dealer ni pour le consommateur. Sur le terrain, l’EVAM et différents partenaires concernés par cette problématique font le constat d’une insuffisance d’outils pour lutter contre ce phénomène.

Un réel débat portant sur le marché des drogues devrait être ré-ouvert en Suisse. Il y a des incohérences que constatent tous les acteurs sur le terrain. Dans la population, l’exaspération est grande et je la comprends. Il faut prendre nos responsabilités et oser le débat.

Nous avons proposé de lancer un dialogue social sur ce thème avec des acteurs du Nord-Vaudois. Il s’agit ici de choix fondamentaux de société qui ont des répercussions bien au-delà des problématiques sociales et sanitaires. Nous sommes tous affectés et, à ce titre, nous avons tous droit à la parole.

- Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine. La majorité des personnes demandant l’aide d’urgence sont logées en structures collectives et perçoivent en principe les prestations minimales en nature[↑]

Ne manquez rien de l'actu addictions

Chaque vendredi, retrouvez l'actualité, les prochaines formations ou encore les publications du GREA.