Dépendances 46 - Migration: Post-Scriptum : La prise en compte du tabagisme dans les lieux spécialisés en addiction : état des lieux et perspectives

mai 2012

Post-Scriptum : La prise en compte du tabagisme dans les lieux spécialisés en addiction : état des lieux et perspectives

Frédéric Richter (GREA), Richard Blaettler (Fachverband Sucht), Raphaela Dux (Fachverband Sucht) et Jann Schumacher (Ticino addiction)

Les associations professionnelles du domaine des addictions en Suisse ont réalisé un état des lieux sur la prise en compte du tabagisme dans les lieux spécialisés en addiction. L’objectif premier était de repérer les possibilités d’amélioration et de collaboration, le cas échéant favoriser une approche de réseau. En léger recul ces dernières années, la proportion de fumeurs dans la population suisse se stabilise autour de 27% 1. La population des personnes dépendantes est particulièrement exposée aux risques liés aux méfaits du tabac. Il s’agit donc de vérifier si une amélioration de la prise en charge semble possible dans les lieux spécialisés en addiction. Afin de vérifier cette hypothèse, 301 structures œuvrant dans trois des quatre piliers de la politique drogues (prévention – thérapie – réduction des risques) ont répondu à un questionnaire standardisé. Cinquante professionnels (50) ont été interviewés sur la base d’un questionnaire qualitatif. Le taux de participation global à cette enquête a atteint 64%.

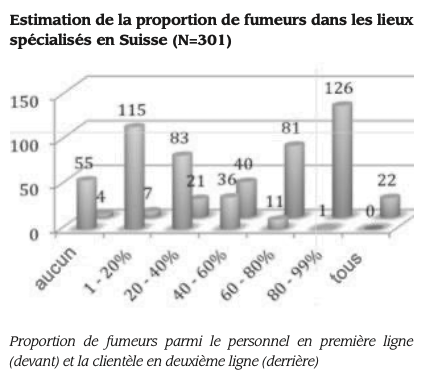

Trois quarts (76%) des institutions interrogées évaluent que plus de 60% de leur clientèle fument; 148 institutions (49%) évaluent à plus de 80% la proportion de fumeurs parmi leur clientèle (voir schéma ci-contre). Depuis 2010, les institutions spécialisées appliquent la loi sur la fumée passive. Pour les institutions qui ne sont pas rattachées à un service hospitalier, ce changement a été important en modifiant, parfois profondément, les habitudes institutionnelles.

Les principaux résultats de l’enquête ont également montré qu’un tiers des institutions interrogées (31%) n’évaluent pas le tabagisme auprès de leurs clients/patients. La prise en compte du tabagisme entre généralement dans un concept global « santé ». Ce sont en priorité d’autres produits qui sont problématisés, en majorité les drogues illégales et l’alcool. Le plus souvent, les lieux spécialisés en addiction ne proposent pas d’offre spécifique pour le tabagisme, sauf sur demande du client/patient. Si des offres spécifiques existent, elles sont réalisées localement et ne sont pas connues des partenaires. 2

Trente et un pour cent (31%) des lieux spécialisés ne mettent aucune information sur le tabagisme à disposition de la clientèle/patientèle. L’enquête a en outre montré que, malgré quelques expériences positives, la collaboration entre les spécialistes en addiction et les spécialistes du tabac est peu effective.

Les messages de prévention des spécialistes du tabagisme mettent essentiellement l’accent sur l’abstinence; ce type de messages ne correspond que partiellement à ceux utilisés dans le domaine des addictions, où l’accent est plutôt porté sur les différents usages et leurs risques que sur le produit. Certains messages peuvent dès lors être perçus comme contradictoires, voire contreproductifs.

Dans le champ de la réduction des risques, la question du tabac est peu abordée. Une controverse entre les centres spécialisés en addiction et ceux du tabagisme persistent concernant l’application du concept de réduction des risques. La question de la protection contre la fumée passive a cependant animé le secteur ces dernières années et de nouvelles réflexions sur la place du tabac dans les structures de réduction des risques très exposées à la fumée, sont apparues. Les milieux du tabac, faute d’évidences scientifiques, ne recommandent pas la consommation contrôlée. L’application du concept de réduction des risques pour la consommation de tabac souffre aussi de ce manque de données. Pourtant, dans la perspective d’une vision intégrée de la politique des addictions, il convient de trouver les modalités d’application du concept de réduction des risques aussi pour le tabac, afin de participer à une amélioration globale des conditions sociales et sanitaires des clients/patients.

À la suite de l’enquête, une large consultation a été menée auprès de différents groupes professionnels (plateformes GREA, CRIAD, CIPRET, etc.). Ces quelque 23 séances de travail ont permis d’extraire les points forts concernant la pris en compte du tabagisme dans les lieux spécialisés en addiction. L’intérêt suscité par ce thème auprès des professionnels démontre que la prise en compte du tabac peut être développée au sein des institutions dans des projets spécifiques. Par ailleurs, il existe un réel potentiel d’amélioration pour la collaboration entre les professionnels des addictions et les spécialistes du tabagisme. Fortes de ces constats, les associations professionnelles ont formulé des recommandations à l’attention de leurs membres (voir encadré).

Le thème du tabagisme représente une double opportunité pour le champ des addictions. Premièrement, le rapprochement entre les spécialistes du tabac et ceux des addictions est un essai concret d’application des idées contenues dans le rapport Défi addictions 3. Une discussion avec le Fonds Tabac de l’OFSP est en cours pour donner une suite à l’étude réalisée; plusieurs thèmes sont envisagés comme renforcer la prévention du tabagisme par l’intermédiaire de la prévention du cannabis, coupler l’aide à l’arrêt de la consommation d’alcool et de tabac, adapter un matériel de prévention du tabagisme adapté au milieu Nightlife.

La deuxième opportunité concerne directement l’accompagnement des personnes dépendantes se trouvant dans une demande d’arrêt ou de contrôle de la consommation de substance. Expérimenter une diminution ou un arrêt de la consommation de tabac, même pour une période de courte durée, peut représenter une expérience positive et précieuse dans le processus complexe qui consiste à modifier (diminuer) sa consommation. En capitalisant les expériences positives, c’est le chemin du changement qui se concrétise. Modifier sa consommation de tabac est possible pour tout le monde, pour les personnes dépendantes, elle peut représenter une étape intéressante dans un projet de changement et d’amélioration de leur qualité de vie.

La consommation de tabac chez les personnes dépendantes doit aussi pouvoir trouver des réponses concrètes au sein des prestations institutionnelles. Celles-ci, si elles ne visent pas uniquement une réduction de la consommation, participent à une amélioration de la qualité de vie et à un plus grand respect de soi. En rapprochant les acteurs concernés, on renforce une approche transdisciplinaire. Ouverture et créativité restent donc plus que jamais des mots référence dans le domaine des addictions, tant il est nécessaire de ne pas oublier qu’« une addiction, même la plus prolongée, doit être considérée comme une situation provisoire et réversible ». 4

- Keller, Radtke, Krebs, Hornung (2011), Monitoring sur le tabac – Enquête Suisse sur le tabagisme: La consommation de tabac de la population suisse entre 2001 et 2010[↑]

- Le rapport « Etat des lieux sur la prise en compte du tabagisme dans les lieux spécialisés en addiction » présente une liste non exhaustive de projets spécifiques réalisés en Suisse.[↑]

- Défi addictions: fondements d’une approche durable de la politique des addictions en Suisse, Groupe de pilotage des commission fédérales pour les problèmes liés à l’alcool, les questions liées au drogues et la prévention du tabagisme, Berne, octobre 2010.[↑]

- Lausanne, Jean-Félix Savary, GREA.[↑]

Ne manquez rien de l'actu addictions

Chaque vendredi, retrouvez l'actualité, les prochaines formations ou encore les publications du GREA.