Au départ était une convention…

Pierre angulaire de la politique mondiale des drogues, la Convention unique sur les stupéfiants des Nations Unies voit le jour à New York en 1961. Elle tire ses racines des préoccupations croissantes concernant la contrebande de substances psychotropes à la fin du 19e et au début du 20e siècle, alors que les drogues étaient encore légales, peu régulées, et parfois objets de monopoles d’état, en faisant le bonheur des grandes puissances européennes dans un contexte d’impérialisme et de colonisation.

La Convention unique sur les stupéfiants entre en vigeur en 1964 et instaure le système international de prohibition. Elle règlemente le commerce des produits thérapeutiques et interdit les usages illégaux, à travers notamment l’établissement d’une liste internationale des stupéfiants. En 1971, la lutte contre les stupéfiants connaît un développement majeur lorsque le président américain Richard Nixon déclare la drogue « ennemie numéro un des États-Unis » (voir sur YouTube(link is external)).

La « guerre à la drogue »

Cette « guerre contre la drogue » instaure un nouveau paradigme puisqu’elle vise à combattre la drogue en elle-même, sur tous les fronts, y compris en réprimant les usager·e·s par de lourdes peines de prison. Abondamment instrumentalisée à des fins de politique intérieure, notamment pour réprimer les mouvements contestataires et endiguer la montée des revendications, elle est aujourd’hui largement décriée par de nombreuses associations de défense des droits civiques, médias et universitaires.

La répression de la consommation se généralise et prend une dimension internationale en 1988 lorsque les Nations Unies adoptent une convention qui contraint les États à poursuivre pénalement les usager·e·s : « chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, à la détention et à l’achat de stupéfiants et de substances psychotropes et à la culture de stupéfiants destinés à la consommation personnelle (…) ».

Trente ans plus tard, cette convention fait toujours autorité au niveau international et les États qui tentent des approches moins répressives de la politique de la drogue sont montrés du doigt. C’est le cas, notamment de la politique suisse des quatre piliers, dénoncée jadis par les instances de l’ONU (comme l’illustre par exemple le positionnement de l’Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS), point n°320 du rapport de 1996), alors qu’elle est à présent souvent citée en modèle puisqu’elle a permis de diminuer les risques sociosanitaires tout en réduisant le nombre de personnes dépendantes à l’héroïne (voir une étude d’évaluation de la politique menée à l’époque par Zürich).

L’OICS a fait une visite de la Suisse à des fins d’évaluation en novembre 2017, pendant laquelle elle a eu l’occasion de visiter les salles de consommation, ainsi que d’une installation de fabrication d’une entreprise produisant des substances contrôlées. L’organe félicite la Suisse pour la coordination entre les parties prenantes de la politique drogue, ainsi que pour son engagement dans la coopération régionale et internationale dans son rapport de 2018. Un ton qui tranche avec celui des années 90, signe d’une évolution importante dans les réflexions sur la réduction des risques.

La Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies en 2016, un tournant?

Ancré dans un contexte idéologique, politique et historique spécifique, le dispositif international de lutte contre la drogue repose encore sur la croyance en la possibilité d’éradiquer complètement la consommation et la production de stupéfiants. Une croyance peut-être légitime il y a cinquante ans, mais qui s’apparente aujourd’hui à de l’aveuglement ou à de la naïveté. De nombreuses organisations et pays remettent ouvertement en cause cet objectif, notamment depuis la Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies (UNGASS) en 2016. Depuis les années 1960, malgré une répression ininterrompue, le nombre de personnes consommant des stupéfiants n’a cessé d’augmenter. A défaut d’atteindre ses buts, la prohibition a accéléré l’essor de réseaux mafieux, souvent violents, qui contrôlent aujourd’hui le marché, et elle contribue en outre à la marginalisation croissante des usager·e·s de drogues.

La fissure du système grandit à la réunion ministérielle

Les préparations de la Déclaration ministérielle de 2019 associée à la 62e Session de la Commission sur les Stupéfiants (du 18 au 23 mars 2019) ont révélé une fragilisation du consensus international sur le contrôle des drogues, liée aux changements législatifs de certains pays quant à l’usage non-médical et thérapeutique du cannabis.

L’Uruguay a par exemple été le premier pays au monde à légaliser et réguler la production, la vente et la consommation de cannabis en 2013. Il est suivi du Canada en 2018, puis de Malte en 2021, ainsi que de l’Allemagne en 2024, premiers pays européens à franchir cette étape. Aux États-Unis, même s’il n’y a pas de légalisation au niveau fédéral, de nombreux États ont effectué des changements dans leurs législation en légalisant le cannabis, depuis le Colorado et l´État de Washington en 2012. Aujourd’hui plus de la moitié des États autorisent le cannabis dans le pays. En outre, certains d’entre eux ont pris la décision de décriminaliser l’usage et la possession d’autres drogues, comme l’Oregon en 2020, dans un contexte de crise des opioïdes.

Ces changements ne surviennent pas sans tensions et s’accompagnent d’une polarisation du système international du contrôle des drogues, des États comme la Russie ou la Chine les jugeant inacceptables et contrevenant aux conventions.

Voir l’article Vienne 2019 : Un système international de contrôles des drogues sous tension, pour plus d’informations et d’analyse sur la 62e Session régulière de la Commission des Stupéfiants).

Rupture du consensus de Vienne en 2024, vers un nouveau paradigme?

Un certain « consensus de Vienne » a longtemps prédominé. Il fait référence à un principe de prise de décision au sein des Nations Unies, en particulier lors des réunions de la Commission des Stupéfiants (CND) à Vienne. Ce principe stipule que toutes les résolutions et documents politiques doivent être approuvés par consensus, ce qui signifie qu’ils doivent être acceptés par tous les États membres participant à la réunion, sans aucune opposition. Il a été mis en place afin de favoriser la coopération et le dialogue entre les parties lors des discussions sur les politiques relatives aux drogues. Cependant, ce principe a rendu historiquement difficile l’adoption de résolutions progressistes lorsque des États membres s’opposent à certains éléments, notamment aux thématiques relatives à la réduction des risques.

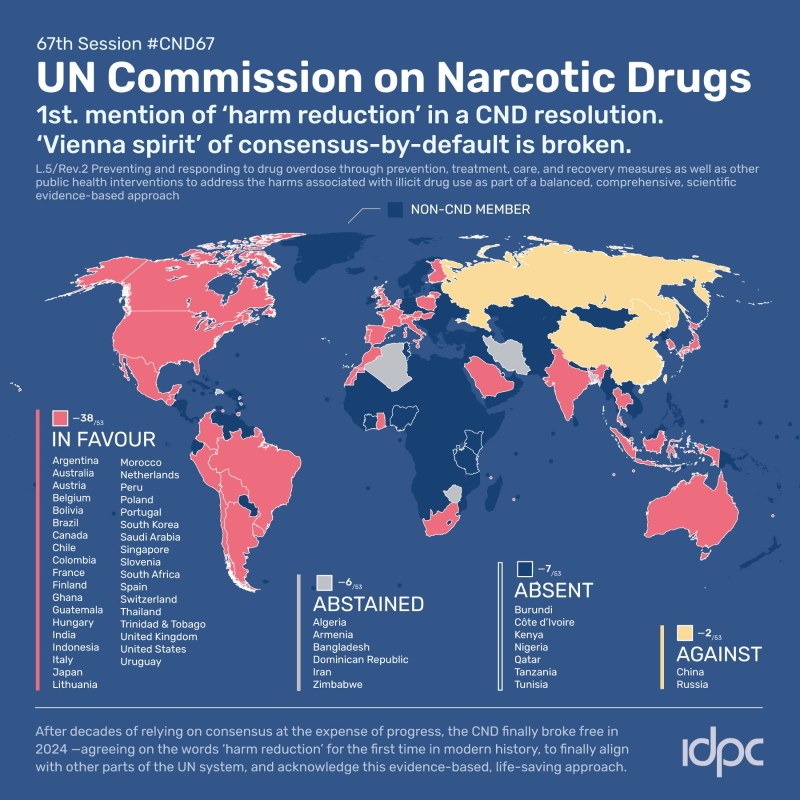

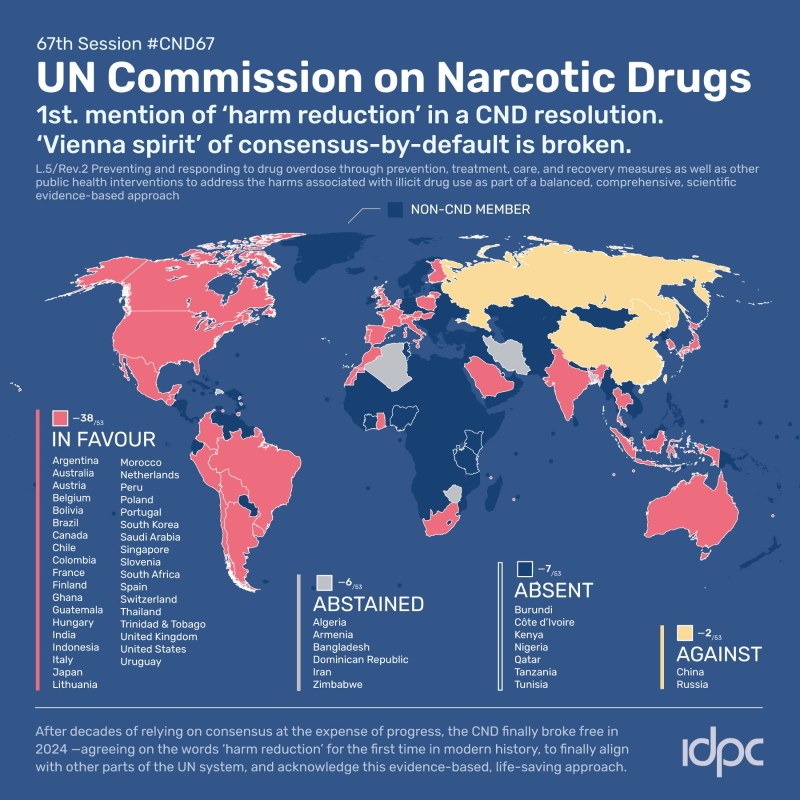

Ce sont précisément les positions antagonistes autour de ces questions qui contribuent à faire voler en éclats le consensus de Vienne à la suite de la 67e session de la CND en mars 2024. Plusieurs évènements marquants se sont produits. Pour la première fois dans l’histoire moderne, les États membres ont été contraints de voter sur des résolutions lors de cette session de la CND, car les divergences d’opinions étaient trop importantes, ce qui a empêché la prise de décision par consensus. Au terme de débats tendus et de négociations intenses, le vote s’est avéré nécessaire.

Comme le relate (en anglais) l’International drug policy consortium (IDPC) sur son blog, les regards se sont beaucoup tournés vers les États-Unis étant donné le virage à 180 degrés du pays sur les questions de réduction des risques — qui n’est pas sans rapport avec la centaine de milliers de décès annuels dus à des surdoses — et une forte opposition à l’introduction de ce concept pendant des décennies. La résolution sur la prévention des surdoses présentée par le pays qui, changement historique, incluait notamment les mesures de réduction des risques a fait l’objet d’âpres négociations, et après plusieurs heures, c’est la Russie, toujours pas satisfaite du texte qui a demandé le vote. Le résultat a été un soutien écrasant à la résolution, comme l’illustre cette carte élaborée par l’IDPC.