Actualités de la plateforme Usager·e·s

La plateforme usager·e·s est de retour!

27.07.2023

Un nouveau concept

Le parti pris de cette plateforme usager·e·s estivale a été de privilégier l’« aller vers », tout en proposant un nouveau concept plus interactif, ludique et dynamique, c’est la raison pour laquelle les coordinateurs de la plateforme – Ken Brunner (association FMR), Gaël Lehmann (association SYSTMD) et Jean Clot (GREA) – l’ont organisée à la place de la Riponne à Lausanne.

La démarche repose sur plusieurs constatations : il est abondamment question de la place de la Riponne et des personnes concernées qui la fréquentent, que cela soit dans les médias, dans les colloques et au sein d’institutions du réseau sociosanitaire, ou encore chez les pouvoirs publics, ou les groupes de riverains·e·s.

Si on en parle beaucoup, ce n’est pas sans rapport avec une série de phénomènes plus ou moins directement liés : addictions et précarité, prohibition et marché noir, consommations sur l’espace public, toilettes insalubres, pour ne citer que ceux-ci.

Toutefois, et au-delà des problèmes bien réels que cela génère au quotidien, en particulier pour les habitant·e·s des alentours, on peut observer que peu d’espace médiatique et politique est consacré à la parole des personnes concernées. Elles sont plus l’objet de discours que sujet de leur propre discours. Autrement dit, on parle beaucoup d’elles ou pour elles, mais on accorde relativement peu d’attention à leurs voix. Pourtant, la pacification de l’espace public passe par le dialogue et la participation de l’ensemble des citoyen·ne·s.

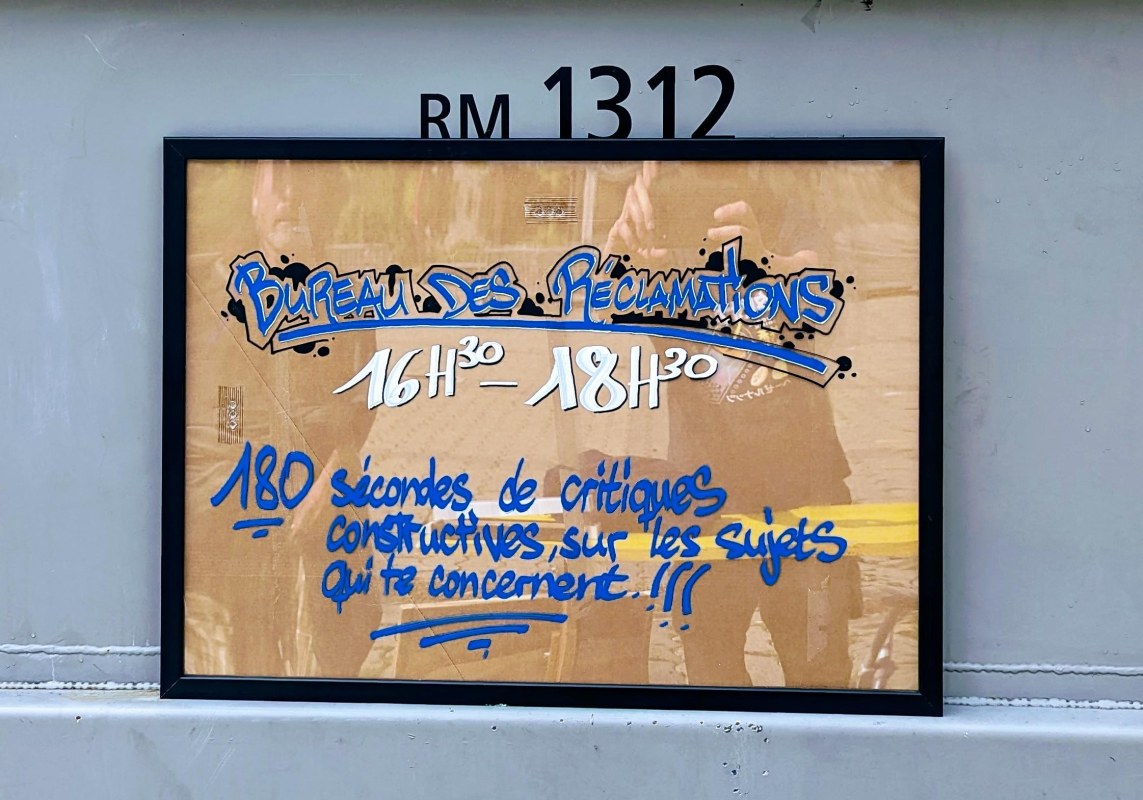

C’est dans une optique de rééquilibrage des discours et des relations que les coordinateurs de la plateforme ont décidé de mettre en place un « Bureau des réclamations ». Même si les sujets sont graves ou même parfois dramatiques, il s’agit d’une sorte d’exutoire fictif et teinté d’humour – le ton se veut d’ailleurs décontracté, bienveillant et non-jugeant – ce qui permet de libérer la parole et d’exprimer ses inquiétudes, des craintes ou encore des « coups de gueule ». Comme on le verra par la suite, ces préoccupations sont loin de concerner uniquement les produits, et permettent de nuancer les stéréotypes.

Le concept du « Bureau des réclamations » était simple : les personnes pouvaient formuler une critique constructive en 180 secondes. Le choix des thématiques restait relativement libre et ouvert, pour autant que les participant·e·s suivent l’un des fils rouges proposés, soit addictions, consommations, vie quotidienne et espace public.

Un jeu a été organisé en parallèle – les palets bretons – et une petite table avec quelques chaises ont été installées aux abords du bureau des réclamations dans le but de proposer un espace de dialogue convivial. Le but était d’éviter qu’il y ait une file ou un rassemblement de personnes devant le « bureau » qui rappellerait trop les attentes et autres désagréments liés aux démarches administratives.

Le jeu de palets breton a démontré de manière simple, peu coûteuse et sympathique que certaines personnes consommatrices de la place sont preneuses d’activités distrayantes à ciel ouvert. Une activité qui offre l’opportunité d’être un·e usager·e·s de la place au-delà de la consommation, ce qui permet alors de renvoyer une image différente de soi.

microsoftteams-image_15.png

Quelles réclamations?

Les « réclamations » qui ont été faites – 13 au total, sans compter d’autres conversations informelles en marge du « bureau » – concernent aussi bien des questions très personnelles que systémiques, en passant par des considérations diverses sur le travail social, la sécurité, la consommation de cocaïne et de crack, ou encore la médicalisation des addictions. Il est toutefois possible d’observer certaines thématiques récurrentes qui sont présentées ici du général au particulier.

La question des déterminants sociaux est un aspect essentiel à prendre en compte. Même si l’environnement social en tant que facteur influençant considérablement le développement d’addictions est bien connu, aussi bien dans le réseau sociosanitaire romand qu’à l’OMS, il convient de le rappeler dans le cadre de cette PF usager·e·s, au sens où la majeure partie des personnes ont évoqué :

- Des problèmes de logements : situation d’itinérance, nuitées dans des hébergements d’urgence ou dans l’espace public.

- Une insertion professionnelle très faible, voire inexistante.

- Des difficultés dans les démarches administratives et pour établir une bonne communication avec les différents interlocuteurs/trices des services de l’État.

- Un manque de soutien pour certaines personnes qui n’ont pas de permis de séjour mais qui résident en Suisse depuis de nombreuses années.

- Des contextes familiaux parfois difficiles ou des ruptures avec les proches.

- Dans une situation spécifique, des problèmes de dettes et une relation compliquée avec l’employeur (saisie de salaire).

Même si on ne peut pas parler d’exhaustivité d’un point de vue scientifique, les divers témoignages laissent ainsi entendre que le problème fondamental n’est pas l’addiction en soi – qui semble être davantage une conséquence d’une situation donnée que la cause – mais la précarité et vulnérabilité sociale, ainsi que des possibilités de (ré)insertion socioprofessionnelle extrêmement réduites.

Au-delà de ces aspects transversaux, plusieurs interlocuteurs font remarquer qu’au regard d’autres secteurs, tels que la sécurité ou le monde des entreprises, peu de ressources sont allouées au travail social et aux activités culturelles. A cet égard, la plupart des personnes apprécient vivement la présence de travailleuses ou travailleurs sociaux hors murs, par exemple de la Fondation ABS, ou encore se rendre aux locaux de la soupe populaire de la Fondation Mère Sofia à la rue Saint-Martin. Il convient également de mentionner qu’à l’exception d’un témoignage négatif, la relation avec la police de Lausanne, également présente sur la place de la Riponne, est jugée plutôt bonne. Quant aux espaces ou activités culturelles sur la place – « ne serait-ce qu’un damier avec un jeu d’échecs grandeur nature » comme suggéré – elles font grandement défaut aux yeux de certaines personnes qui soulignent que la place « c’est surtout du béton ».

A ce sujet – et fil rouge oblige – il a souvent été question de la place de la Riponne. « Mini-Letten », « endroit sympa », « place la plus moche d’Europe », « lieu convivial » ou encore « Banlieue 13 » : voilà autant de désignations qui illustrent l’ambivalence avec laquelle est perçue la place. La plupart des personnes soulignent que le contexte s’est considérablement dégradé ces dernières années avec des épisodes de violences et de vols, sans compter les vas et viens incessants pour consommer dans les toilettes publiques. Les personnes ont évoqué des raisons très variées, si bien qu’il est difficile de dégager et catégoriser des facteurs. Il a été question aussi bien du manque de leader qui fasse autorité auprès du groupe et instaure une certaine discipline, que de la qualité médiocre des produits souvent coupés, de la consommation de crack, et de l’insistance, voire du harcèlement des dealers, que du manque de sécurité et de présence policière, en passant par l’éloignement de l’actuel espace de consommation sécurisé (ECS). A ce titre, pratiquement toutes les personnes voient d’un bon œil l’installation d’un ECS à la Riponne – projet de la Fondation ABS et de la Ville de Lausanne salué par le GREA – qui permettrait d’apaiser les tensions et d’éviter la consommation au vus et au su de tout le monde et des désagréments pour les riverain·e·s. En définitive, malgré le côté quelque peu disparate de toutes ces raisons abordées, on peut observer que nombre d’entre elles concernent de près ou de loin les limites du modèle de la prohibition.

Afin de conclure sur une note positive, il est intéressant de remarquer qu’au-delà des problèmes de la place de la Riponne, qu’ils soient d’ordre social, urbanistique, ou encore sécuritaire, elle reste également un lieu de rencontre, d’échanges et d’interactions pour des personnes qui sont fréquemment marginalisées. Il s’agit également d’une dimension qui est ressortie des propos de la plupart des participant·e·s. La Riponne, c’est aussi « voir des potes ».